本文是一篇医学论文,本研究通过回顾性研究,分析西北地区AC患者的流行病学特征,分别结合疾病严重程度分级及危险因素分层,探讨ERCP引流时机对AC治疗有效率、死亡率、住院天数及术后并发症的影响。

第一部分 研究内容

1 研究对象

1.1 患者

本研究通过我院HIS系统查询,收集我院自 2015年6月-2023年9月间可查询的住院行ERCP患者的临床资料。

1.2 样本量

本研究以有效率作为主要研究指标,根据前期预实验结果已知有效率约为90%。利用以下公式,选取α=0.05(双侧检验),允许误差δ=±3%, Z1-∝/2=1.96,P=0.9,根据公式n=[(Z1-∝/2)/δ]2P(1-P),计算得到需要纳入研究对象385例。考虑脱落率为5%~10%,因此该研究需纳入427例研究对象,其中GradeⅠ级患者至少需要228例、Grade Ⅱ级患者104例、Grade Ⅲ级患者95例,才可以保证研究结果的准确性与科学性。

2 纳排标准

2.1 纳入标准

(1) 符合AC诊断标准:所有符合TG18诊断标准的成年AC患者(年龄>18岁),且非妊娠状态;

(2) 资料完整:患者的手术资料及诊疗资料必须完善,包括但不限于以下内容:①人口学资料:年龄、性别、体重、身高等。②实验室数据:血常规、肝功能、肾功能、凝血功能、血尿淀粉酶、脂肪酶等。③影像学检查:腹部电子计算机断层扫描(Computed Tomography,CT)、磁共振胰胆管造影(Magnetic Resonance Cholangiopancreatography,MRCP)、ERCP等。

2.2 排除标准

(1) 不符合AC诊断标准:排除诊断为AC以外的其他疾病(如胆管结石、梗阻性黄疸、胆管癌等)患者。

(2) 资料不完整或转院患者:排除门诊患者、转院患者或数据缺失严重的患者。

第二部分 研究结果

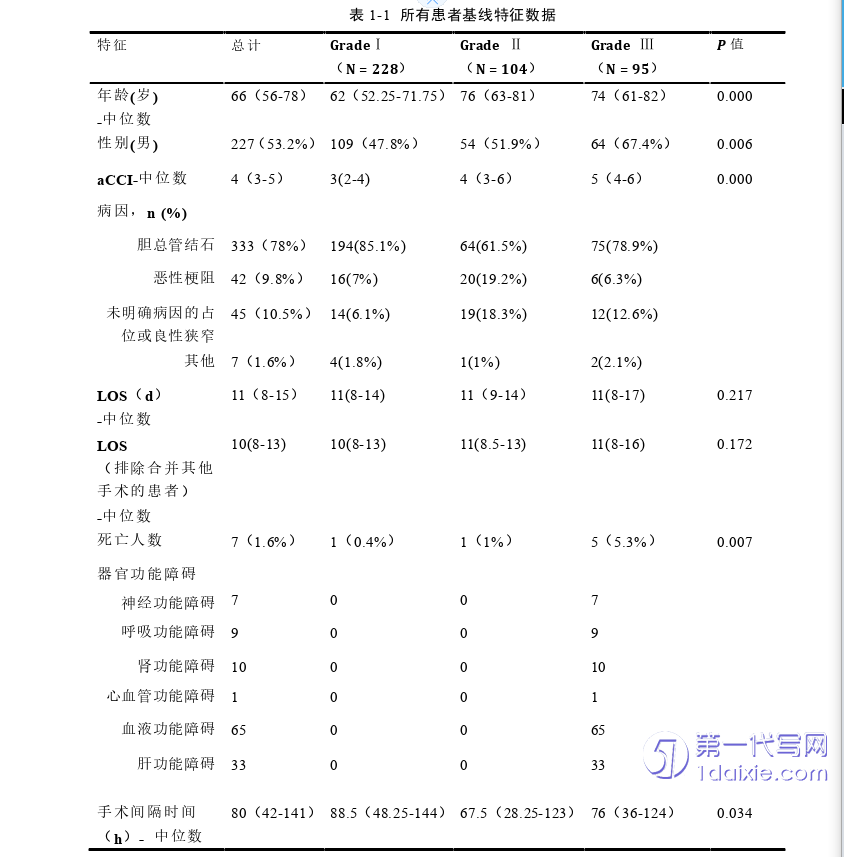

1 基线特征(表1-1)

研究人群的特征如表 1 -1 所示。本研究共纳入427例AC患者,根据TG18的严重程度分级标准分为GradeⅠ级(N=228)、GradeⅡ级(N=104)和GradeⅢ级(N=95)。通过对比分析其临床特征、病因、住院结局及器官功能障碍等情况,得出以下结果:

总体患者年龄中位数为66岁(IQR:56-78岁),且不同严重程度分级的年龄分布差异显著(P=0.000)。具体而言,GradeⅠ级患者年龄最小(IQR:中位数62岁),GradeⅡ级患者年龄最高(IQR:中位数76岁),GradeⅢ级患者年龄中位数为74岁(IQR:61-82岁)。所以,中重度AC患者的年龄较大。男性占所有患者的53.2%(227例),其中Grade Ⅲ级男性比例显著高于其他两组(GradeⅠ:47.8%;GradeⅡ:51.9%;Grade Ⅲ:67.4% ;P=0.006)。所以在我们的人群中,男性发生AC的占比大于女性,且可能更易发展为重度AC。总体患者的aC CI中位数为4(IQR:3-5),aC CI中位数随疾病严重程度升高而递增(GradeⅠ:3,IQR:2-4;GradeⅡ:4,IQR:3-6;GradeⅢ:5,IQR:4-6),组间差异显著(P=0.000),这一结果表明合并症负担较重的患者可能更易发展为中重度AC。

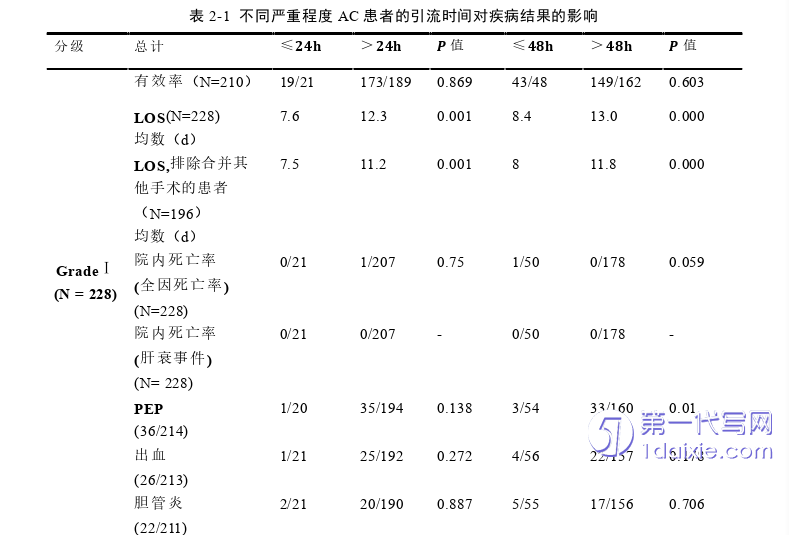

2 不同严重程度AC患者的引流时间对疾病结果的影响(表2-1)

有效率、院内死亡率、住院天数和AE与严重程度等级的胆道引流时间关联见表2-1。本研究分析了GradeⅠ、GradeⅡ、GradeⅢ级患者在不同时间段引流(≤24h、>24h;≤48h、>48h)下的临床结局,包括治疗有效率、住院天数、死亡率及AE发生率,具体结果如下:

GradeⅠ级中因有18名患者在ERCP术后未复查转归指标,影响有效率评估,将其排除,剩余210名患者,24小时内引流组(≤24h)有效率为90.5%(19/21),24小时后引流组(>24h)为91.5%(173/189),两组间无显著差异(P=0.869)。48小时内引流组(≤48h)有效率为89.6%(43/48),48小时后引流组(>48h)为92.0%(149/162),差异仍无统计学意义(P=0.603)。也就是说,≤24h或≤48h内行ERCP引流对GradeⅠ级患者的治疗有效率无显著影响。次要结局中,≤24h引流组LOS均数显著短于>24h组(7.6天 vs. 12.3天;P=0.001)。≤48h引流组LOS均数亦显著短于>48h组(8.4天 vs. 13.0天;P=0.000)。排除合并其他手术患者(N=196)的LOS,≤24h引流组LOS均数亦显著短于>24h组(7.5天vs. 11.2天,P=0.001);≤48h引流组LOS均数亦显著短于>48h组(8.0天vs.11.8天P=0.000)。总之早期手术(≤24h或≤48h)显著缩短住院天数,且在排除合并其他手术患者干扰后结果一致。

第二部分 研究结果 ...................... 18

1 基线特征(表1-1) .................................. 18

2 不同严重程度AC患者的引流时间对疾病结果的影响(表 2-1) .. 22

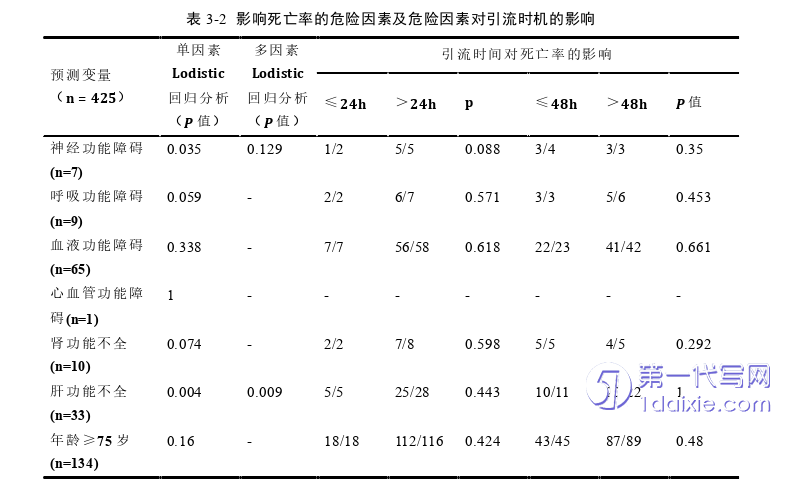

3 有效率及死亡率预测因子的单变量和多变量分析,以及危险因素与引流时间的关系(表 3) ................ 27

讨论 ................................ 31

结论 ............................... 36

讨论

在ERCP出现之前,通常对胆总管进行手术探查治疗胆总管结石引起的AC。1992 年的一项随机对照试验发现,ERCP 是胆总管结石安全有效的治疗方法,与手术相比,ERCP的并发症少、死亡率低,且可将AC的死亡率显著降至约10%,与之前手术导致的超过50%的死亡率形成鲜明对比[53]。在这项具有里程碑意义的研究之后的10年间,手术和经皮引流的使用有所减少,而 ERCP 的使用明显增加[54]。直到2012年,ERCP的使用率增加到了80.3%,胆总管结石和 ERCP 的住院入住率也显著增加,在 2006-2007 年之后尤为明显。这可能与胆结石发病率的增加和东京AC管理指南的广泛实施有关[27]。但是至今,对于ERCP最佳引流时机的研究还是没有权威性的结果。

有研究显示,早期(24h-48h)行ERCP引流可使LOS 、院内死亡率显著下降,紧急(<24h)ERCP 引流不能明显改善死亡率,只可降低了LOS。延迟(>48h) ERCP引流不仅对死亡率改善无益,还明显增加了LOS 和治疗费用[27]。这一研究包含了15年的样本量(N=77323),不仅给出了具体引流时间框架,还观察出不同时间进行胆管引流对患者的院内死亡率、LOS是有影响的。在一项大样本回顾性研究中,其定义早期引流为小于48小时,晚期为大于48小时,研究发现,无论疾病严重程度,48小时内引流可明显降低院内死亡率和30天死亡率,且住院时间短、医疗花费低[28]。一项Meta分析指出,24 小时内行ERCP引流与较低的院内死亡率和LOS相关,入院后48 小时内进行ERCP引流不仅与更低的院内死亡率和LOS相关,还与更低的30天死亡率相关[25]。以上研究虽关注到了ERCP引流的具体时机对患者疾病预后、LOS的影响,且基本都认为早期(≤48h)引流可改善患者预后,但并未重视AC严重程度给引流时间带来的影响。

结论

早期引流(≤48小时)可改善GradeⅡ级和Ⅲ级患者的有效率及住院时间,并降低GradeⅠ和Ⅲ级患者部分术后不良事件的发生率,但对整个严重程度分级的AC患者死亡率无显著影响。恶性梗阻是影响AC治疗有效率的关键因素,当总胆红素≥85.5μmol/L或aC CI>3时,早期引流(≤48h)可显著提升有效率。肝衰竭是死亡率的独立影响因素。建议临床优先对上述高危人群实施早期干预以优化预后。

我们研究中不仅显示出东西方国家之间AC流行病学确存在异同、也突出亚洲区域之间AC流行病学存有差异。

参考文献(略)