本文是一篇医学论文,本研究聚焦于淋巴细胞活化基因3(Lymphocyte activation gene-3,LAG-3)和程序性细胞死亡配体1(Programmed death ligand 1,PD-L1)这两个免疫检查点,旨在探讨它们在EC组织中的表达情况,并分析其与分子分型、临床病理特征及肿瘤浸润淋巴细胞(Tumor-infiltrating lymphocytes,TILs)的关系。

1材料与方法

1.1研究对象

回顾性地纳入空军军医大学第二附属医院2019年10月至2024年6月经手术切除的子宫内膜癌病例136例。(唐都医院医学伦理委员会批件号:第K-HG-202505-05号)

1.2纳入和排除标准

纳入标准:(1)在空军军医大学第二附属医院接受手术治疗,切除全子宫、双侧附件;(2)术后病理明确诊断为子宫内膜癌;(3)患者的临床病理资料完整。

排除标准:(1)术后病理蜡块肿瘤组织体积较小、肿瘤细胞较少,无法满足实验的病例;(2)合并其他恶性肿瘤的病例。

2实验结果

2.1研究对象的临床病理特征及分子分型结果

本研究纳入患者136例,其中发病年龄最小32岁,最大84岁,平均(55.48±9.31)岁;患者BMI体重过低(<18.5kg/m²)1例,正常(18.5-23.9kg/m²)55例,偏重(23.9-27.9kg/m²)50例,肥胖(>27.9kg/m²)30例;孕次≤1次18例,>1次118例;产次≤1次52例,>1次84例;肿瘤大小<2cm者40例,大小≥2cm者96例;病理组织学分型子宫内膜样癌123例,浆液性癌7例,未分化癌1例,小细胞癌1例,癌肉瘤1例,透明细胞癌1例,混合性癌1例;FIGO分级分为G1级61例,G2级47例,G3级28例;按照国际妇产科联盟(International Federation ofGynecology and Obstetrics,FIGO)2023年分期标准,其中I期99例,II期19例,III期13例,IV期6例;伴有子宫旁受累7例(5.15%),无子宫旁受累129例(94.85%);伴有宫颈间质受累14例(10.29%),无宫颈间质受累122例(89.71%);伴有子宫肌层浸润112例(82.35%),无子宫肌层浸润24例(17.65%);浸润深度为局限于黏膜层24例(17.65%),浸润深度<1/2者76例(55.88%),浸润深度大于1/2者36例(26.47%);伴有淋巴结转移14例(10.29%),无淋巴结转移122例(89.71%);伴有附件受累9例(6.62%),无附件受累127例(93.38%);伴有LVSI者40例(29.41%),无LVSI者96例(70.59%);分子分型确定POLE mut型7例(5.15%),MMRd型23例(16.91%),p53mut型27例(19.85%),NSMP型79例(58.09%)。(见表2-1)

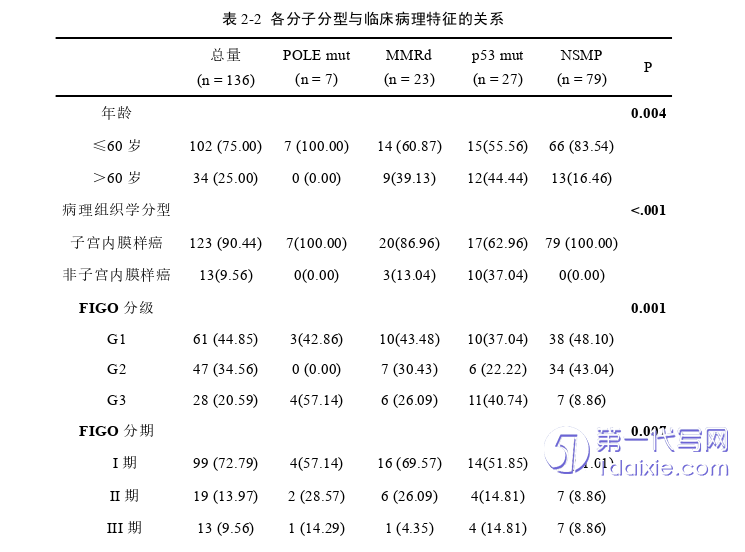

2.2各分子分型与临床病理特征

子宫内膜癌分子分型与患者年龄(P=0.004)、病理组织学分型(P<0.001)、FIGO分级(P=0.001)、FIGO分期(P=0.007)、子宫旁受累(P<0.001)及宫颈间质受累(P=0.014)之间的差异具有统计学意义;而分子分型与肿瘤大小、孕次、产次、BMI、子宫肌层浸润、浸润深度、淋巴结转移、附件受累及LVSI之间不具有显著差异(P>0.05)。(见表2-2)

分子分型与患者年龄、病理组织学分型、FIGO分级、FIGO分期、子宫旁受累及宫颈间质受累之间的差异具有统计学意义,继而采用α分割卡方检验进一步两两比较并且矫正P值(需P<0.0125才具有统计学意义)。结果显示p53mut组年龄≤60岁15例(55.56%)、>60岁12例(44.44%),NSMP组年龄≤60岁66例(83.54%)、>60岁13例(16.46%),差异具有统计学意义(P=0.005);关于病理组织学分型MMRd组子宫内膜样癌20例(86.96%)、非子宫内膜样癌3例(13.04%),p53mut组子宫内膜样癌17例(62.96%)、非子宫内膜样癌10例(37.04%),而NSMP组79例(100.00%)皆为子宫内膜样癌,差异具有统计学意义(P<0.0125);关于FIGO分级POLE mut的G3 4例(57.14%)及p53mut的G3 11例(40.74%)占比较高,而NSMP的G3 7例(8.86%)占比较少,差异具有统计学意义(P<0.0125);关于FIGO分期p53mut组I期14例(51.85%)、IV期5例(18.52%),NSMP组I期65例(81.01%)、IV期1例(1.27%),差异具有统计学意义(P=0.002);p53mut组子宫旁受累阳性6例(22.22%)、子宫旁受累阴性21例(77.78%),NSMP组79例(100.00%)子宫旁受累皆为阴性,差异具有统计学意义(P<0.001);MMRd组宫颈间质受累阴性23例(100.00%),p53mut组宫颈间质受累阳性20例(74.07%)、宫颈间质受累阴性7例(25.93%),差异具有统计学意义(P=0.011)。

3 讨论 ................................... 41

3.1 分子分型与临床病理特征以及预后的分析 ............... 42

3.2 LAG-3、PD-L1 在子宫内膜癌中表达的分析 ............................. 44

3.3 CD4、CD8、CD20 及其与 LAG-3、PD-L1 在子宫内膜癌中的分析 ............... 46

结论 ............................... 48

3讨论

3.1分子分型与临床病理特征以及预后的分析

本研究中共纳入子宫内膜癌病例136例,分子分型中POLE mut型占5.15%、MMRd型占16.91%、p53mut型占19.85%、NSMP型占58.09%,这与中国妇科临床实践指南中分子分型相对应的5%-10%、20%-25%、15%-20%与40%-50%相比不太一致,在我们的队列中MMRd型的占比相对较小,NSMP占比相对较多。造成这种差异的原因可能与样本量较少有关。我们的研究中发现分子分型与患者的年龄、病理组织学分型、FIGO分级、FIGO分期、子宫旁受累及宫颈间质受累等临床病理特征显著相关;病理组织学分型、FIGO分级、FIGO分期、子宫旁受累及宫颈间质受累均对PFS有显著影响,但并未发现PFS的独立影响因素。

POLE mut型在本研究中占5.15%,该型以年龄≤60岁的患者为主(100.00%),病理组织学分型主要为子宫内膜样癌(100.00%),大多数为FIGO G3(57.14%)且在四种分子分型中的比例最高,FIGO分期以I/II期(85.71%),即早期病变为主,大多数都不伴子宫旁受累以及宫颈间质受累。Jessica等学者研究中的294例致病性POLE突变型主要表现为中位年龄为57岁,FIGO分期较早,分化程度低、子宫内膜样癌为主、大多不伴LVSI[42],在临床病理特征方面,我们的研究结果与其一致。Alicia等学者报道的51例POLE突变型子宫内膜癌患者平均年龄为57岁、分级以G3为主、分期多为I期,多数伴有LVSI(64.7%)[43],在我们的研究中42.86%的病例有LVSI,14.29%的病例有淋巴结转移,这与前者的研究有些许差异,这可能是与我们研究组中POLE mut的病例较少有关。

结论

本研究通过分析子宫内膜癌的临床病理特征并进行分子分型以及通过免疫组化实验检测LAG-3、PD-L1、CD4、CD8和CD20,探讨LAG-3、PD-L1和TILs在子宫内膜癌各分子分型中的表达及其与临床病理特征的关系。本课题得出以下结论:

1、分子分型与患者的年龄、病理组织学分型、FIGO分级、FIGO分期、子宫旁受累及宫颈间质受累的临床病理特征显著相关,提示可在拥有特定临床病理特征的EC患者中优先进行分子分型筛查;MMRd型患者预后较好,p53mut型患者预后差。

2、LAG-3和PD-L1的表达与分子分型、FIGO分级、LVSI显著相关,且PD-L1的表达还与FIGO分期相关。二者在POLE mut型中表达最高,其次是MMRd型,提示POLE mut型、MMRd型的EC患者可能在抗LAG-3和抗PD-L1免疫治疗中获益。LAG-3和PD-L1的表达呈正相关性,提示二者在EC中有协同作用。

3、LAG-3和PD-L1的阳性表达与CD4、CD8、CD20的高表达显著相关,提示LAG-3和PD-L1可能通过抑制T细胞和B细胞的功能,削弱机体的抗肿瘤免疫反应。

参考文献(略)