本文是一篇护理毕业论文,本研究在已有研究成果的基础上,通过整合已有的研究成果,进一步丰富与拓宽了已有的研究成果,综合文献梳理和本研究的变量,探讨对MHD患者社会疏离感的影响。

一、引言

1研究背景

慢性肾脏病(chronic kidney disease,CKD)是因多疾病发展或多原因诱导的肾脏不可逆变化,对全球9%~13%居民正常生活产生影响[1]。我国CKD患病例数约为1.505亿例(10.6%),因患病死亡人数为约19.6万人,由于人口基数大,我国依旧是全球范围内患病人数最多的国家[2]。CKD被视为最容易被忽视的慢性疾病之一,因其发病症状不明显,许多人在确诊时已出现显著的肾功能损伤,已经进入或即将发展至终末期肾病(end stage renal disease,ESRD)阶段,需进行肾脏替代治疗(renal replacement therapy,RRT)以维持其生命[3,4]。目前,我国最常见的RRT为血液透析治疗、腹膜透析治疗和肾脏移植,由于肾脏供体缺乏、昂贵的医疗费用及医疗技术和发展限制,我国居民的治疗方式仍然以血液透析为主[5]。根据中国研究数据服务平台的最新统计[6],维持性血液透析(maintenance hemodialysis,MHD)患者已达91.6万人。MHD不仅给患者家庭带来了压力,同时也给社会造成了巨大的经济负担[7]。随着透析设备的不断进步与发展,血透模式的不断优化改进,血液透析技术日益成熟[8],很大程度上延长了血液透析患者的生命周期、改善了其生存质量,但长期透析会给患者带来的困扰和限制,会对患者心理产生一定的影响,威胁其心理健康[9]。随着生理-心理-社会模式的转变,对患者的治疗不仅限于延长其生命周期,提高其生活质量和关注其内心健康显得尤为重要[10]。

2国内外研究现状

2.1 MHD患者社会疏离感的研究现状

“社会疏离”首次由Biordi等[32]提出,将其定义为:因个体离开某团体后所产生的消极情绪状态。着重于对人的主观情感的关注,而忽略了可能因某些客观条件导致人与人之间产生社会疏离感。Carpenito-Moyet[33]进一步从集群角度对“社会疏离”这一概念进行了理解,认为社会疏离感产生是因群体或个体的交往要求无法得到切实满足而导致的。尽管对研究群体定义有所扩大,但依旧对可能导致社会疏离感产生的客观条件没有予以重视。也有研究[34]表明,社会疏离可能同时存在情感性的疏离与社会性的疏离,情感性的疏离是指个体本身感受到的孤独感,而社会性的疏离是指社交网络变小。综上可知,不同的学者对于“社会疏离”的表述侧重点各不相同,未形成统一、规范性的定义。我国学者通常使用“社会疏离”这一名称进行研究调查[35]。国内常使用杨昕宇等[36]对社会疏离的定义,认为患者社会疏离包含主观感受(孤独、无助等负性情绪体验)和客观行为(社交回避、社交范围减少等)两方面。

二、对象与方法

1研究对象

1.1研究对象

本研究属于描述性研究,采用便利抽样的方法,选取2023年08月—2024年04月在十堰市某三甲医院血液透析中心治疗的MHD患者为研究对象。

1.2纳入和排除标准

(1)纳入标准:

①确诊为终末期肾脏疾病且进行维持性血液透析的患者[108];

②规律透析时间≥3个月[109];

③年龄≥18周岁;

④思维清晰,听力、语言表达能力正常,能配合调查;

⑤对病情知情且自愿参加本次研究者。

(2)排除标准:合并其他传染性疾病、恶性肿瘤、精神性疾病或其他器官严重器质性疾病者。

3研究工具

3.1一般资料调查表

在文献回顾的基础上,研究者自行设计一般资料调查表。患者填写部分具体包括性别、年龄、民族、婚姻状况、工作性质、居住地、教育水平、日常照顾者、子女个数、经济负担、付费方式、透析频率、透析时间(透析龄)、原发病、合并症个数;研究者从患者病历获取进行填写部分具体包括:血磷、血钙、甲状旁腺激素、铁蛋白、血红蛋白、血清白蛋白、血肌酐及尿酸水平。

3.2一般疏离感量表(General Alienation Scale,GAS)

由Jessor等[111]开发,原量表Cronbach’sα值为0.81,折半信度0.80,重测信度为0.76,用于测量患者的疏离感水平。本研究采用吴霜等[112]于2015年汉化的量表,共自我疏离、他人疏离、无意义与怀疑感4个维度,共计15个条目,采用Likert 5级评分法,“极不同意~非常同意”依次计“1~4”分,总分范围“15~60”分,得分越高提示患者的社会疏离水平越高,量表Cronbach’sα值为0.816[112]。该量表在肺结核患者[113]、中青年精神分裂症患者[114]、原发性三叉神经痛患者[115]等群体中进行调查,量表Cronbach’sα值为0.783~0.876,同时也在维持性血液透析患者[116,117]、肠造口患者[118]、中青年脑卒中患者[119]等群体中进行研究调查,这提示我们该量表具有普适性,可以在本研究中使用。本研究Cronbach’sα值为0.896。

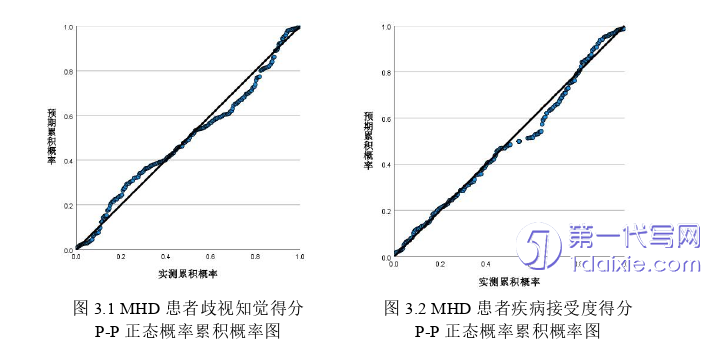

三、结果 .......................... 30

1 研究对象一般资料 ............................... 30

2 MHD患者社会疏离感、歧视知觉、疾病接受度及家庭关怀度现状 ............................ 32

3 MHD患者社会疏离感得分的单因素分析 ...................................... 36

四、讨论 .................... 46

1 MHD患者社会疏离感、歧视知觉、家庭关怀度和疾病接受度的现状分析 ........................ 46

2 MHD患者歧视知觉、家庭关怀度、疾病接受度与社会疏离感的相关性分析 .................... 48

3 MHD患者社会疏离感影响因素分析 .............. 49

五、结论 ....................... 54

1 主要结论 ........................................ 54

2 研究的创新性 ............................... 54

3 研究的局限性 ............................... 55

四、讨论

1 MHD患者社会疏离感、歧视知觉、家庭关怀度和疾病接受度的现状分析

1.1 MHD患者社会疏离感现状

本次研究显示,MHD患者社会疏离感总得分为(37.83±9.83)分,略高于量表中间值37.50分[42],可见MHD患者社会疏离感处于中等偏上水平,评分高于黄翠婷等[142]对腹膜透析患者的研究调查(36.85±4.10)分,低于郭晓晗等[117]对310例MHD患者调查(44.75±5.62)分。高于腹膜透析患者可能是因为:①腹膜透析可在医院或家庭间进行,但MHD患者需要定期前往指定的医院,这对病人的日常生活和社交活动造成了很大的影响,而且多次穿刺还会引起很多的并发症,让病人变得焦躁不安,慢慢地远离社交网络。②由于长期透析造成的身体不良改变、限制饮食活动等因素、社会公众对其的误解和羞辱,病人往往会采取自我隔离的方法来防止自己受到外界的非议和排斥,逐渐地离开了正常社交。③MHD患者失去了继续参加社会工作的能力,经济收入下降,甚至出现负债,自我价值感下降,社会角色弱化,这些都是造成他们内在的孤独和无助的原因。低于同样调查维持性血液透析的原因可能在于:①本研究患者的年龄比郭晓晗研究的患者年龄小,年龄较大的患者自身免疫力降低、认知及自理能力有所下降,加之随着年龄的生长,社交网络越不发达,年龄较小的患者能够更好地对疾病进行整合,能够更好地认知疾病及相关知识,心理的不适感较低,在社交上倾向于积极面对,社会疏离感越低。②本研究患者的透析频次多集中于5次/2周,而郭晓晗等研究的患者多集中于2~3次/周,每周透析频次越多,对患者自身固有的社交网络影响越大,患者通常会因治疗时间的限制而放弃原先的正常社交网络,从而具有较高的社会疏离感。

五、结论

1主要结论

(1)MHD患者的社会疏离感水平处于中等偏上水平,歧视知觉处于较高水平,疾病接受度处于中等偏上水平,家庭关怀度处于中等偏上水平,需要我们进行早期的识别与干预,从而降低其社会疏离感与歧视知觉,提高其疾病接受度与家庭关怀度水平。

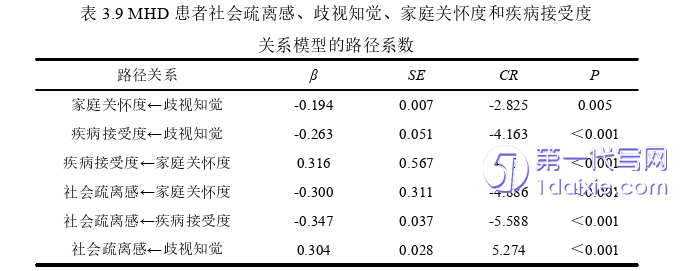

(2)多元线性回归分析结果显示,MHD患者的年龄大、有子女、透析龄长、歧视知觉总分、疾病接受度总分与家庭关怀度总分进入回归方程,是MHD患者社会疏离感的重要预测因素。

(3)MHD患者歧视知觉与社会疏离感得分呈正相关,疾病接受度与家庭关怀度和社会疏离感呈显著负相关,提升患者对疾病的接受程度、提高其感受家庭成员关心理解的程度,有利于降低其社会疏离感水平。

(4)结构方程模型显示,歧视知觉、疾病接受度和家庭关怀度均会对MHD患者社会疏离感产生直接影响,家庭关怀度和疾病接受度在患者歧视知觉与社会疏离感之间存在部分中介作用,同时歧视知觉可以通过家庭关怀度在疾病接受度对MHD患者社会疏离感产生链式中介效应。医护人员可以从降低患者歧视知觉、提升患者家庭关怀度和增加患者疾病接受度等多方面开展干预措施。

参考文献(略)