本文是一篇管理学论文,本文基于信息不对称理论、流动性风险管理理论和内部控制理论,构建了理论基础,利用问卷调查和数据分析,对Y市农村商业银行小微企业信贷风险管理现状及存在问题进行了深入剖析,识别了风险管理各环节中的主要问题及问题的原因,并提出了针对性的优化策略和保障措施。

第一章绪论

1.2文献综述

1.2.1小微企业信贷风险表现的研究

小微企业信贷风险的表现形式是识别和管理风险的基础。国内外学者围绕信贷风险的具体外在特征进行了大量研究,主要体现在贷款违约率高、不良贷款率波动大、回收难度大、贷款结构失衡等方面,尤其在经济下行期或产业结构调整期更为显著。

从国外研究来看,J.Stiglitz(1981)则从信息不对称视角出发,提出“信贷配给”理论,强调银行在面对小微企业信贷审批时面临逆向选择和道德风险问题,容易造成资金错配和高违约率[9]。美国经济学家Kregel(1997)指出,由于信贷市场的不断变化,银行无法完全掌握借款企业的所有情况,这种信息不透明的状态使得信贷风险始终伴随银行业务发展而存在,这一观点强调了传统信贷模式下风险产生的必然性[10]。M.Berlin(1998)在研究中指出,小微企业由于信息透明度低、缺乏完善的财务制度,其信用状况难以被金融机构准确评估,导致其贷款违约概率显著高于中大型企业[11]。此外,Altman(2000)构建了Z-score模型,通过财务指标对企业破产概率进行预测,发现小微企业普遍具有较低的财务稳定性和偿债能力[12]。

近年来,随着大数据技术的发展,国外研究开始关注信贷风险的动态演变趋势。Martín(2018)指出,利用大数据监测小微企业资金流、库存和订单变动,可以提前识别潜在信贷风险,从而降低贷款违约的可能。但也同时指出,对于信用基础较弱的小微企业,仅依赖财务数据仍无法完全规避风险[13]。

第三章Y市农村商业银行小微企业信贷风险管理现状

3.1 Y市农村商业银行基本情况

3.1.1银行概况

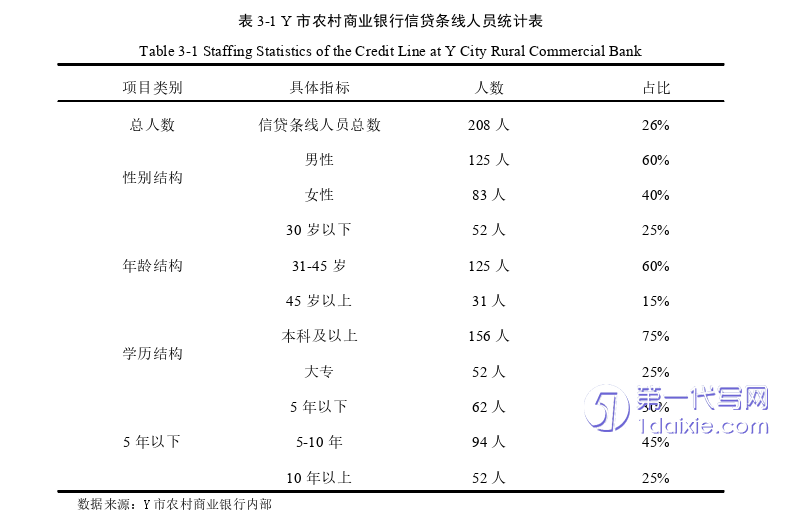

Y市农村商业银行是在原Y市市农村信用合作联社基础上经银监会批准设立的地方性商业银行。作为服务“三农”、支持地方经济发展的重要金融力量,Y市农商行始终坚持“立足县域、服务社区、服务中小、服务三农”的市场定位,全面贯彻普惠金融政策,致力于为城乡居民、个体工商户及中小微企业提供多元化、差异化的金融服务。截至2024年底,Y市农商行下辖营业网点员工800余名。覆盖Y市区及其所辖多个县(市、区),在本地农村金融体系中具有广泛的服务网络和较强的市场渗透力。该行资产规模稳步增长,存贷款余额稳步提升,基本形成了以存贷款业务为主,涵盖支付结算、票据贴现、理财服务、电子银行等多元业务的综合型金融服务体系。

近年来,Y市农商行积极响应监管部门关于加强小微企业金融服务的指导意见,不断优化信贷结构,加大对小微企业的信贷支持力度。银行通过产品创新、流程优化和风险防控体系建设,推动小微信贷业务逐步由粗放向精细转型,在支持本地实体经济发展的同时,也面临着更加复杂多变的信贷风险管理挑战。Y市农商行在坚持稳健经营的基础上,持续推进组织架构改革与管理机制优化,提升内部治理水平和综合服务能力,为应对复杂金融环境下的小微企业信贷风险管理奠定了组织与制度基础。

第五章Y市农村商业银行小微企业信贷风险管理优化策略

5.1完善Y市农村商业银行小微企业信贷审批机制

5.1.1明确信贷准入门槛标准

(1)改革客户经理主导的非结构化审批流程,推动“集中审批+系统评分”的双轨融合,确保信贷决策标准的一致性与透明性。通过规则清晰、逻辑自洽的评估体系,降低劣质客户进入概率,同时释放轻资产优质客户的融资空间。此外,引入基于多源数据的量化评分模型,将企业经营数据、行业景气度、政策风险等因素系统纳入评估逻辑,替代以经验为主的人工判断,提升风险识别的科学性与可复制性。构建“准入—定价—监测”一体化机制,通过引入AI辅助风控工具,实现对企业信用价值的动态校准,避免静态指标误导。

(2)针对Y市农村商业银行小微企业资料真实性难以核查的问题,应从评级模型的制度化设计、数据基础建设与业务流程嵌入三个层面推进系统优化,提升风险识别的科学性与一致性。

具体而言,首先应以现有典型评分表为参照,结合本地小微企业实际经营特征,对企业基本信息、财务状况、信用记录、经营稳定性和行业风险等维度进行指标重构,明确每项指标的评分逻辑与赋分标准,制定量化评分细则。例如,将原先“信用良好”这一模糊性表达拆解为“企业征信记录连续24个月内无严重逾期行为得10分,存在1次30日以内逾期扣3分”,从而有效约束信贷员主观判断空间,实现定性因素的量化转译。同时,需建立“硬性指标底线+软性指标加权”的综合评价框架,通过设置营业收入、净利润、资产负债率等关键指标的最低要求作为准入门槛,再辅以弹性分项进行评分,保障模型的可控性与适应性并存。其次,应以数字化平台为依托,推进客户信息采集与评级工具的系统集成,通过业务系统内嵌评分模板,实现申请资料自动匹配、评分逻辑自动运行、结果自动归档,消除人为干预,提高评估流程的标准化与透明度。

5.2强化Y市农村商业银行小微企业贷后管理与风险监测手段

5.2.1规范贷后检查流程

针对Y市农村商业银行贷后管理中形式化问题的突出表现,应从贷后机制的数字化重构、数据反馈链条的闭环完善以及贷后管理责任机制的重塑三个维度着手,推动贷后风险管理由人依赖向数驱动转变,实现在管资产的动态感知与风险前置识别,规范贷后检查。

当前,Y市农村商业银行仍以客户经理定期走访作为贷后管理的主要形式,实质上缺乏对企业经营实况的真实穿透力,这种模式既无法有效监测企业财务状况的变化,也难以及时捕捉风险前兆,导致风险发现与处置严重滞后。因此,首要任务应是建立基于数据联动的贷后监测机制,通过与税务、水电缴费、工商变更、物流、社保等第三方数据系统实现对接,获取企业在贷款期内的多维经营数据,并设置异常阈值指标(如水电消耗骤减、纳税断档、订单金额大幅波动等),实时推送预警信号,实现“无感式”风险探测,替代传统“定期走访+主观判断”的粗放式审查路径。在此基础上,应进一步打通贷后信息与银行内部信贷管理系统的交互闭环,构建以信用等级动态调整为核心的风险感应链条。针对当前客户经理记录形式单一、信息留痕不足、评级更新滞后的问题,建议开发“贷后尽调记录系统”,将走访频次、问题发现、企业反馈、照片佐证等内容数字化归档,自动同步至客户画像与信用评级系统,并结合企业近半年经营表现,对授信额度、贷款结构及利率水平进行及时校准。例如,当系统识别出企业存在较高客户流失率或上游集中采购中断等风险因素时,应自动冻结新增授信权限,并启动分级复核流程,由风险管理部门进行二次核查。此类机制的核心并非压缩客户经理权限,而是通过流程标准化与数据共享机制,提升风险判断的客观性与前瞻性,降低因信息不对称带来的管理滞后。此外,还需重塑贷后管理的责任机制,将风险发现能力与客户经理绩效考核深度挂钩,避免因信息反馈机制不畅导致“只贷不管”“走访即合格”等责任虚置问题。可考虑在贷款合同中引入“贷后责任划分条款”,将逾期风险分类为信息不对称型、经营突发型、监管缺位型等,并对应客户经理与风险部门的管理责任,形成结果导向的内部问责体系。

第六章结论与展望

6.1研究结论

本研究以Y市农村商业银行小微企业信贷风险管理现状为研究对象,基于信息不对称理论、流动性风险管理理论和内部控制理论,结合问卷调查与数据分析方法,系统梳理了小微企业信贷风险管理中存在的问题,并提出了针对性的优化对策。主要研究结论如下:

(1)信息不对称原理导致的风险管理滞后是当前Y农村商业银行贷款违约率高的根本原因。小微企业普遍面临信息不透明、信贷审批标准不明确以及资料真实性难以核实等问题,这导致银行在信贷审批时无法全面了解企业的真实经营状况,从而无法有效识别潜在风险。因此,信息不对称已成为银行信贷风险管理的最大瓶颈。

(2)对于Y市农村商业银行小微企业信贷审批机制方面存在的问题,主要是由于Y市农村商业银行小微企业信贷准入标准不明确、企业资料真实性核验难度大及审批流程形式化的原因。这些原因的存在降低了信贷业务的风险防范能力,增加了潜在违约风险。针对上述问题及原因,本文提出应明确信贷准入标准、强化资料真实性核查,并优化审批流程与责任分配机制,以提升贷前风险识别与控制水平。

(3)对于Y市农村商业银行小微企业贷后管理方面存在的问题,主要是由于Y市农村商业银行小微企业贷后审查流于形式、风险暴露处置手段单一及缺乏动态监控系统等原因,导致贷款发放后风险暴露频率增高。本文针对性地提出了规范贷后检查流程、推进多元化风险处置机制以及建设动态风险监测系统的优化策略,从而增强贷后管理的及时性和有效性。

参考文献(略)