本文是一篇管理学论文,本文从服务机器人行为拟人化的视角出发,基于社会反应理论和心智感知理论,通过三个情景实验,深入探讨服务机器人自主性行为对顾客价值共创意愿的影响机制,以及感知能动性和感知感受性在此过程中的中介作用。

1绪论

1.1研究背景

1.1.1现实背景

全球服务机器人市场正经历着迅猛的扩张态势。据国际机器人联合会(IFR)发布的最新数据,2024年度,全球服务机器人市场规模达到450亿美元,较上一年增长28%。与此同时,中国服务机器人市场也步入高速增长轨道。2024年中国电子学会的统计数据显示,我国服务机器人市场规模达185.6亿元,同比增长32.8%。这一显著的市场增长不仅彰显了国家对服务机器人产业的重视与支持,也反映了中国在服务机器人技术领域的突破性进展与蓬勃发展态势。

新时期为服务机器人产业带来了全新的发展机遇。首先,疫情期间的“无接触”需求直接为服务机器人的应用打开了窗口;其次,中国老龄化、劳动力短缺以及人力成本上升进一步推动了服务机器人的发展;此外,中国产业向数字化转型与升级的过程中,服务机器人扮演了至关重要的角色。凭借其高效能、低消耗及智能化的优势,服务机器人正逐步替代传统服务主体,促使服务交互模式由人际间转向人机协同,预示着人机和谐共存将成为未来商业领域的主流发展趋势。

在服务机器人的实际应用场景中,人机间的交互成为价值共创的核心环节。服务机器人不仅担当着服务供给者的角色,更是连接企业与顾客、促进价值共创的重要桥梁。顾客的积极参与和与服务机器人的有效互动,构成了实现价值创造的首要条件(Čaić et al.,2018)[1],因此,服务机器人服务过程中,顾客与机器人的互动方式如何促进其价值共创意愿,值得深入探讨。

1.2研究目的及意义

1.2.1研究目的

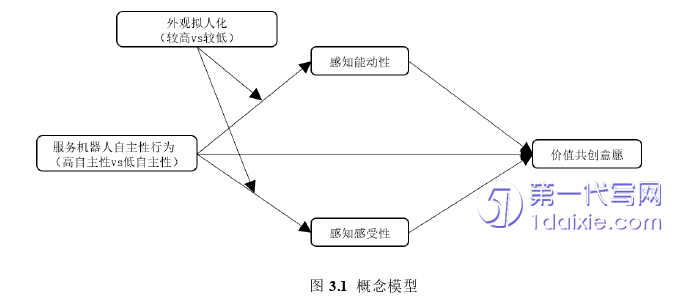

本研究旨在探究服务机器人拟人化特征之一——行为自主性程度,对顾客参与价值共创意愿的影响机制,通过心智感知两个维度:能动性感知和感受性感知的中介作用,以及外观拟人化的调节作用,以期达到以下三个目的:

(1)基于现实情境的观察与既有文献的回顾,本研究力图构建一个理论框架,用以阐述顾客在面对高自主性(相较于低自主性)服务机器人提供服务时,其价值共创意愿的形成机制。进一步地,本研究将运用理论推导与实证检验的方式,验证能动性感知与感受性感知在服务机器人自主性行为对顾客价值共创意愿影响过程中所起的中介作用。

(2)结合服务机器人拟人化设计的两个角度:外观拟人化和行为拟人化,从更立体的角度探讨服务机器人拟人化对消费者态度的影响。即服务机器人外观拟人化程度是否会在其自主性行为对顾客价值共创意愿影响机制之间发挥调节作用。

(3)本研究通过理论探索和实证分析,旨在为服务行业的管理人员提供坚实的理论依据与实践指导,从而助力其更有效地运用服务机器人来优化顾客服务体验。此外,本研究还期望能为其他领域机器人的开发与应用提供有益的理论参考与启示。

2. 文献综述

2.1服务机器人

2.1.1服务机器人的定义

国际机器人联合会(IFR)将机器人分为工业机器人和服务机器人两大类。服务机器人特指用于非制造业,以服务为核心,能够自主或半自主地帮助人类完成各种有益于服务工作的机器人。服务机器人在经济与发展的广阔范畴内扮演着重要角色,涵盖个人服务机器人与专业服务机器人两大类别。在个人及家庭应用领域中,机器人具体细分为承担家务工作的家务型机器人、提供教育与娱乐功能的教育娱乐型机器人,以及专为养老助残设计的辅助型机器人等。而在专业服务领域,它们则被广泛应用于物流运输、医疗健康、商业服务以及执行特殊任务的场景。

随着技术的进步和产品的普及,服务机器人已经融入人们的日常生活,并深刻影响着未来的生活和工作方式。特别是在商业领域,由于服务机器人具有低投资成本和高效工作的特点,其应用越来越广泛(黄敏学等,2023)[2]。营销领域中,学者们依据不同的研究背景对服务机器人提出了不同的定义。例如,刘欣等(2019)[3]将服务机器人定义为运用计算机程序、AI算法及传感器技术的机械实体,它能在旅游服务场景中协助顾客与企业满足智能化服务需求,并与服务关系网络中的多元参与者进行有效沟通互动,完成复杂服务任务。Writz等(2018)[4]则关注一线餐厅、酒店等服务机器人,将其定义为具有系统性、自主性和灵活性,能够与客户交互并提供服务的机器人设施。Choi等(2019)[5]在餐厅服务情境中,将服务机器人视为执行特定服务任务和活动的设备或代理,它们为餐厅服务环境带来了颠覆式的创新。Park(2020)[6]在研究旅游机器人的信任结构时,认为服务机器人是帮助人类达到目的、具备感知、思考和行动能力的智能系统,能够与人类顾客进行互动交流。基于以往学者的研究,本文立足于商业综合服务的宏观视角,将服务机器人界定为一种集成了尖端计算机编程、先进算法与精密传感技术的智能实体。

2.2 服务机器人自主性行为

2.2.1服务机器人自主性概念

自主性一直是哲学和心理学领域关注的焦点。自主性(Autonomy)指的是行为主体依据自身的主观意愿与自由抉择力,具备独立制定决策、执行行动及自我调控其行为过程的能力(丛杭青等,2013)[22]。在计算机科学领域,人工自主性是工程师通过技术手段赋予机器人的能力,是技术自主论在应用层面的高阶发展和具体表现形式(陈化,2020)[23],具体是指机器人在没有外部控制的情况下,能够感知环境,根据环境信息制定计划,并据此采取行动的程度,以实现特定的目的(Beer et al.,2014)[24]。这种能力通常被视为机器在特定环境中的自主性功能的体现。在服务机器人的应用中,当机器人能够完成过去由人类执行的任务,且在完成任务过程中减少了人为干预的程度时,服务机器人就被认为拥有更强的自主性功能。Serge等(2003)[25]在其研究中,根据自主性程度的高低,将人工智能产品或服务划分为三种不同类型的机器人。随后,在深入探索人工智能自主性的相关研究中,他们进一步细化了分类,将人工智能产品或服务区分为半自主性和全自主性两大类别(Serge et al.,2007)[26]。因此,服务机器人的自主性并非简单的二元化分,而是一个沿着无自主性到完全自主性的连续体运行(Hu et al.,2021)[27]。

2.2.2服务机器人的自主性行为相关研究

服务机器人的自主性体现在其能够在服务场景中独立完成任务,并在执行特定操作或连续操作时自主调控整个过程的能力(Hu et al.,2021)[27]。在人机交互领域中服务机器人的自主性行为是一个被广泛考虑的概念。Feil-Seifer等(2007)[28]提出,自主性有两个功能:在期望的任务中表现良好和主动社交。机器人的自主性应该只允许在适当的情况下进行社交互动,尤其是在社交互动能提高表现时。因此,有学者指出,在可变性更高、以及需要与人近距离互动的情境中(例如博物馆导游、商场引导等),对服务机器人的自主性有更高程度的要求(Goodrich et al.,2007)[29]。微软公司构建了一个学习框架,允许机器人根据家庭环境中感知到的条件(如位置、天气、温度等)调整自己在人机交互中的行为(Tan al.,2020)[30]。Shiomi等(2013)[31]发现,与提供所有可用优惠券的机器人相比,直接推荐一种选择的机器人可以增加消费者最终选择的特定商店优惠券的数量。

3理论基础与研究假设 ................. 18

3.1 理论基础 .................... 18

3.1.1社会反应理论 ..................... 18

3.1.2心智感知理论 ........................ 18

4实证研究与分析 ............................ 24

4.1预实验 ........................ 24

4.1.1 服务机器人自主性行为的操纵实验 ........................... 24

4.1.2服务机器人拟人化外观的操纵实验 ........................... 26

5研究结论与管理启示 ................................ 46

5.1研究结论 .......................... 46

5.2理论贡献 ......................... 48

4实证研究与分析

4.1预实验

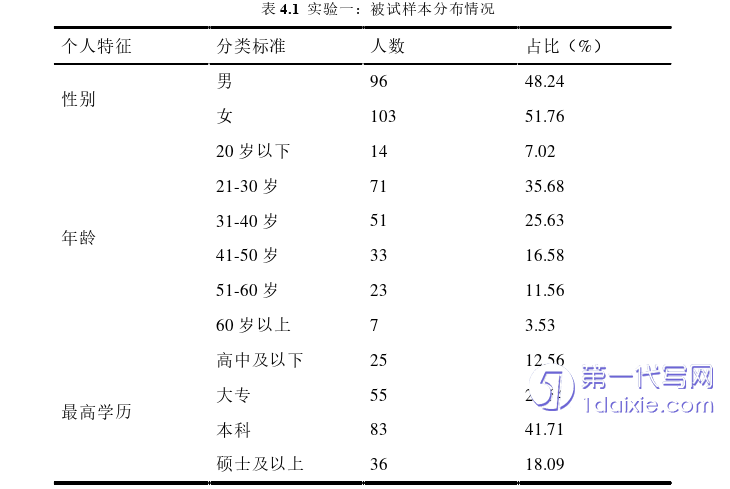

本研究内容包括一个预实验以及三个情境实验,其中预实验的主要探究服务机器人自主性行为及外观拟人化操纵的有效性,并将成功操纵的实验素材用于后续的正式实验中。具体而言,实验一主要验证主效应(假设H1),即服务机器人自主性行为对顾客价值共创意愿的影响;实验二主要验证中介效应(假设H2a和假设H2b),即心智感知两因素在服务机器人自主性行为对顾客价值共创意愿影响过程中的中介作用;实验三主要验证调节效应(假设H3a和假设H3b),即服务机器人的外观拟人化在上述关系中的调节作用。

4.1.1 服务机器人自主性行为的操纵实验

本前测实验通过Credamo见数平台共招募了150名被试,其中男性71名,女性79名。这些被试被随机分配到三个服务情境中(餐厅、酒店、购物中心),每个服务情景中各50名被试。在每个服务情境中,被试又被随机分配到高自主性服务(vs低自主性服务)的实验材料刺激中。根据可靠性分析结果显示,服务机器人自主性量表具有较高的信度(Cronbach’α=0.914)。

(1)情境1:餐厅服务背景

正式实验展开之前先进行一项预实验,旨在验证实验中所涉及的服务机器人自主性行为(较高vs较低)的有效性。本服务情境的预实验通过Credamo平台分配到了50名参与者,其中男性22人,女性28人。并将他们随机分配至两个实验组别中,即高自主性行为组和低自主性行为组。在高自主性行为组中,向参与者展示的实验素材描绘了一个服务机器人小O展现较高自主行动能力的服务情境。而在低自主行动能力组中,向参与者展示的实验素材则刻画了一个服务机器人小P表现出较低自主行动水平的服务场景。阅读完材料后,要求被试对操纵检验题项进行打分:“这个服务机器人能够自己如何执行任务”;“这个服务机器人能够自己做决定”;“这个服务机器人是主动的”;“这个服务机器人能自己做事情”,测量使用7点Likert量表(1=非常不同意,7=非常同意)(Rijsdijk et al;,2007)[103]。根据独立样本t检验的结果显示,在高自主性行为实验材料组中,被试对于高自主性程度的感知平均数值大于4(M高自主性=5.95,SD=0.83);在低自主性行为实验材料组中,被试对于低自主性行为的评分均值小于4(M低自主性=2.84,SD=0.96)。两组之间存在显著差异(t= 6.71, P=0.000)表明在餐厅服务背景下服务机器人自主性行为(较高vs较低)的操纵是成功的,可以用于正式实验中。

5研究结论与管理启示

5.1研究结论

在数智化时代的背景下,人工智能技术的迅猛发展有力地促进了服务机器人在商业领域地广泛部署与应用。本文着重从服务机器人行为拟人化的独特视角出发,系统性地探讨了服务机器人自主性行为如何深刻影响并塑造顾客的价值共创意愿及其内在机制。同时,本文结合心智感知理论,从感知能动性和感知感受性这两个核心维度,分析服务机器人自主性行为如何对顾客态度产生作用。此外,本文还结合了服务机器人的外观拟人化特征,进一步探讨其在上述影响机制中发挥的调节作用。具体结论如下:

(1)服务机器人自主性行为对顾客价值共创意愿具有显著正向影响。

随着人工智能技术的不断进步,服务机器人在执行各类任务时展现出更强的自主感知、智能思考与灵活行动的能力。这种高水平自主化的行为模式不仅使服务机器人能够精确地捕捉并理解顾客需求,而且能够在很大程度上减少对人为干预的依赖,从而提供更加优质、个性化的服务体验。相较于较低水平自主性行为的服务机器人,当服务机器人在服务过程中表现出更高水平的自主性行为时,例如主动发起服务、灵活适应多变的环境、自主高效地执行任务等,顾客往往会对此产生更为积极的社交反馈,倾向于将他们在人际交往中所形成的互动模式与期望自然地迁移到人机互动之中。服务机器人所展现出的较高水平的自主性行为能够显著促进顾客与机器人之间的价值共创意愿,使得双方能够在更加和谐、高效的互动中共同创造和分享价值。

(2)服务机器人自主性行为影响顾客价值共创意愿的过程机制,在于心智感知的两个关键维度:即顾客对机器人能动性的感知以及对其情感感受性的认知。

感知能动性是指顾客对于服务机器人自主行动、自我决策及适应环境变化能力的认知。当服务机器人展现出较高水平的自主性行为时,如自主规划路线、灵活应对突发情况、主动预测并满足顾客需求等,顾客会感受到机器人不仅仅是一个被动的工具,而是一个具有主动服务意识和能力的伙伴。这种认知的转变增强了顾客对机器人的信任和依赖,进而激发了他们与其共同创造价值的意愿。感知感受性则侧重顾客对于服务机器人是否能够理解和回应其情感需求的感知。具备高水平自主行为的服务机器人能够捕捉顾客需求,通过适当的语言、表情和动作给予回应,营造一种情感上的共鸣和连接。这种情感上的互动不仅提升了顾客体验的满意度,还让顾客感受到机器人不仅仅是冰冷的机器,而是能够理解其情绪、需求的伙伴。这进一步增强了顾客与服务机器人之间的价值共创意愿,使得双方在更加和谐的氛围中共同创造和分享价值。感知能动性和感知感受性作为心智感知的两个关键维度,促进了顾客与服务机器人之间更加积极、高效的互动和价值共创。

参考文献(略)