本文是一篇法律论文,本文以事实+规范二元格局为脉络,综合运用文义解释、体系解释等教义学方法,结合法秩序统一下的效果,比较演绎出了一种解释虚拟财产法律属性的可行性论述:虚拟财产是一种以电子数据为载体、区别于一般数据的财产性民事利益;虚拟财产权是一种具有财产属性的民事权利。

第一章虚拟财产范畴和立法演进

第一节虚拟财产类型的细分

虚拟财产作为构成数字生态的有机组成部分,附属在各种新兴网络事物之下,例如:网络游戏、数字藏品、社交软件、网上商店等等。作为网络用户的一员,所处视角不同,那么对于虚拟财产的认识可能也会不同。以下就是目前主流虚拟财产的类型化分析和概括。

一、网络游戏中的虚拟财产

在网络游戏里,虚拟财产分为兑换取得型、任务取得型、局内交易型三种。兑换取得型指的是人们利用现实货币在游戏内购买的金币、点券等虚拟财产;任务取得型是指通过完成游戏任务从而获得的各类奖品(例如金币、装备等);局内交易型是指可以通过前两者所获得的金币、点券等虚拟货币在游戏内的商店进行交易,从而购买获得不同的游戏装备、英雄角色等。以“英雄联盟手游”为例,其中点券是通过现实货币以一比十的汇率购买,属于兑换取得型虚拟货币;蓝色精粹、龙魂水晶、橙色原石等是通过局内游戏抽奖或者完成一定的任务获得,属于任务取得型虚拟财产;英雄角色(如瑟提、艾希、卡莎等)、角色皮肤(如神龙尊者系列、K/DA系列等)、背包物品(加成卡、保分卡等)等可以在游戏内商店通过交易获得的虚拟物品,则属于局内交易型虚拟财产。打开掌上英雄联盟APP,上述的内容皆在用户的“资产”一栏中,也侧面印证了上述的游戏内虚拟物品具有财产性质。

第二节学术界对于虚拟财产的回应

对于虚拟财产的概念表述要兼顾技术、现实和虚拟三者,整合市面上大多数的虚拟财产形式。

在现实中,“虚拟”二字确实较为抽象,但是如果通过数字或者是电子数据来进行理解,那么目前很多的学术理解都变得可观了起来。

最早邓佑文、李长江将虚拟财产(即“网财”)解释为是一种将一定的信息以数据、符号的形式储存到网络中的虚拟物。42这样的解释确实过于浅显,其后对于虚拟财产有过深入学理性研究的代表是林旭霞教授。她在其博士论文《论虚拟财产权》中认为:“虚拟财产是指在网络环境下,模拟现实环境中的财产形态,以数字化形式存在的、具有独立价值和可独占性的财产利益。”43并将虚拟财产进行了基础性的划分:虚拟物、虚拟无形财产、虚拟“集合物”。用不同的划分来解决法律上难以规制的问题,这样的解释兼顾了属性要求和概念要求,成为很多学者对于虚拟财产概念认识的启蒙。杨立新教授则是将网络虚拟财产理解为是用户投入时间、金钱或劳动创造的数字化财产,其使用价值和交换价值独立于运营商服务,并且将其视为特殊动产。44梅夏英教授认为虚拟财产是以数据形式存在、依赖技术环境的新型财产,并且对其分类在定义上就予以区分,分为工具性和财产性两种。45马一德教授则认为虚拟财产的重点在于“虚拟性”,只要是以数字化的、非物化为表现形式的财产利益都可以称之为虚拟财产。质言之,一切存在于网络虚拟空间的、由持有人随时调用的专属性数据资料都应该被纳入网络虚拟财产的范围,而这里所指的财产性不一定必须具有交易价值。于此,马一德教授将其区分为账号密码型网络虚拟财产(例如:QQ、微信账号)、信息资料型网络虚拟财产(例如:电子邮箱、云端存贮数据)、信誉型网络虚拟财产(例如:网点信誉等级、社交媒体关注度)、虚拟货币型网络虚拟财产(例如:比特币、游戏内点券)、游戏装备型网络虚拟财产(例如:CSGO枪械、角色皮肤)。46也有部分学者将虚拟财产直接划归为数据专有权范畴,即以排他性权利的形式,使权利人能够从这些数据中获得经济利益的无形资产。

第二章虚拟财产认定的司法困境和问题根源

第一节有关虚拟财产的民事认定的争议

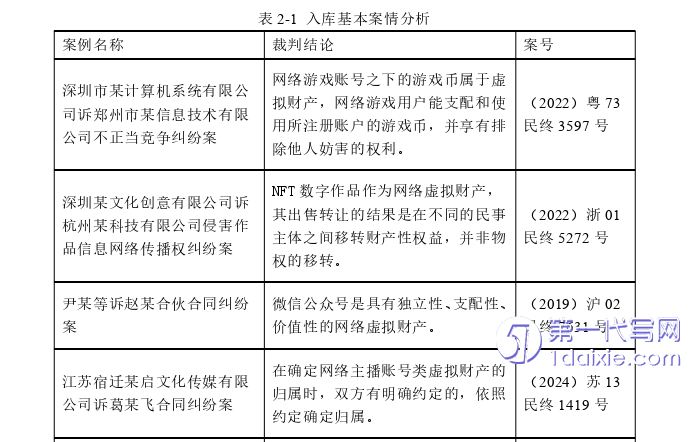

在民事领域,《九民纪要》指出各级人民法院在民商事审判工作中要树立正确的审判理念,包括:逻辑和价值相一致思维、同案同判思维,采用多种方式统一裁判尺度。55但是虚拟财产的认定保护一直处于模糊不清的阶段,仅依靠现阶段的规范很难做到同一的裁判尺度,导致广大网络用户无法严格依例善用权利。以“虚拟财产”为关键词在人民法院案例库进行搜索,截至2025年4月28日,案例库中共有22起参考案件,其中所涉及的民事案件一共只有7起。如表2-1所示,这些案例涉及游戏账号、直播账号、社交账号、游戏装备、NFT藏品、比特币等多种虚拟财产。其参考价值在于:一是坚持问题导向,聚焦典型网络虚拟财产案件类型;二是坚持依法保护,促进网络虚拟财产依法有序流通;三是坚持审慎稳妥,依法审判涉网络虚拟财产刑事犯罪;56而并非对权利本身进行界定。如上所言,对于虚拟财产的类型化分析难以穷尽。因此,对于虚拟财产的解释依然存在疑点。值得注意的是,仅有“深圳某文化创意有限公司诉杭州某科技有限公司侵害作品信息网络传播权纠纷案”中确定NFT藏品其流转不发生类似物权的效果,但依然没有点明其财产性转移的法律属性为何。可见民事领域对于虚拟财产的司法审判还停留在肯定保护的阶段。

第二节有关虚拟财产犯罪的争议

在刑事领域,2009年《刑法修正案(七)》增设了285条第2款非法获取计算机信息系统数据罪,该罪获取的行为对象是计算机信息系统中的数据。本条规定容纳了所有以数据为对象的获取类犯罪,似乎同样包含了盗窃虚拟财产的行为,但对此实务部门和理论之间仍有分歧。

2010年最高人民法院研究室在《关于利用计算机窃取他人游戏币非法销售获利如何定性问题的研究意见》(以下简称《意见》)中认为:“利用计算机窃取他人游戏币非法销售获利行为目前宜以非法获取计算机信息系统数据罪定罪处罚。”这一规定使得直至当下无论是否是游戏币形式的虚拟财产盗窃均适用非法获取计算机系统数据罪,渐渐地有成为获取虚拟财产的犯罪行为的兜底性罪名的倾向。当然,从规定文件表述中的“目前宜以”不难推测,鉴于当时的社会背景,社会上的虚拟财产犯罪类别单一(大多以盗窃他人网络游戏账号内存储的游戏币为主),且数量不多,涉案金额相对较低。最高法倾向性地将游戏币作为电子数据予以保护,这实际上是为迁就司法便利和社会实际平衡而提出的“软规则”。但实际而言,在人民法院案例库中虚拟财产民事参考案件中已经明确将游戏币确定为虚拟财产,并没有将其认定为具有财产利益的数据。58其次,通过前文对于我国立法进程的梳理,2010年我国对于虚拟财产问题的研究正处于萌芽阶段,仅仅明确了虚拟货币具有一定的财产价值,并未对其有深入探索,所以《意见》单把游戏币作为犯罪对象予以规制也是符合当时的历史条件的。

第三章 “新事实-既有规范”路径下的虚拟财产客体检视 ................... 25

第一节 “事实”和“规范”的二元解释方法 ....................... 25

第二节 物权客体说 .............................. 26

第四章 “新事实-新规范”路径下的虚拟财产 ................ 36

第一节 虚拟财产的独有特征 .............................. 36

第二节 虚拟财产的新概念........................... 39

第五章 “新事实-新规范”路径下虚拟财产权的规范构造与保护 ....... 47

第一节 虚拟财产权构建的原因及内涵 ....................... 47

一、虚拟财产权构建的原因 ....................... 47

二、虚拟财产权的内涵 .................................... 49

第五章“新事实-新规范”路径下虚拟财产权的规范构造与保护

第一节虚拟财产权构建的原因及内涵

一、虚拟财产权构建的原因

有了一个可以在法秩序统一视角下的虚拟财产的概念定义作为前提,那么对于虚拟财产权的构建就显得尤为重要,毕竟在大多数的民法领域下,我们争议纠纷的焦点仍然是权利的行使。一个民事权利在动态演变中是否具有构建的价值,需要通过双重规范检验:一是可赋权性、二是赋权的必要性。

(一)可赋权性

可赋权性简而言之就是民事客体权利化的可能性,其也包含两个方面的条件:

1.具备特定化特征

(即类型固定原则);2.可受自由意志控制1.“类型固定原则”源自德国物权法理论,强调权利客体须具备类型化特征以确保法律安定性。拉伦茨在《德国民法通论》中明确:“权利客体必须具有确定性和可界定性,这是法律保护的前提”。114我国学者王利明将其本土化为“权利客体特定化原则”,强调财产权益的边界应通过物理或价值标准明确化。

虚拟财产的事实概念成为虚拟财产权的现实边界,通过物理化的标准清晰地解明了权利客体的类型化特征,即是一种以电子数据形式留存的权利客体。首先,这与一般的有体物的权利客体有着存在形式上的根本区别。虚拟财产的存在形式是以代码、数据等方式存在的电磁记录,并存储在特定的服务器中,脱离了现实社会的有体化形式。其次,又与一般的知识产权客体有着表现形式上的显著区别,正如前文所述的NFT数字艺术作品,其著作权是与艺术作品在底层逻辑上就由代码深度绑定,利用区块链技术对其流转严格溯源,这与传统的艺术作品的知识产权的客体内涵有着深刻的不同。在物理意义上,虚拟财产虽然是以无体物的形式存在的人类智力成果,但毕竟是以电子数据的方式存在于现实社会,而知识产权的核心仅仅是人类智力成果,其表现形式更加抽象。

综上虚拟财产无论是与一般的有体物客体还是无体物客体都存在清晰的边界,满足特定化原则。

结语

概言之,虚拟财产的属性分歧是一系列现实争议的症因。而一个立法者遗留的开放型漏洞,很难在学理上得到一个盖棺定论的解释。此前的学者受制于既有规范范式的局限,仅基于“物债二分”或知识产权客体的视角研究虚拟财产的种属关系,由此得出的结论很难自圆其说。本文以事实+规范二元格局为脉络,综合运用文义解释、体系解释等教义学方法,结合法秩序统一下的效果,比较演绎出了一种解释虚拟财产法律属性的可行性论述:虚拟财产是一种以电子数据为载体、区别于一般数据的财产性民事利益;虚拟财产权是一种具有财产属性的民事权利。如此,不仅一定程度上解决了实务中难以界定虚拟财产概念边界的问题,也为将虚拟财产纳入财产犯罪的保护对象扫除了前置法障碍。最重要的是可以廓清出虚拟财产及其权利的保护路径。

解释论并不是问题研究的最后一环,如何进行体系的构建和保护才是虚拟财产问题往后要走的漫漫长路。网络运营商作为虚拟财产的生产者和储存者对虚拟财产天然负有保护义务。而事前、事中的技术保护和追踪能提供虚拟财产的全流程、全链条保护,事后的追责需要通过立法为网络运营商履行安全保障义务提供坚实的法治屏障。在民事救济上也需要不断完善相关的认定标准,以配合不同类型的虚拟财产进行类型化保护救济。

静态法律和动态社会的内在逻辑决定了法律总是滞后于社会现实,而法解释学就是弥合规范与事实之间的车钩。法学是实践科学,面对信息科技大爆炸下不断诞生的各种新型权利,法律工作者需要跳出形式主义的思维定式,秉持务实精神以解决问题为宗旨去研究,去探索。

参考文献(略)