本文是一篇法律论文,本文通过检索并分析了2021—2023年间169起涉及侵害个人信息权益精神损害赔偿案例,深入探讨了个人信息侵权精神损害赔偿制度在司法实践中的现状。

第一章侵害个人信息权益精神损害赔偿概述

第一节侵害个人信息权益精神损害赔偿的内涵和特征

一、侵害个人信息权益精神损害赔偿的内涵

精神损害赔偿的概念通常涉及个体因人权受损而遭受的心理创伤、身体痛苦或显著的精神失调状态,表现为受害者向加害者索求的经济补偿。“侵害个人信息权益精神损害赔偿”,特指未经授权或许可在个人信息的采集、挪用、披露、利用或篡改过程中,致使信息所有者的人格权受侵,引发精神负担加重、情绪波动乃至深度不安与忧虑,此时,法律赋予信息主体依据自身权益受损状况,诉诸法律手段,追求实质性的经济补救,以平复心灵伤痕,恢复心理健康。此赔偿形式的核心在于体现个人信息权的人格属性,肯定了精神损害赔偿作为个人信息权受损后的正当救济途径。个人信息权益精神损害赔偿的性质根植于其本质为人格权的一环,强调了精神损害赔偿在保护个人信息完整与尊严中的核心作用。这一概念不仅认可了情感伤害的法律价值,而且强化了法律对个人尊严和社会福祉的承诺。通过法律程序裁定的精神损害赔偿金,不仅是对受害者心理创伤的金钱弥补,更是对其人格尊荣的社会性修复,体现了现代社会法治理念下对人权保护的高度重视。

第二节个人信息权益保护:从历史到现代的法治演进

一、个人信息权益保护的立法发展

2002年颁行的《深圳经济特区人才市场条例》是我国最早的一个涉及到保护个人信息的规范性文件,其中第9条第4款规定:“未经应聘人才本人同意,不得擅自公开其求职资料和个人信息”。虽然,其中的“求职资料和个人信息”不能与我们今时所探讨的个人信息完全等同,但其中包含了大量个人身份信息、个人成长经历等内容,因而也起到对应聘者个人信息权的初步保障作用。2004年《居民身份证法》的颁行,意味着个人信息保护在我国首次被真正明文提及,第6条规定了公安机关及人民警察应确保对工作中知悉的公民个人信息予以保密。2009年,《统计法》修订后,规定了在对国家秘密、商业秘密予以保密中加入了对个人信息的保密,足以发现对个人信息的保护开始得到重视。2011年颁布了《社会保险法》,其92条明确规定保险相关机构及其工作人员泄露个人信息的,应给予处分,并对造成的个人损失承担赔偿责任。此举确实在一定程度上对个人信息权益的保护力度予以提升了。

第二章侵害个人信息权益精神损害赔偿的实证分析

第一节169例样本案件的基本描述

理论上,信息主体遭到个人信息权益损害时请求精神损害赔偿是具有正当性的,但在实际操作中,精神损害的获赔情况不能一概而论,与理论成果仍有一段距离。本章对收集的169件侵害个人信息权益精神损害赔偿案例进行实证分析,通过对案例样本基本情况的梳理和描述,分析该类案件获赔情况、构成要件及规则适用,进而深入探究侵害个人信息权益精神损害赔偿制度在司法实践中的现实情况,为下文分析制度困境和提出优化建议奠定基础。

一、审判年份分析

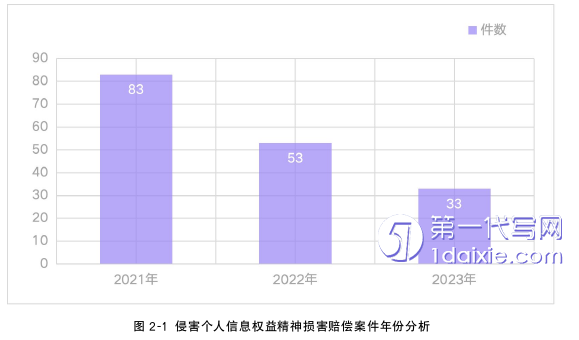

为确保收集的样本案例具有新颖性和可参考价值,本篇研究运用威科先行法律数据库作为核心检索工具,锁定“个人信息安全争议”及“情感创伤”为主题词,聚焦于近四年间(即2021年至2024年),特别是法院裁决文件领域内的实例,获得了169例侵害个人信息权益精神损害赔偿案件样本。下图反映的是以上述四个关键词检索出的169例案件样本的年份分布情况(如图2-1):

第二节169例样本案件判决的实证分析

一、精神损害赔偿获赔情况分析

本文对收集的169例案件样本的判决书进行分析整理,对请求精神损害赔偿的结果进行归纳总结后得到下图(图2-4):

从图中可以发现,在169件案例样本中,只有47件获得了精神损害赔偿,仅占总数的27.18%,为获精神损害赔偿的案件达122件,占比72.19%。不足三成的获赔率,直接说明了在侵害个人信息权益精神损害赔偿的案件中,对精神损害赔偿的认定之严格,被侵权人往往难以证明其受到了严重的精神损害,也难以证明其因此受到了严重影响,所以通常也难以获得精神损害赔偿。不仅如此,在获得精神损害赔偿的47个案件中,法院对精神抚慰金的支持率也是不高的,仅有6例案件的精神损害抚慰金得到了全部支持,其余87.23%的案件都是法官根据受害人的精神损害程度酌定判给部分精神损害抚慰金。这也在一定程度上反映出精神损害的主观性特征,受害人自身察觉到的伤害难以具象化在举证过程中,也就使其是否收到实际精神损害、是否受到负面影响,以及受到什么程度的损害和影响变得模糊甚至存疑。尽管被侵犯了个人信息权益会影响精神状况实属必然,但法官抱着审慎的态度进行审理的过程中,也不得不在救济与公平中衡量把握。因此,对精神损害的获赔情况亦不能一概而论。

第三章侵害个人信息权益精神损害赔偿的现实困境及原因............-28

第一节侵害个人信息权益精神损害赔偿的现实困境...........................-28

第二节侵害个人信息权益精神伤害赔偿现实困境的原因..............................-33

第四章侵害个人信息权益精神损害赔偿的完善建议........................-35

第一节明确侵害个人信息侵权精神损害赔偿的法律适用..............................-35

第二节明晰侵害个人信息权益精神损害赔偿的标准认定..............................-38

结语...................................-47

第四章侵害个人信息权益精神损害赔偿的完善建议

第一节明确规范:个人信息侵权精神损害赔偿的法律适用

一、优先考量《个人信息保护法》于实践中的主导地位

当今时代,《民法典》已正式确认个人信息权作为一种新兴的人格利益组成部分,彰显其不可忽视的重要性。然而,在此基础上,《个人信息保护法》进一步充实细化,提出一系列专门条款,不仅深化了《民法典》中关于个人信息保护的规定,还精准勾勒出了具体应用场景下个体数据安全维护的实践路径。无论如何解读抑或是从实际应用层面来说,都应当遵循《民法典》已有的法律架构体系而不超出其框架范围,即便如此,也不一定意味着抛开实际情况而优先适用《民法典》。基于《个人信息保护法》对个人信息保护进行了详尽且完整的规制并具备明显的“领域法”特性。鉴于其独特的功能定位,我们可将《个人信息保护法》视为一部专司个人信息权益守护的立法典范,承载着公私法交融特征,体现了领域内特有的精细治理要求。从法律层级衔接角度来看,它与《民法典》形成了互补共进的结构——作为特定领域的“专项法规”,前者在内容上细化并超越后者,构成了信息时代个性化的权利防护网络。①参照王利明与丁晓东学者的研究观点,《个人信息保护法》在实际应用中展现出私法规则的先决优势,确保了个案判断的精准与效能。

结语

伴随着信息化浪潮的席卷和数字经济冲击的影响力,人们的日常行为模式正在逐渐转变为数据化形态。在这个大趋势中,对个人信息安全的保护显得至关紧要,这不仅是为了抵御科技进步带来的压力并确保个人合法权益得到尊重,更是维护平和互联网生态环境、推动数字经济保持绿色高质量发展的需求所在。

个人资讯自主乃公民不可或缺的根本保障,紧密维系着尊严与自治空间。一旦此项特权蒙尘,寻求心灵抚慰索偿不仅坐拥完备学理根基,且映射出民众真切渴求。《个人信息保护法》作为我国首部保护个人信息权的基础性、专门性法律,对于保护公民宪法性根本权利具有里程碑式的标志性影响。但让人略感遗憾的是,这部法律在精神损害赔偿方面并未作出明确规定,致使法庭评判时多参照《民商总则》第一百八十三条,限定需构成“重大心理创伤”。至于经济赔付款项量化,《民商总则》亦乏明确标尺,裁判官常依判例释义多项指标,审慎裁定合适金额。

本文通过检索并分析了2021—2023年间169起涉及侵害个人信息权益精神损害赔偿案例,深入探讨了个人信息侵权精神损害赔偿制度在司法实践中的现状。针对目前存在的精神损害赔偿条款缺位、“严重精神损害”门槛较高以及酌定赔偿数额等问题,本文从明确法律适用、优化认定标准、明确归责原则和明确赔偿数额考量因素四个层面入手提出了解决方案。值得一提的是,本篇对于侵害个人信息权益精神损害赔偿机制的研究主要集中在事后救济层面。欲达致个人资料周全守护,前瞻防控与过程监督均待加强。现今,我国家隐私安全架构搭建初具规模,关涉情绪伤害救济体制探索尚浅。应对挑战,应辅以诉讼流程优化,诸如集体维权、公共诉讼模式应用。据杨临萍与姚辉(2014)分析①,即使《信息隐私法规》已涵括公益抗辩条款,如何巧借团队仲裁制促进隐私维护效能仍值得深究。

参考文献(略)