本文是一篇法律论文,本研究提出建构“三位一体”的改良框架:在规范层面,建议通过立法解释明确《刑事诉讼法》第54条中“等证据材料”的涵摄范围,确立行政鉴定意见的证据准入负面清单;

第一章行政鉴定意见的理论界定及转化的必要性

第一节行政鉴定意见的理论界定

一、行政鉴定意见的概念分歧

行政鉴定意见作为行政机关依职权作出的专业技术判断,其内涵与外延的学理争议已深刻影响行刑证据转化规则的构建。当前实务中“行政鉴定意见”概念存在分歧,这种认知分歧直接导致证据载体范畴的界定困境,既存在将非专业机构出具的技术报告纳入鉴定意见的证据泛化倾向,又存在将行政确认行为混同技术判断的嫌疑。概念分歧引发的制度张力在立法、司法层面形成连锁反应,亟须通过概念澄清实现规则重构。

(一)规范失序引发的行政鉴定意见概念模糊

1.行政鉴定意见主体资格认定标准的分歧

行政鉴定意见的狭义概念指鉴定主体必须具备法定资质认证(如《全国人民代表大会常务委员会关于司法鉴定管理问题的决定》确立的登记管理制度),而其广义概念指行政机关通过其职能属性即可赋予机构鉴定资格①。这种分歧导致《工伤保险条例》(以下简称《条例》与《职业病诊断与鉴定管理办法》(2021年)(以下简称《管理办法》出现制度缝隙:《条例》未明确普通医疗机构诊断结论与职业病鉴定的效力层级关系;用人单位拒绝配合时替代鉴定程序;多份诊断结论冲突时的采信规则等。《管理办法》第六条规定了用人单位需如实提供诊断资料,但未规定普通医疗机构诊断报告的排除规则等。规定行政规范的部分缺失,易导致非职业病诊断机构(如普通三甲医院)的医疗证明直接作为鉴定依据,突破《管理办法》第17条关于“职业病诊断机构专属管辖权的”的规定。

第二节行政鉴定意见转化为刑事证据的必要性

一、法规范变化趋势的顺应

从法规范体系的变化趋势视角审视,行政鉴定意见转化的必要性深刻植根于国家治理现代化进程中行刑协同理念的制度化延伸。2012年立法机关通过《刑诉法》第65条修正案,首次以基本法律形式确立行政执法证据在刑事诉讼中的准入资格,最高人民法院联合最高人民检察院相继出台《关于办理危害药品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》《关于依法惩治环境污染犯罪的意见》等司法解释,系统性构建起“专业意见审查—转化要件设定—争议处置规则”的三阶递进式证据转化框架。这种规范层面的突破不仅体现立法者对行刑程序贯通性的战略地位考量,更通过创设《环境保护行政执法与刑事司法衔接工作办法》等专门性规范,将污染物检测报告、生态损害评估等特定领域行政鉴定意见的转化路径予以类型化规制。尤其值得关注的是,2021年新修订的《行政处罚法》增设“行刑衔接条款”,构建了双向移送与证据衔接的基本框架,为从源头上消解传统行刑证据标准差异导致的转化障碍奠定了基础②。此种规范演进趋势实质构建起技术标准趋同化、审查程序法定化、效力认定阶梯化的新型证据治理体系。在标准维度,通过《司法鉴定技术规范通则》与《文书司法鉴定技术规范及操作规程》等行业技术规范的动态衔接,实现酒精检测、电子数据提取等关键领域技术参数的统一化;在程序维度,依托《公安机关办理刑事案件电子数据取证规则》第5条规定和《关于办理刑事案件收集提取和审查判断电子数据若干问题的规定》第25条规定所构建的“二次审查”机制,实现对电子数据的行刑衔接。这种机制既保留行政鉴定的专业判断空间,又通过法庭质证程序的实质化改造强化司法最终审查,为行政鉴定意见转化提供了法规范指引;在效力维度,可依据《关于办理刑事案件排除非法证据若干问题的规定》确立的“转化排除规则”,对存在程序瑕疵的行政鉴定意见设置梯度化补正路径。

第二章行政鉴定意见在刑事诉讼中的适用现状

第一节行政鉴定意见在刑诉中适用的立法考察

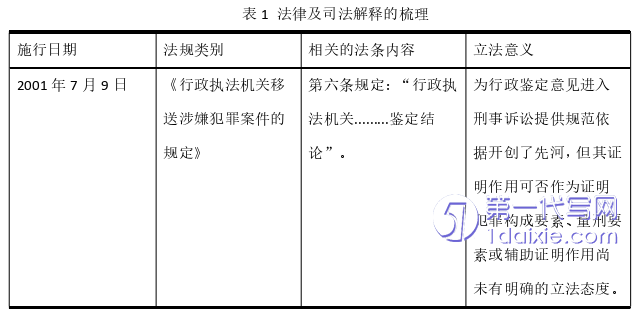

在同时构成行政违法与刑事犯罪的案件中,因需同时承担行政与刑事双重责任,行政机关收集的证据能否直接作为刑事证据使用,长期存在理论分歧与实务争议,其中行政鉴定意见的刑事证据资格问题争议尤为突出。本节将对法律及其司法解释中涉及有关行政鉴定意见在刑事诉讼中使用的规定进行归纳整理,借以为后文探究其中的立法问题提供论证要素。

一、主要法律的立法状况

如表1所示。2001年施行的《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》中首次提出涉及行刑转化类案件有关的检验报告或鉴定结论应当附案移送,关于行政机关在执法或查办案件过程中收集的证据是否可以转化成为刑事证据未明确提供法规范依据。基于此,2012年末修改的《刑事诉讼法》(以下简称《刑诉》(2012年))以及同《公安机关办理刑事案件程序规定》(以下简称《公安规定》(2012年))和《人民检察院刑事诉讼规则》(以下简称《检察院规则》(2012年))均设专款来明确行刑证据转换的证据种类范畴,但行政鉴定意见是否可以转化成为刑事证据仍未明确提供法规范依据。截至目前,在法律及司法解释中,仅2021年颁布的《最高人民法院关于适用<中华人民共和国刑事诉讼法>的解释》(以下简称《新刑诉解释》)中明确了事故调查报告所涉及的专门性问题认定可以作为证据使用,但这种将专业性认定从鉴定意见中纯粹剥离的做法也并未综合性强的行政鉴定意见进入刑事诉讼领域提供明确的指导意见。

第二节行政鉴定意见在刑诉中适用的司法考察

以北大法宝为搜索引擎,通过全文精确搜索,关键词为“行政机关在行政执法和查办案件过程中收集的物证、书证、视听资料、电子数据等证据材料”“刑事一审”,得出结果共152个相关案例,再去除案件焦点与无关鉴定意见转化的案件,共得出117个案例。本节通过筛选案例进而寻找问题共性,为后文探究司法实务层面行政鉴定意见在刑事诉讼中的适用问题提供论证要素。

一、涉及行政鉴定意见的刑事案件类型的统计分类

为探究各类鉴定意见的特殊性以及问题现象的代表性,以上述筛选的117个案例为基数,以刑事案件类型作为统计分类的标准,借以得出结果。如表3所示,“破坏社会主义市场经济秩序罪”“妨碍社会管理秩序罪”“危害公共安全罪”占比较高,分别为28%、27%、25%。其中,破坏社会主义市场经济秩序罪中的证券类犯罪、食品药物类犯罪占比和达到63%;妨害社会管理秩序罪中毒品类犯罪、破坏环境类犯罪占比和达到了68%;危害公共安全罪中安全事故类犯罪、交通事故类犯罪占比和达到了58%。由此,在后续的行政鉴定意见证据转化问题的成因分析环节,本文将着重以证券类犯罪、安全事故类犯罪、环境破坏类犯罪中所涉及的鉴定意见转化问题为分析对象以探究问题本质。

第三章行政鉴定意见在刑事诉讼适用中存在的问题及成因..................25

第一节行政鉴定意见在刑诉适用中存在的问题..............................25

第二节行政鉴定意见在刑诉适用中问题的成因.............................28

第四章行政鉴定意见在刑事诉讼中审查判断规则的系统性优化.......33

第一节明确行政鉴定意见在刑诉中的证据种类归属...........................33

第二节明确行政鉴定意见在刑诉中证据能力与证明力的审查标准................34

第三节完善行政鉴定意见在刑诉中适用的配套措施.....................38

结语......................42

第四章行政鉴定意见在刑事诉讼中审查判断规则的系统性优化

第一节明确行政鉴定意见在刑诉中的证据种类归属

当前,学界将行政鉴定意见机械性地归属于刑事证据法定种类的做法,难以满足其转化为刑事证据所需的实质审查要求①。鉴于此,有必要通过立法构建行政鉴定意见转化为刑事证据的准入机制以及证据种类归属的判断机制,以解决司法实践中因证据归类混乱导致的行政鉴定意见刑事审查标准适用错位问题。

(一)构建行政鉴定意见转化为刑事证据的准入机制

行政鉴定意见的证据载体类型呈现多元化,完善行政鉴定意见的刑事诉讼准入筛选机制是完善行刑证据衔接机制的重要路径和前提。根据《刑事诉讼法》及相关司法解释,行政程序形成的鉴定材料需通过证据转化方能在刑事诉讼中使用,但实践中证据载体识别标准模糊,亟须建立规范化的形式认定规则。

解决该困境需构建“实质功能”识别标准,即突破形式化分类框架,根据证据内容的技术属性与证明作用进行类型化处理。对于包含专业分析判断、直接影响案件事实认定的行政鉴定材料,无论其外在形式如何,均应纳入专门性证据审查范畴。这种识别机制的确立,既能避免机械适用证据分类规则导致的审查疏漏,也可为后续证据能力审查提供规范基础,有效衔接行政程序与刑事诉讼的证据标准差异。

结语

在行政犯罪案件激增的司法图景中,行政鉴定意见作为连接行政违法与刑事犯罪的关键证据纽带,其证据效力认定已成为制约行刑衔接机制良性运转的瓶颈问题。这类证据虽凭借其专业覆盖广度与技术权威性在刑事诉讼场域获得“免检通行”的特殊待遇,但实证研究表明,这种制度性优待正衍生出证据审查失范、裁判标准紊乱等系统性风险。究其症结,在于现行法律体系中存在三重结构性缺陷:立法层面证据转化规范的空洞化、司法层面审查要件的碎片化、程序层面行刑衔接机制的断裂化。

通过解构相关裁判文书与关联性规范,本研究发现当前行政鉴定意见的司法适用困境呈主要为三方面:其一,证据准入资格的认定标准模糊,即行政程序生成的鉴定结论能否跨越行刑程序壁垒获得证据适格性;其二,证明效力评判的标准模糊,不同法院对同一类行政鉴定意见的证据能力与证明力认定存在显著差异;其三,证据规则转化机制模糊,缺乏可操作的转化条件、程序及效力认定细则。这种制度困境的生成机理,可溯源至行刑二元法律体系的内在张力——行政法侧重效率的价值取向与刑事诉讼法追求公正的程序理性形成结构性冲突,加之“刑事优先”原则的机械适用,导致技术认定与法律评价产生制度性割裂。

为破解这一困局,研究提出建构“三位一体”的改良框架:在规范层面,建议通过立法解释明确《刑事诉讼法》第54条中“等证据材料”的涵摄范围,确立行政鉴定意见的证据准入负面清单;在审查标准层面,构建“双阶审查”模型,第一阶段进行形式适格性审查,重点核查鉴定主体资质与程序合规性,第二阶段实施实质证明力评估,引入“专家辅助人+法官心证”的复合判断机制;在程序衔接层面,设计“动态转化”规则,当出现鉴定主体同一性存疑、行刑鉴定结论实质性冲突、新技术标准更迭等情形时,自动触发重新鉴定程序,并将原行政鉴定意见降格为补强证据。

参考文献(略)