本文是一篇法律论文,本文通过对现有文献、司法判例的梳理和分析,探讨单身女性生育权保护在法律、社会、司法和医疗等多个层面所面临的挑战与困境。尽管我国宪法和法律在宏观层面规定了女性享有生育权,但在具体实践中,单身女性生育权的保障却往往因缺乏明确的法律依据而陷入困境。

第1章绪论

1.1研究背景及意义

1.1.1研究背景

生育是人类得以延续的根本,是人类社会发展的基础。人类对于生育的认识经历了漫长的演变过程,而在生育权利阶段对生育权的认识则经历了“从特权到夫妻权利,再到自然人权利”。在我国传统的观念里,似乎必须要经过结婚成家的前提步骤才符合伦理道德,但是随着生活方式和婚姻家庭观念的转变,单身女性等特殊群体的生育权问题也开始浮现在公众的视野中。

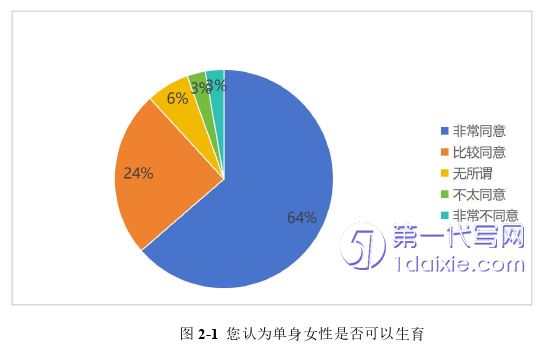

2002年吉林省人大常委会通过的《吉林省人口与计划生育条例》第三十条第二款规定“达到法定婚龄决定不再结婚并无子女的妇女,可以采取合法的医学辅助生育技术手段生育一个子女”,2004年、2011年、2014年和2016年,吉林省人大常委会先后4次修改该条例。2015年,影视明星徐静蕾远赴美国冻卵。2019年12月23日,北京市朝阳区人民法院开庭审理全国首例“单身女性冻卵案”。2022年全国政协委员彭静律师提交《保障女性平等生育权》的提案,建议赋予单身女性实施辅助生育技术权利。可以看到单身女性的生育权从02年的条例开始就一直引发学者与民众们的讨论,上述的三个事件引发了学界和社会三波讨论的热潮,但是在这20年里从未有过定论,这一方面是因为相应的配套措施与医疗技术尚未完善,另一方面更是因为人们对于单身女性的生育权仍持有不同的态度与意见。部分学者着眼于家庭伦理,从传统的生育伦理到社会规范中的家庭本位,直至现行法律体系的制度安排,均将生育权深度嵌入婚姻关系的框架内,但却忽略了女性作为生育主体独特的角色地位以及作用。随着经济社会的发展以及思想观念的更新,传统的相夫教子、男主外女主内理念已无法束缚现代社会的女性,女性的社会地位逐步提高,越来越多的新时代女性开始对自己的人格地位有了话语权,摆脱了社会为女性划好的固定人生轨迹。这20年间的呼声从未停止,也可以从新闻、调查、文献中看出,人们对单身女性生育权保护的呼声越来越强,包容性越来越高,民众们的观念在悄然转变。

1.2研究现状

1.2.1国内研究现状

国内关于单身女性生育权保护的研究主要集中在以下五个方面:

1.生育权性质的界定

单身女性是否拥有生育权,首先要对生育权的属性进行界定。

支持者往往持人权说、基本权利说和人格权说,上述主张在该问题上基本达成一致。有学者从法律框架下进行推论,比如刘志刚(03)认为,通过规范宪法研究可以推导出该权利本身没有进行主体限定[1]。有学者从人格权角度进行论证,认为生育权的核心是生育自由,表现为权利主体按照自己的意志为生育行为而不受他人约束的状态,属于自我决定的人格利益。比如邢玉霞(12)认为生育权,是私权利,因为从本质属性上看,生育权是“以满足个人需要为目的”的[2]。王歌雅、张小余(21)认为生育权是人生来就有的权利,其客体是人的人格利益,属于人格权[3]。

反对者主张身份权说或配偶权说,认为无论学理还是法律上,生育权完整权能的实现需以婚姻关系的缔结为前提,利用辅助生殖技术进行生育的权利同样只能赋予有婚姻关系的夫妻。汤擎(02)认为生育权的权利内容均依附于配偶身份关系而存在,是为夫妻二人所共同享有的身份权[4]。苏忻、蒋青青(10)认为生育权属身份权范畴,因为行使生育权不能像行使人格权那样随意,它更多关乎到社会责任[5]。罗师、胡雪梅(22)则提出新的主张,认为生育权在性质上应属于身份权。当自然人具备生育机能,且生育行为不违背法律和公序良俗的原则,那么就具备了行使生育权的主体资格,也即身份。

第2章单身女性生育权概述

2.1单身女性生育权理论基础

生育权的理论共识是生育权能够被规范和实现的重要基础和前提,而单身女性生育权虽在权利主体范围上存在特殊性,但是其权利属性与一般生育权并无区别,均指向相同的核心价值。

2.1.1单身女性生育权的权属之争

我国学者对于生育权的性质争论由来已久,主要集中基本权利说、身份权说以及人格权说这三种学说上。

1.基本权利说

法中做了抽象性规定。我国《宪法》第25条以及第49条第2款中涉及“计划生育”的部分隐含公民的“计划生育权”。第二,我国《宪法》第33条第3款规定“国家尊重和保障人权”,为我国公民基本权利保障提供更多可能性。生育权以保护公民基本的生育自由为核心,具有普遍性、永久性、固有性、不可侵性①,符合宪法未列举的基本权利类型。人权是一项道德上的权利,生育权具有道德属性是不言而喻的,其符合“人权”的内涵,国家有义务尊重或促进。第三,除在根本法之外,生育权仅在规范国家和个人之间的关系的综合性制定法,例如《人口与计划生育法》、《妇女权益保障法》中主加以规定,而对于《民法典》等私法中则没有任何与之相关的规定。

2.身份权说

身份权说认为生育的前提条件为结婚,也就是说自然人在合法婚姻关系以外,不再具有合法的、受法律保护的生育关系。首先,从权利性质上看,身份权是指民事主体基于血缘、婚姻等特定身份关系而依法享有的、以身份利益为客体的民事权利。而生育权并不是所有民事主体普遍享有,更不是依法终身享有的权利,其与特定的人身关系不可分离,也即妻子、丈夫,因此不属于人格权。生育权完全是基于夫妻丈夫这一特定的身份,在合法婚姻的基础上产生并由双方共同享有的权利。其次,根据《人类辅助生殖技术管理办法》等法律规定,只有有合法婚姻关系的夫妻能够利用辅助生殖技术进行生育,因此生育权的主体仅包含夫妇。最后,生育权在行使的过程中不能像人格权一样自由行使,更多关注社会效益与伦理道德,这是身份权区别于人格权的特质之一。

2.2单身女性生育权证成

当今,权利一词被人们广泛使用,但是并非所有的利益以及意志都能够成为权利,也并非所有的权利主张都能够成为权利。保护单身女性生育权的前提是单身女性具有生育权、她们的生育权益值得被保护且具有被保护的可能性,因此下文将从概念性标准和实证性标准①两方面证成单身女性生育权这项新型权利同时具备合理性、合法性与现实性。

2.2.1单身女性生育权的概念标准:被保护的合理性

1.单身女性生育利益的正当性

权利的合理概念意味着某种东西成为道德权利的标准。正当性涉及价值判断,而价值判断既包括普世性的部分,也包括特殊性的部分。权利一定体现为某种利益,但并非所有的利益都能够被上升为一项权利,而单身女性生育的利益是正当的能够被上升为权利[33]。

从普世性价值的基础上看,生育权是一项道德权利,是一项人权,生育权既是身体自主和生命延续的自由选择权,也是一种人类尊严和个人自由的体现。从生育权的本质属性上看,生育权属于基本人权。生育是人类的一种自发行为,是人类社会得以存续的基础;生育权作为每个人与生俱来的基本权利,生育后代也是人类最基本的情感需求之一。这种欲望应当在法律与伦理的框架下得到满足,并由此产生值得法律保护的利益。单身女性作为生育的主体,对于后代的渴望、为人母亲的需求并不违反社会公德,这与已婚夫妻生育的愿望并无区别,没有必要将二者权利的确认作严格划分。从这个角度看,单身女性生育权符合对人的普世利益的保护。从生育权的历史上看,封建制度下,女性没有选择的权利只有生育的义务,随着社会经济结构的变迁、人权观念的盛行以及女权主义运动的兴起,生育由义务变成了权利。从1994年开罗国际人口与发展会议通过《行动纲领》到《消除对妇女一切形式歧视公约》再到《国际人口行动计划》,生育权的主体逐渐由“父母”拓展为“所有夫妇和个人”,即生育权的主体为所有自然人。生育权的内涵的变迁,权利主体范围的扩大都在印证着单身女性理应享有生育权。

第3章单身女性生育权保护现状及困境........................19

3.1单身女性生育权保护现状...............................19

3.1.1单身女性生育权保护的立法现状....................19

3.1.2单身女性生育权保护的司法实践..........................20

第4章单身女性生育权的域外立法及启示..................................33

4.1单身女性生育权的域外考察...............................33

4.1.1英美法系国家的相关规定.............................33

4.1.2大陆法系国家的相关规定..........................35

第5章构建我国单身女性生育权保护体系的建议..............................41

5.1明确单身女性享有生育权..............................41

5.2完善人工生殖领域立法....................................42

第5章构建我国单身女性生育权保护体系的建议

5.1明确单身女性享有生育权

生育权是人类生存繁衍与文明传承的重要保障,它是公民的一项自然权利,也是公民的基本人权之一。当前社会背景下,对生育权的认可与保护己逐渐成为衡量国家或地区法治文明程度的重要标准。在我国,“生育”一词通常置于“义务”的语境之中而非作为权利得以保障,正因如此生育的权利属性被极大矮化[42]。宪法是我国的根本法,应从宪法开始保障生育权以及单身女性的生育权。可以将宪法第49条修改为“公民有生育的权利,也有依法实施计划生育的义务”,通过权利主体泛化来涵盖单身女性群体,从而实现重构单身女性生育权的宪法保障基础。配套立法层面,可在《民法典》人格权编增设生育权条款,确立其作为独立人格权益的法律地位。如此既可以明确单身女性生育权的合法性,又可以增强公民对于生育权的了解,提高公民的权利意识,并为进一步完善生育权的权利内容、救济途径提供路径。同步修订《人口与计划生育法》,以专门条款确认单身女性生育权的行使条件与程序规范,并删除《规范》和《伦理原则》中禁止单身女性实施人类辅助生殖技术的规定,明确人类辅助生殖技术应服务于所有妇女。从而既实现全体公民生育权的平等保护,又为单身女性生育权提供明确的实现路径,最终弥合权利与制度保障间的结构断层。

结语

我国单身女性生育权保护的研究是一个兼具深度与广度的课题,它不仅仅局限于法律框架内的权利探讨,更是对社会观念、伦理道德、医疗技术进步以及经济支持体系等多方面的一次深刻审视。随着女性社会地位的提升和思想观念的日益开放,单身女性生育权的问题逐渐浮出水面,成为社会各界关注的焦点。

本文通过对现有文献、司法判例的梳理和分析,探讨单身女性生育权保护在法律、社会、司法和医疗等多个层面所面临的挑战与困境。尽管我国宪法和法律在宏观层面规定了女性享有生育权,但在具体实践中,单身女性生育权的保障却往往因缺乏明确的法律依据而陷入困境。司法实践中,法院在处理相关案件时面临法律空白,难以给出明确的判决;医疗实践中,医院则常以技术、伦理等为由拒绝为单身女性提供生育辅助服务,进一步限制了其生育选择。此外,社会观念对单身女性生育权的有着深刻影响。尽管越来越多的声音开始呼吁尊重和支持单身女性的生育权,但传统的性别角色定位和家庭观念仍在一定程度上阻碍了这一权利的实现。社会偏见、育儿压力以及缺乏必要的经济和社会支持,都使得单身女性在行使生育权时面临重重困难。

基于上述分析,本文提出以下实践路径:其一,修订《人口与计划生育法》、《民法典》及相关法规,明确单身女性的生育权主体地位,删除以婚姻关系为前提的条款;其二,制定《人工辅助生殖法》,将单身女性对辅助生殖技术达到使用纳入法律框架,并明确冷冻卵子及胚胎的权利归属与处置规则,同时设立国家级伦理委员会及监管部门处理相关事宜;其三,推动生育保险制度普惠化,取消婚姻限制并建立财政补贴机制,完善托育服务供给,保障单身母亲需求。

参考文献(略)