本文是一篇法学毕业论文,本文从理论、实证两个方面对相关制度展开探讨,明确立法、司法领域主要存在的问题,根据目前主流理论观点,借鉴国内外相关优秀做法,提出相应解决意见。首先,应当明确以人身从属性标准给予超龄就业者劳动者主体资格,其与用人单位构成特殊劳动关系。

第一章案例简介及总结争议焦点

第一节案例简介

一、王某2诉怀仁市东兴陶瓷有限责任公司劳动争议案

王某2(男性,1955年10月20日出生),2019年11月份,东兴陶瓷公司雇佣王某2干活,双方未签订劳动合同。2020年6月26日下午两点左右,王某2在东兴陶瓷公司看窑尾时被窑车压伤,后被送往医院治疗,经治疗截肢。2021年4月29日,王某2之女王香向怀仁市人力资源和社会保障局提交了工伤认定申请,怀仁市人力资源和社会保障局作出怀人社审工伤受理第(2021)069号工伤认定申请受理决定书。怀仁市人力资源和社会保障局于2021年5月7日向王某2之女王香送达关于确认劳动关系的通知,通知其“向劳动争议仲裁委员会申请确认劳动关系,本机关决定自2021年5月7日起中止该工伤认定审理。待确认劳动关系后,再行恢复工伤认定审理,中止期间不计入工伤认定期限。”王某2即向劳动争议仲裁委员会递交了关于确认劳动关系的仲裁申请,随后,怀仁市劳动人事争议仲裁委员会作出了编号为怀劳人仲不字[2021]第08号的不予受理案件通知书,以主体不适格为由不予受理。

故王某2向一审法院起诉请求依法确认王某2与东兴陶瓷公司存在劳动关系。

一审法院认为,根据《劳动法》第十五条第一款之规定,法律法规对劳动者年龄的上限未作强制性规定,只要未违反法律法规的禁止性规定且有劳动能力的人,均可成为劳动关系中的劳动者。另外,法律并未禁止单位聘用超过法定退休年龄的农民工,其达到法定退休年龄后,再受聘于用人单位的劳动者,与用人单位的关系是否能够形成劳动关系,法律并没有明文规定。且根据《最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律若干问题的解释》(三)第七条之规定,用人单位招聘已达到法定退休年龄但尚未享受养老保险待遇的劳动者时,双方是否构成劳动关系,法律并未给出明确的条文规定。

第二节总结争议焦点

通过对上述两个案例的分析,本文总结了以下三个争议焦点:1、超龄就业者与用人单位之间是否构成劳动关系?2、超龄就业者认定工伤是否需要以存在劳动关系为前提?3、超龄就业者能否享受劳动基准保障?这是大多数超龄就业者在实际工作中与用人单位发生纠纷时所要面临的难题,由于相关法律规定的冲突与空白,使得法院在适用法律上存在观点分歧,难以形成一个统一的裁判观点,不能给超龄就业者准确的救济指引,接下来对上述两个案例中不同法院对这三个问题的裁判理由进行分析。

一、超龄就业者与用人单位之间是否构成劳动关系

在案例一中,关于王某2与东兴陶瓷公司之间是否构成劳动关系这一问题,一审法院认为构成劳动关系,首先《劳动法》第十五条第一款仅明确规定了用人单位不得招用童工,而对于是否禁止招用超过法定退休年龄的人员则未作出具体规定,故超龄就业者可以成为劳动关系中的劳动者,其次,《劳动合同法实施条例》第二十一条没有规定达到法定退休年龄后受聘于用人单位构成何种用工关系,《最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律若干问题的解释(三)》第七条仅明确了已享受养老保险待遇人员的用工性质,而尚未享受养老保险待遇人员的用工关系类型,则未作出具体说明,最后,王某2与用人单位之间符合劳动关系的从属性特征,王某2在东兴陶瓷公司处工作,受其支配管理,并以其发放的工资为主要生活来源,所以,一审法院支持该超龄用工关系构成劳动关系。而二审法院认为,首先,根据《劳动合同法实施条例》第二十一条的规定,当王某2达到法定的退休年龄时,其劳动关系即告终止,其次,《劳动法》第十五条规定禁止招用童工,但并不意味着可以反推不禁止超过法定退休年龄的人,最后,根据《关于确立劳动关系有关事项的通知》的规定,王某2达到法定退休年龄后,不具有劳动者的主体资格,所以,二审法院判决该超龄就业关系不构成劳动关系。

第二章超龄就业者与用人单位之间用工关系不明确

第一节二者之间用工关系的相关立法规定存在冲突

我国退休制度始于1978年,15之后又陆续规定了我国的退休年龄,“男60周岁,女工人50周岁,女干部55周岁。”162008年相继出台的《中华人民共和国劳动合同法》17和《中华人民共和国劳动合同法实施条例》18,均规定了超龄就业者劳动合同终止的情形,然而《实施条例》第二十一条与《劳动合同法》第四十四条第二款的规定存在冲突,对于二者的理解与适用,直接影响了超龄就业者与用人单位之间的法律关系及相应的权利义务,但目前现有法律并未明确二者的关系。2010年最高法出台的《关于审理劳动争议案件适用法律若干问题的解释(三)》第七条规定(已废止,同现行2021年出台的《最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律问题的解释(一)》第三十二条第一款19,条文内容与原条文相比,只进行了文字修改,内容主旨没有发生变化),似乎是在强化《劳动合同法》中关于“养老保险待遇”的立场,并进一步明确,一旦个人已经享受了基本养老保险待遇,其与用人单位之间便确立了劳务关系,然而,关于“基本养老保险待遇”这一表述,它究竟仅指“城镇职工基本养老保险”还是也涵盖了“城乡居民基本养老保险”,目前并未给出进一步的补充规定。同时,对于“未享受基本养老保险待遇”的超龄就业者与用人单位之间的用工关系,也缺乏明确的规定。基于此,本节将分别讨论上述三个问题。

第二节二者之间用工关系的司法分歧

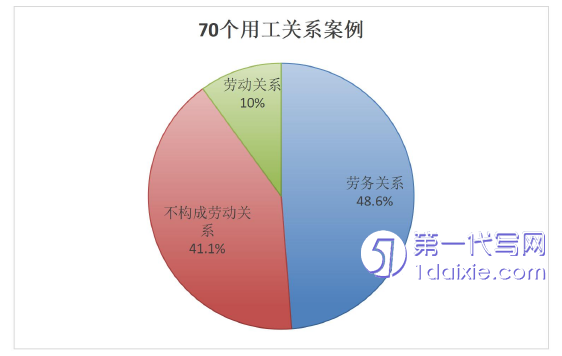

笔者针对争议焦点一“用工关系”的司法适用问题,进行了实证分析,选择2023.01.01—2023.12.31的相关案例进行整理与研究。通过学校提供账号的威科先行搜索引擎进行了初步的检索:以“超过60周岁”或“超过50周岁”或“超过55周岁”为关键词,搜索范围为全文;以“劳动关系”或“劳务关系”为关键词,搜索范围为“本院认为”;审判日期限定在2023.01.01-2023.12.31;案件类型为民事;案由为劳动争议、人事争议;文书类型为判决书,审判程序为一审、二审、再审;进行检索,显示相关案例141个,排除无关案例,剩余70个案例。

在这70个案例中,裁判结果可以分为三种:构成劳务关系、不构成劳动关系(法院只判定不构成劳动关系,没有对构成何种用工关系进行界定)、构成劳动关系,其中构成劳务关系的案例有34个,占比48.6%,不构成劳动关系的案例有29个,占比41.4%,构成劳动关系的案例有7个,占比10%。

第三章超龄就业者的工伤难以认定..........................22

第一节超龄就业者工伤认定问题的相关立法规定存在冲突........................22

第二节超龄就业者工伤认定问题的司法分歧.......................24

第四章超龄就业者的劳动基准难以保障........................30

第一节我国关于超龄就业者劳动基准保障的规定及立法进展....................30

第二节超龄就业者劳动基准司法保障不足.............................31

结语............................38

第四章超龄就业者的劳动基准难以保障

第一节我国关于超龄就业者劳动基准保障的规定及立法进展

我国目前虽然还没有形式意义上的劳动基准法,但实质意义上的劳动基准法从《劳动法》的有关规定到现在,在体系与内容上均得到了一定程度上的丰富。

1994年颁布的《劳动法》在其第四章至第七章中,阐述了劳动基准的相关问题,包括工作时间、休息休假、工资标准、劳动安全卫生条件,以及对女职工和未成年工的特别保护措施等原则性内容。为了确保这些原则性规定得以有效实施,制定了《国务院关于职工工作时间的规定》《最低工资规定》《工资支付暂行规定》等一系列具体法规。总体而言,各项法规与规章的内容相对有限,给了行政自由裁量很大的空间。2018年十三届全国人大常委会将基本劳动标准法列入第三类立法规划,2019年人社部在对十三届全国人大二次会议第8033号建议的答复中提到将“适时向立法机关提出尽快出台劳动基准法或修改完善劳动法等劳动保障法律法规的建议”,这给我国劳动基准法制度的完善提供了新契机。

为了积极响应加强新时代背景下的老龄工作,国务院于2021年11月发布了《关于加强新时代老龄工作的意见》,该意见强调要“激励老年人继续发挥积极作用”。2023年12月12日最高院发布了《最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律问题的解释(二)(征求意见稿)》,第六条对尚未享受基本养老保险待遇的超龄劳动者的劳动报酬、工作时间、休息休假、劳动保护、职业危害防护以及工伤保险待遇争议,规定参照适用劳动法律法规处理。2024年9月国务院发布的《国务院关于渐进式延迟法定退休年龄的办法》第六条第一款规定对全体超龄劳动者的劳动报酬、休息休假、劳动安全卫生、工伤保障等基本权益予以保障。总体来看,我国的劳动基准规范多数为行政法规和部门规章,规定分散且效力级别较低,没有形成统一的劳动基准法律体系,且部分条款的规定过于原则,缺乏可操作性。

结语

在老龄化社会背景下,超龄就业者的劳动权益保障已成为我国劳动法律体系亟待完善的重要议题。通过对我国超龄就业者的用工关系、工伤认定、劳动基准保障问题的深入分析,不难发现当前对于超龄就业者劳动权益保障的规定存在一系列的不足,这不仅制约了其劳动权益的实现,也不利于充分发挥老年人力资源优势。对此,应当明确以人身从属性标准给予超龄就业者劳动者主体资格,其与用人单位构成特殊劳动关系;在工伤救济问题上,应当将超龄就业者纳入工伤保险参保的主体范围内,给予超龄就业者工伤保险救济,将用人单位的用工风险向全社会分摊;明确超龄就业者享有相应的劳动基准保障,将倾斜保护力度控制在合理必要的范围内,给予用人单位税收优惠、专项财政补贴等政策支持,通过设立专项基金、提供职业培训、开发社区岗位以及推行“导师制”等措施,加强超龄就业者职业培训与技能提升,构建强包容性的劳动市场环境,促进老年人力资源的合理开发利用,为应对人口老龄化挑战提供制度保障。

在老龄化日趋严重的全球趋势下,我们必须明确的一点是,超龄者仅仅是对于超过法定退休年龄的人的笼统定义,并不意味着他们已经丧失劳动能力,只有国家和政府制定、出台相应政策,各企事业单位、社会团体协同配合,全社会共同努力,才能为超龄就业者织起保障网,筑牢防护墙。这不仅是为超龄就业者营造良好的劳动市场生态的必由之路,更是我们必须面对的时代课题。《中共中央、国务院关于加强新时代老龄工作的意见》提出,要“鼓励老年人继续发挥作用,把老有所为同老有所养结合起来,完善就业、志愿服务、社区治理等政策措施,充分发挥低龄老年人作用”,这为积极应对老龄化、加强超龄就业者劳动权益保障提供了政策指引。可以预见,超龄就业者劳动权益保障制度的健全将有助于改善超龄就业者的晚年生活,进而为我国缓解老龄化危机、实现经济高质量发展注入更为积极的力量。

参考文献(略)