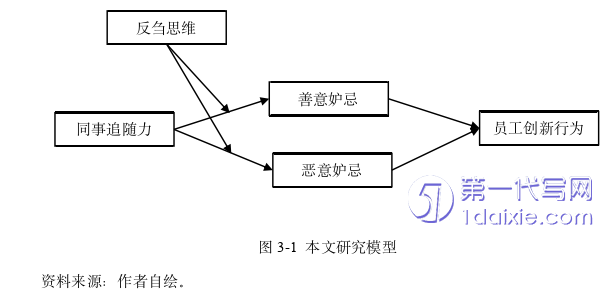

本文是一篇人力资源管理论文,本研究探讨了反刍思维与同事追随力的交互对员工善意妒忌和恶意妒忌的作用机制,并得出以下结论:反刍思维与同事追随力的交互会影响员工的善意妒忌和恶意妒忌。

第1章绪论

1.1研究背景

随着数字化和人工智能等技术的急速发展,企业面临的环境变得愈发复杂和不可预测。在面对快速变化的外界环境时,如何提升核心竞争力并保持稳定发展已经成为企业必须面对的现实问题。想要持续健康地生存下去,企业就必须打破“偏安一隅”的思维,走出自身舒适区,不断创新以提升自身竞争力。员工是企业发展的中坚力量,员工创新行为对于企业的生存和成功至关重要,是企业创新的前提和基础。因此从员工视角入手探究创新行为的前因成为学界的又一研究热点。

关于如何提升企业员工创新活力的问题,现有研究多以“自上而下”的视角展开,即通过组织和领导者对员工产生影响进而提升创新行为,如领导类型、组织因素和情境特征等。但随着产品和市场的多样化、新兴科技的发展与全球化竞争的加剧,组织发展愈发扁平化,员工在组织中的重要性也日渐凸显,员工与领导的互动频率增加,更有空间也更有动力去发挥主观能动性,人才越来越成为企业生存和发展的战略物资,在组织中的重要性也受到了重视。正如Alwazzan(2017)所说:“当人们讨论领导力时,他们也应该考虑追随者,因为如果追随者不跟随,领导力就不会发生”。越来越多学者意识到组织中领导者、追随者与组织情景的三元互动过程。员工与领导者存在着追随与被追随的关系,目前也有相当数量的研究围绕员工追随力展开。

1.2研究意义

1.2.1理论意义

第一,丰富追随力的研究视角,引入旁观者视角。以往关于追随力的研究不论是前因还是后果,均是基于追随者本人的视角,很少有研究以旁观者视角出发来探究追随力的后果。本文从第三者的视角出发,研究同事追随力影响员工的创新行为的复杂机制,在为追随力的相关研究提供新思路的同时丰富追随力的结果研究。

第二,揭示追随力对员工创新行为的“双刃剑”影响机制。以往研究定式地将追随力默认为一种良好特质,并认为而妒忌则是一种负面的心理状态,却忽略了追随力可能产生的负面影响和妒忌可能会产生的正面影响。本文打破这种默认假设,从同事追随力出发,将妒忌类型分为善意妒忌和恶意妒忌两种,意图探讨同事追随力会如何引起员工的善意或恶意妒忌,并最终对员工的创新行为产生何种差异化影响,不仅在概念上完善追随力和妒忌,而且深入挖掘追随力与员工创新行为之间的“双刃剑”机制。

第三,拓展同事追随力影响员工创新行为的边界条件。反刍思维作为一种心理学范畴的概念,过往研究多集中于心理学和教育学领域,而较少用于解释管理学领域的相关现象。本文将反刍思维作为调节变量,讨论在反刍思维的不同水平下,同事追随力会如何影响善意妒忌和恶意妒忌的产生,并对员工创新行为产生何种影响,同时进一步丰富反刍思维在管理学领域的研究。

第2章文献综述

2.1追随力相关研究

2.1.1追随力的概念与测量

(1)追随力的概念梳理国内外对于追随力的研究可知,学者们对于追随力研究的视角各有不同,也没有形成相对统一的定义,目前对于追随力的定义主要从行为视角、能力视角、关系视角、综合视角四个角度进行探讨。

行为视角(Chaleff,1995)认为追随力是下属在面对组织情景中展现出来的5种勇气,这些勇气是组织得以发展的最主要动力,其中,五类勇气主要包括挑战、担责、变革、服务以及离职五个维度。有学者自下而上进行定义,从员工行为视角将之定义为下属在追随上级过程中所表现出的行为,进一步的,该学者围绕此定义结合定性和定量的研究方法开发出适合中国情境的相关量表(周文杰等,2015)。

能力视角(Bjugtad et al.,2006)认为追随力是一种能力,是能够有效地完成领导分配的任务并实现组织利益最大化的能力。这种能力也被其他学者视作个体本身的一种基础特质,即追随特质(原涛和凌文辁,2010)。

关系视角则表示上下级的从属亲密关系能更好体现出追随力。有学者认为这种关系是单项的,其中,Kellerman(2008)认为这种关系是下属对上级行为的一种反应,而国内有学者则从领导者施加影响入手(华宁,2012),下属在接受到影响后,进一步协同完成共同目标,在此期间体现出他们的关系。此外,也有学者指出这种关系并非一方对另一方的单项影响,而是相互存在影响关系的(Crossman&Crossman,2011)。

2.2妒忌相关研究

2.2.1妒忌的概念与测量

(1)妒忌的概念

妒忌是一种混合着复杂情绪的情感体验,这种情感体验来源于个体与他人的比较,这种比较在社会比较理论中又被称作上行比较,当个体在这种上行比较中受挫时便会产生妒忌这一情绪。例如个体因他人享有自己无法享有的一些东西如财产、社会地位、能力等而产生的自卑、沮丧,甚至痛苦的消极情绪体验(Parrott&Smith,1993;吕逸婧和彭贺,2014)。有关其定义,目前学者从分类视角、特有视角和整体视角对妒忌进行了研究。

分类视角认为妒忌是上行比较之后个体因比较受挫而产生的一种复杂情绪,这种情绪并不能按照单一的反应形式来看待,即妒忌也存在两面性。针对这种两面性学者根据个体是否带有敌意将之区分为善意妒忌和恶意妒忌两种(Van deVen et al.,2009,2011)其中,善意妒忌是一种友好的妒忌情绪,这种情绪虽然是因比较后自身的感知不公而产生,但个体主观上并无恶意,愿意主动去改善这种情绪,更多的是一种对对比对象的“钦佩”,他们会将这种钦佩化作动力进而积极提升自己,进而追赶甚至超越被妒忌者(Tai et al.,2012)。相反,恶意妒忌则是含有敌意的恶意拉低和损害他人的消极情绪,敌意是恶意妒忌不可或缺的部分。拥有这种情绪的个体他们不会主观承认自身的不足,而是本着一种“拉低别人”的原则,使别人也处于和自身同一水平,以达到心理上的平衡(Van de Venet al.,2009)。

特有视角认为妒忌不存在积极影响,只有存在消极影响的带有敌意的才能够被称为妒忌(Parrott&Smith,1993;Smith&Kim,2007),其核心成分是自卑和痛苦,并会产生针对被妒忌者的破坏性行为,与分类视角下的恶意妒忌概念类似。

第3章 理论模型与研究假设 .................... 23

3.1 理论基础 ........................... 23

3.1.1 社会比较理论 ...................... 23

3.1.2 情感事件理论 ...................... 24

第4章 研究设计............... 31

4.1 问卷设计与变量测量 ........................... 31

4.1.1 同事追随力的测量 .............................. 31

4.1.2 善意妒忌和恶意妒忌的测量 .................. 31

第5章 数据分析与假设检验 ............... 37

5.1 描述性统计 .............................. 37

5.2 假设检验 ........................... 39

第5章数据分析与假设检验

5.1描述性统计

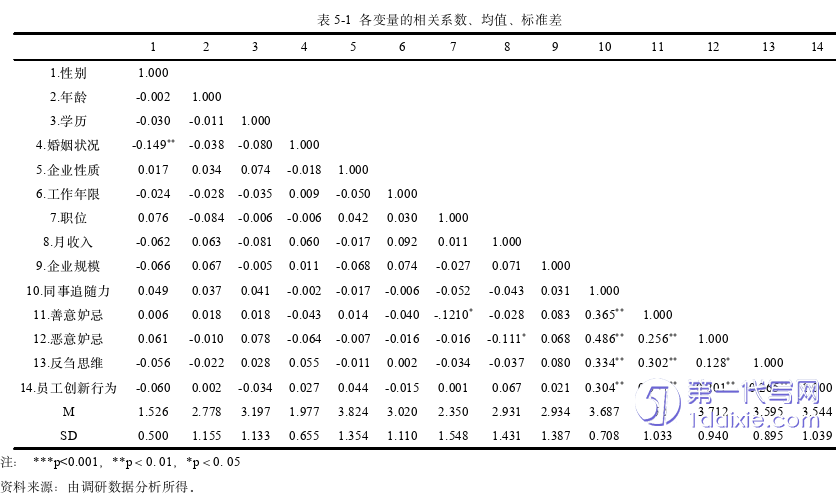

研究中使用的相关变量的相关系数、均值和标准差见下表5-1。由表格中结果可知,追随力与善意妒忌和恶意妒忌呈正相关(r=0.365,p<0.01;r=0.486,p<0.01);善意妒忌和恶意妒忌分别与员工创新行为呈正相关和负相关(r=0.337,p<0.01;r=-0.201,p<0.01)。这在一定程度上为文章的假设提供了支持。

第6章结论与展望

6.1研究结论

本研究从追随力的旁观者视角出发,结合当下组织发展扁平化的背景,探讨了旁观者对同事追随力的反应,在回顾相关研究成果的基础上,以社会比较理论和情感事件理论作为理论基础,构建了以同事追随力为自变量,善意妒忌和恶意妒忌为中介变量、员工创新行为作为结果变量的双路径理论模型,同时引入反刍思维作为相关边界条件,利用相关统计学方法和SPSS26.0等分析软件对研究中提出的假设进行检验,得到的研究结论如下:

6.1.1妒忌的中介作用的研究结论

根据社会比较理论,个体在进行上行社会比较后能够产生同化和对比两种效应。本文在此基础上探讨了普通员工与高追随力的同事比较产生的结果,发现员工有可能产生善意和恶意妒忌两种不同类型的妒忌。此外,根据情感事件理论证实了善意妒忌和恶意妒忌在同事追随力与员工创新行为之间的中介作用。所得结论如下:第一,善意妒忌中介了同事追随力与员工创新行为之间的积极作用。在与高追随力的同事进行上行比较后,产生同化效应的个体更容易产生善意妒忌,并将被妒忌者视为榜样,在工作领域投入更多的精力以追赶和靠近被妒忌者。而当个体高度集中于工作领域时,有利于员工创造性和发散性思维的培养,最后使员工创新行为增加。第二,恶意妒忌中介同事追随力和员工创新行为之间的消极作用。在与高追随力的同事进行上行比较后,产生对比效应的个体更容易产生恶意妒忌,并对被妒忌者产生敌意,个体会通过在工作中减少主动行为的方式以缓解消极情绪,工作积极性下降,不利于员工思维的活跃,最后导致员工创新行为的减少。

参考文献(略)