本文是一篇人力资源管理论文,本研究提出资质过剩感负向影响员工职业满意度,并进行了理论研究和实证分析,对调研数据的回归性分析后,得出回归系数,回归系数为负数,β=-0.217,p<0.01,验证了H1假设的成立,说明资质过剩感知可以显著负向影响员工的职业满意程度。

1绪论

1.1研究背景及意义

1.1.1研究背景

自1977年恢复高考以来,高等教育迅速普及并发展,使劳动力市场涌入越来越多的高学历人才。根据中国教育部网站及国家统计局的统计公报数据显示,仅2022年我国普通、职业本专科就招生1014.54万人,研究生招生124.25万人,同年高校毕业生达1053.5万人,其中研究生毕业人数为86.2万人,普通、职专本科毕业达967.3万人。从1999年起,不断扩大高校招生规模,我国培养的大学生数量与日俱增,致使大学生面临期望高、就业难等问题。

随着我国经济下行压力的凸显,就业形势的不乐观,致使劳动力市场供求关系发生变化,许多企业提高了人员招聘的门槛,劳动力市场竞争日益激烈。为了能获得就业岗位,人们不得不从事任职资格要求低于自己能力的职位,诸如大学毕业生专职从事外卖配送、送快递及网约车等工作的例子,让他们不可避免的产生“大材小用”、“怀才不遇”的感觉,由此产生资质过剩感现象。

迄今为止,现有研究较多关注于资质过剩感对员工当下具体行为的作用,例如离职行为、创新行为和工作退缩行为等,而较少的关注于其对员工职业态度的影响。由于组织边界逐渐变得模糊,使员工更容易在组织间流动,因此员工会更在意影响自身职业规划与发展的职业满意度。此时企业管理者若没有重视员工的资质过剩感知,就会容易出现人力资源的浪费,对于员工的职业成长也会产生较大的影响,阻碍组织的未来发展。

1.2研究内容

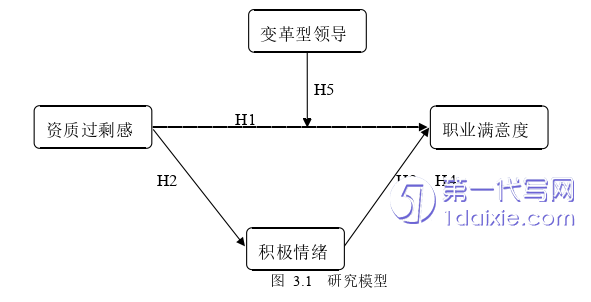

本文主要研究资质过剩感对职业满意度影响机制。首先,本文将个人—岗位匹配理论和情感事件理论作为本研究的理论基础,梳理和分析关于资质过剩感、积极情绪、职业满意度和变革型领导的相关文献资料,提出相应假设并构建模型;其次,采用目前常用的成熟量表来设计调查问卷,通过预调研以及验证分析,开展正式调研。通过问卷调查法发放问卷、回收问卷、收集数据、处理数据、录入数据,之后对数据进行实证分析检验,验证相关假设是否成立;根据验证结果引出研究结论和管理意义,并提出建设性的意见和想法。本研究共分为五章:

第一章,绪论。提出本文的研究资质过剩感变量的背景,论述此项研究的理论意义和实践意义,并确定研究的主要内容,预计试用何种工具和方法,并说出本研究与其他研究不同的创新点。

第二章,理论基础与文献综述。本文采用个人—岗位匹配理论和相对剥夺理论作为理论基础,对资质过剩感、积极情绪、职业满意度和变革型领导这四个研究变量的各项研究深度进行梳理,包括它们的概念、测量维度和研究成果,提出适用于本项研究的变量的概念和观点。

第三章,研究假设。通过探究资质过剩感、职业满意度、积极情绪和变革型领导这四个变量之间可能存在的关系,提出研究假设和理论模型。通过查阅文献,参考国内外成熟量表,确定资质过剩感、职业满意度、积极情绪和变革型领导这四个变量的初始测量问卷,在预测试的基础上完善问卷,形成最终问卷。

第四章,实证检验。调查文件采集回来的数据要进行转化,录入到分析软件中,并对数据进行处理、转化,再进行描述性分析和信效度分析,对各个变量的所有数据再进行统一归类,才能进行后续的相关性分析和回归分析。以此验证假设。

第五章,研究结论与管理意义。实证检验后的结果需要进一步的分析和讨论,从组织管理者或人力资源管理者的角度提出建设性的想法和意见,并总结本研究存在的不足和对未来的研究展望。

2理论基础与文献综述

2.1理论基础

2.1.1个人—岗位匹配理论

人−岗匹配(person-job fit)理论指出员工在职场中,发现自己岗位要求与自己的学历、技能、经验等综合素质之间相匹配的程度(Harari et al.,2017)[1]。企业的管理者在筛选、培训、考核员工的时候,要多站在员工的角度,考虑他们的能力与岗位要求的匹配程度。目前的研究中将人−岗匹配分为需要与能力、需求与供给两种匹配度。需求与能力的匹配度是指工作岗位所需要的能力与个人拥有的能力相匹配的程度;需求与供给的匹配度是指个人对工作目标的需求与达成这样的目标所需的能力之间的匹配程度。根据这项理论基础,可以看出资质过剩感就是个体对自己与工作存在不匹配的感知。一方面反映出,员工本身的能力与岗位要求的能力不匹配,感知能力高于工作需要;另一方面,拥有资质过剩感知的员工认为企业没有为其提供与其能力相对应的平台去发展,自己的付出没有得到相应的回报,则为需要与供给的不匹配。同时人-岗匹配理论认为,当个人的能力与岗位需要越相符,个人的行为和结果越积极,反之就会产生负面影响。因此,当员工产生资质过剩感的时候,就会产生不满意、愤怒、厌倦等消极情绪,影响工作的投入,进而出现反生产行为。

人-岗匹配理论包含了两个方面,首先是组织制度与流程中要规定出每个岗位的要求,协助员工去匹配从事该岗位的能力与技能,综合素质能够达到岗位要求。其次是员工在自己的岗位上能够发挥出所有潜能与才干,并通过工作的完成获得更多的满足感与成就感,这样员工能够更积极的去完成工作,获得良好的心理状态,从而影响自身的职业满意程度。

2.2文献综述

2.2.1资质过剩感

2.2.1.1资质过剩感的概念

资质过剩(Overqualification)的概念源自于未充分就业(Underemployment)相关研究,未充分就业是指质量相对低于某些标准的就业,并划分成五个维度:从事薪酬低于原岗位的工作、迫于经济压力不得不从事兼职或临时性的工作、拥有高于岗位要求的教育水平、具备高于岗位要求的技术经验、被迫从事非本专业的工作(Feldman D C,1996)[3]。其中,高于岗位要求的教育水平和技术经验符合资质过剩的概念。

资质过剩是指个人所从事的职位要求低于自己拥有的教育水平、积累的经验、获得的技能和能力其中的一项或多项。

资质过剩从感知主体的角度分为客观资质过剩和主观资质过剩。两者是有本质的区别,一个是有意识,一个是无意识。客观资质过剩(objective overqualification)是客观存在的现象,是由第三方通过客观的数据、指标等方面去考核和评估个体的资质水平是否超过了岗位需求。而主观资质过剩是一种主观感知,由个体自身评定,认为自己具有超过工作岗位需求的资质,也称为资质过剩感知(Perceived overqualification,POQ),客观资质过剩感会影响主观资质过剩的形成(付楚航,蔡杨,邓棉琳,2023)[4]。在现有的研究中,大多数学者选择探究主观资质过剩在组织行为学中的作用和影响。

3研究假设..........................16

3.1研究假设...................................16

3.1.1资质过剩感与员工职业满意度之间的关系.......................16

3.1.2资质过剩感与积极情绪之间的关系.............................16

4实证检验............................23

4.1数据收集及描述性统计分析.............................23

4.2信度和效度分析...................................25

5研究结论及管理建议............................39

5.1研究结论..................................39

5.1.1资质过剩感对职业满意度的影响机制........................39

5.1.2积极情绪的中介作用讨论...............................40

4实证检验

4.1数据收集及描述性统计分析

本研究的调查对象为各企事业单位各层级管理者和基层员工,为了获得有效的数据,在大连、北京、上海、黑龙江等多家企事业单位发放修改完善的正式的调查问卷。此次问卷发放采用线上平台(包括但不限于社交平台、互动广场、各大论坛等)和线下发放等多种渠道。回收回来的问卷对各题项填答的内容要做仔细筛选,将答题不规范、不合理的、有规律的、答题不完全的数据删除。此次研究一共回收了277份调查问卷,其中有效问卷265份,回收率超过95%。调查人员来自全国各个领域各个企事业单位,具有一定的代表性。

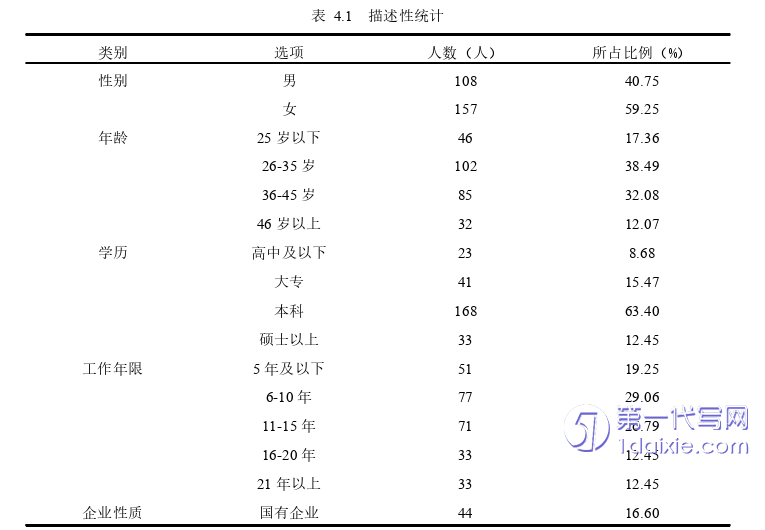

对收回的265份有效问卷进行描述性统计,对样本特性进行分析(详见表4.1)。

根据表4.1可以看出,性别结构上,男性人数108人,占比40.75%,女性人数157人,占比59.25%。在年龄结构上,统计数据中25岁以下的有46人,此年龄区间人数比例为17.36%;26岁至35岁的有102人,该此年龄区间人数比例为38.49%;36岁至45岁的有85人,此年龄区间人数比例为32.08%;46岁及以上的有32人,此年龄区间人数比例为12.07%。可以看出年龄在26岁至45岁人数最多。从学历结构可以看出,高中及以下学历人数为23人,该学历占比为8.68%;大专学历人数为41人,该学历占比为15.47%;本科学历人数为168人,该学历等级比例为63.40%;硕士及以上学历人数为33人,该学历等级比例为12.45%。可以了解到本科学历的样本数最多。

5研究结论及管理建议

5.1研究结论

5.1.1资质过剩感对职业满意度的影响机制

随着我国经济下行压力的凸显,就业形势的不乐观,致使劳动力市场供求关系发生变化,许多企业提高了人员招聘的门槛,劳动力市场竞争日益激烈。在梳理了各学者的研究文献后,本研究提出资质过剩感负向影响员工职业满意度,并进行了理论研究和实证分析,对调研数据的回归性分析后,得出回归系数,回归系数为负数,β=-0.217,p<0.01,验证了H1假设的成立,说明资质过剩感知可以显著负向影响员工的职业满意程度。在现如今劳动市场的竞争中,人们为了获得更多的工作机会,不得不降低自身的需求,进而造成能力与岗位需求不匹配的现象。随着此现象出现的频率增多,引起了学者们的广泛关注,更多的研究重点都是研究出现资质过剩后导致的负面结果,包括个人的消极态度、反生产行为,以及对组织发展的负面影响等。在研究资质过剩感的过程中发现,出现这一感知的员工会产生挫败、失望等消极情绪,减少其对工作的投入热情,阻碍自身的发展和获得相应的职业成就,对追求目标的欲望同样也会减弱,因此对职业探索、发展的满意程度就会相应降低。

从人-岗匹配理论角度来看,人们获得更多的知识、更多的技能、更多的经验是想要追求更高的的职业未来、职业期望和职业成就。个人资质与岗位需求不匹配的情况,一方面会使员工感到目前的工作乏味、缺少挑战性,对工作缺少积极、愉悦的情绪,由此无法满足对职业成功的精神追求,进而产生较低的职业满意度。另一方面,当员工受到良好的高等教育、拥有熟练的高技能水平、在工作中积累了一定的经验时,就会期待能从事更高层次、环境更优越、待遇更丰厚的职位与工作。而期望落空或者在工作中自己的潜能没有发挥出来时,就会有失望、挫败的消极想法,拉开了与自己职业目标的差距,降低了职业满意度。也就是说感知到资质过剩的员工没有获得自己预期的工作和成就时,就会生出不满、消极想法,产生不满足的情绪。

参考文献(略)