本文是一篇环艺毕业论文,本文章研究探讨了幼儿园空间环境设计,以可供性为理念,旨在通过空间设计,深入分析可供性理念的应用,探讨如何促进幼儿认知、社交、情感、生理等方面的发展,并对可供性理念的应用进行了深入的分析。

第一章国内外幼儿园建筑环境空间发展与问题研究现状

第一节国外幼儿园建筑环境空间发展概况

国外幼儿园建筑设计的发展与幼儿教育理念的演进紧密相连。当代国外幼儿园建筑设计的转型映射了幼儿教育理念的演进轨迹。以北欧、日本及美国为代表的前沿实践表明,其设计范式已超越基础功能需求,转向教育理念的空间转译。通过整合发展心理学、环境行为学等跨学科视角,这些建筑空间不仅成为支持儿童认知与社交发展的载体,更构建了教育创新的物质基础。最近几年来看,在学前教育深入研究时,国外学者和实践者开始在幼儿园建筑设计领域引入更多的心理学、社会学和设计学理论,为优化环境功能和教育效果提供了新的思路。

北欧幼儿园建筑设计研究从环境行为学角度揭示了空间与儿童发展的互动机制。瑞典学者(Lerstrup&Bosch,2017)验证了物理环境参数(采光、空间组织)对儿童行为指标的直接影响。芬兰研究(Refshauge.et.al.,2016)进一步提出'教育空间生态模型',阐明自然元素与弹性空间如何系统性地支持儿童发展。这些研究不仅验证了'环境作为第三教育者'的假说,更构建了教育环境设计的理论框架。

日本幼儿园建筑学研究揭示了空间环境与儿童发展的新关系。Sugawara(2019)“自由流动空间”理论通过打破室内外的“墙壁”让幼儿自由探索,在众多日本幼儿园中践行,已有大量的研究证明,通过设计低窗台面、攀爬墙面、符合人体尺寸的家具等,可以为环境注入教育价值,让物理空间变成促进认知发展的“活性环境”。

第二节我国幼儿园建筑环境空间发展概况

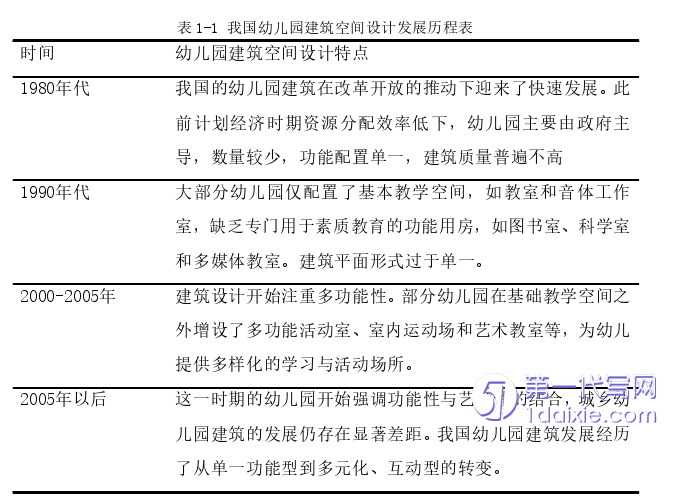

我国幼儿园建筑的发展历程与社会经济体制的变化、教育理念的演进紧密相关。从20世纪80年代到现今,我国幼儿园建筑经历了从功能单一、以满足基础需求为主的初级阶段,逐步向多样化、功能性与教育性兼备的高级阶段迈进。尤其是在城市化进程加速、社会对学前教育重视程度提升的背景下,幼儿园建筑设计的形式、功能及质量都发生了深刻变化。然而,不同地区之间的发展水平仍存在明显差距,城乡间、区域间的不平衡依然是我国幼儿园建筑发展的突出问题。

一、1980年代幼儿园建筑的发展

二十世纪八十年代,我国的幼儿园建筑在改革开放的推动下迎来了快速发展。此前计划经济时期资源分配效率低下,幼儿园主要由政府主导,数量较少,功能配置单一,建筑质量普遍不高。1978年实行改革开放政策后,市场经济逐步取代计划经济,大批国营机构转型为企业化管理模式。在这一背景下,为满足企业员工子女的学前教育需求,机关、厂矿企业纷纷兴建幼儿园,这些幼儿园成为80年代幼儿教育的主要载体(罗吉、张静,2024)。

从建筑特点上看,这一时期的幼儿园以功能性为主,建筑设计较为单一,通常只设置基础教室和室外活动场地,设施配置、空间设计对幼儿行为特点、教育目标等方面缺乏深入的重视。这一时期的建筑更注重实用性,而非审美和教育,这种设计局限性也为后续幼儿园建筑的发展留下了提升的余地。

第二章基于可供性理念的幼儿园环境设计

第一节与幼儿行为相关的几个概念

一、儿童行为心理学

行为心理学起源于二十世纪的美国,它把认知因素和意向因素两大因素进行分解重构,用新的理念和逻辑把传统心理学进行了梳理。儿童行为心理学是在行为心理学的基础上发展起来的。

对儿童的行为和心理的产生和发展进行研究的学科就是普遍意义上的儿童心理学。因为儿童这一特殊群体的阶段性特征明显,对儿童的行为心理分析则要建立在对儿童进行群体划分的基础上。儿童行为心理学可以帮助人们认识到儿童在生活中的行为逻辑。

儿童在不同环境下发生的变化、儿童在成长阶段中的普遍规律、儿童心理变化的影响因素、儿童特异性表现出现的条件等。儿童行为心理学可以通过行为来分析心理,再根据儿童的心理需求设计更符合其意愿的活动场所。

二、皮亚杰认知发展理论

瑞士心理学家、教育学家让·皮亚杰首次提出“发生认识论”的观点。他认为,儿童通过与物体之间的相互作用,并且在与其他人相互交往的过程中认知学习。皮亚杰认为动作是联系主客体之间的桥梁,强调活动的重要性,学习来源于动作而不是物体。儿童认知结构完善的过程,就是儿童智力发展的过程。

第二节可供性理念应用于幼儿园建筑环境设计的理论基础

一、可供性理念的发展历程

1.可供性理念的萌芽

可供性(Affordance)这一概念最早由生态心理学家詹姆斯·吉布森(JamesJ.Gibson)于20世纪70年代提出,他在《The Ecological Approach to VisualPerception》(1979)中对这一理论进行了深入阐释。吉布森认为,“Affordance”打破了传统的主体与客体“二分法”,用于描述“动物与环境之间可直接感知的行为关系”。这一理论强调,环境中的特性能够提供潜在的行为可能性,例如一棵树可以提供攀爬的可能性,水池可以提供戏水的可能性。这种直接知觉关系,为研究环境设计中的可供性奠定了基础。吉布森派学者随后对“Affordance”在心理学、哲学和科学领域的讨论进行了进一步拓展(戴明丽,2024)。

2.可供性理念的发展

可供性理念在1980年代与设计学交汇,认知心理学家唐纳德·诺曼(DonaldA.Norman)在《The Design of Everyday Things》(1988)中首次将“Affordance”引入产品设计领域。他认为“功能可见性”是好的设计的重要特征,即产品或环境的特定功能应该通过其物理特性表现出来。例如,门把手具有的拉门或推门的功能,通过门把手的形状就可以暗示出来。诺曼的探索将可供性同用户的能力和经验联系起来,使之成为设计领域广泛使用的一个概念(惠金娇,2023)。

第三章 基于可供性理念的幼儿园空间设计实例分析 ........................ 31

第一节 四叶苜蓿幼儿园 ............................. 31

一、 四叶苜蓿幼儿园背景与概述 ............................ 31

二、 室内空间设计 .......................... 36

第四章 基于可供性理念的幼儿园空间设计策略 ................................ 54

第一节 可供性理念下幼儿园环境空间设计基本原则 ..................... 54

第二节 可供性理念下幼儿园室内空间设计策略 ............................. 54

第五章 基于可供性理念下的幼儿园空间设计实践 ............................ 70

第一节 项目背景 .................................. 70

第二节 项目分析 ................................. 71

第五章基于可供性理念下的幼儿园空间设计实践

第一节项目背景

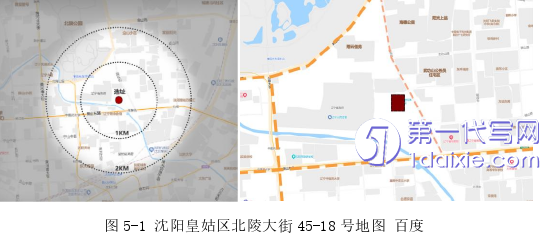

沈阳,辽宁省省会、东北亚国际化中心城市、国家历史文化名城、国际性综合交通枢纽城市,素有“一朝发祥地、两代帝王都”之称。沈阳核心功能定位是全国先进制造业基地、东北现代服务业中心、区域性科技创新高地。本次项目位于沈阳皇姑区北陵大街45-18号,占地面积1.2万平方米,南临陵东街,北临泰山路,临近一号线,周边交通便利,整体位置比较优越,占地优势。

辽宁省人民政府机关幼儿园是位于沈阳市的普惠制公办五星级幼儿园,占地面积6000平方米,拥有良好的幼儿生活、游戏和学习环境,全园共有16个教学班,在园幼儿500余名,教职工88人,幼儿教师均为学前教育专业大专以上学历。

这所幼儿园依山傍水,远离城市喧嚣,至今已有76年的历史。在风雨中坚守,在风雨中成长,这里陪伴了一代又一代孩子,近两万孩子在这里受到了启蒙。走着成长的道路。

结论与展望

本文章研究探讨了幼儿园空间环境设计,以可供性为理念,旨在通过空间设计,深入分析可供性理念的应用,探讨如何促进幼儿认知、社交、情感、生理等方面的发展,并对可供性理念的应用进行了深入的分析。通过对国内外幼儿园建筑现状及问题的分析,以及结合四叶苜蓿幼儿园、嘉定新城幼儿园两个案例的实地考察,总结出当前幼儿园空间设计方面的优势与不足,并提出了可行的改进策略,在设计上,我们将会有针对性地提出一些具体的建议。

首先,有学者提出:随着观念的革新,幼儿园空间环境设计也在逐渐从功能主义的空间模式向互动性与创造性转换。“可供性”作为一种更人性化的设计理念,为幼儿园建筑注入了新的设计思路。具体到室内空间,通过室内流线、功能分区以及色彩、材质的运用等手段,充分调动幼儿的认知与感官,促进幼儿独立性与社会性的培养;在室外空间中,结合活动区、自然探索区与安全区的设计,为幼儿提供了丰富的活动场所,也在一定程度上引导了幼儿的身体运动与自然探索的同步发展。

其次,文中列举的四叶苜蓿幼儿园和嘉定新城幼儿园的实例,也进一步佐证了“可供性”在幼儿园空间设计中的适用性和有效性。四叶苜蓿幼儿园通过模块化的设计、开放性的空间和材料的环保性,打造幼儿的探索和交往空间;嘉定新城幼儿园则在室内外空间的流程设计和功能分类上加以考量,促进儿童参与性和创造能力的发挥。这两个优秀的例子揭示了空间设计对幼儿行为的引导作用,也期待幼儿园空间设计实践探索的深入推进。

参考文献(略)