本文是一篇环艺毕业论文,本文针对生活圈环境的规划和建设,其可以通过增强居民健康信念、提升行为意图来等方式主动干预居民的健康行为。对此本研究提出以下几点优化建议,包括基本原则、优化模式、社区生活圈环境品质提升、设施配置优化等。

第一章绪论

1.1研究背景

1.1.1发展诉求:新时代健康强国战略对公众健康设立新目标

习近平总书记指出,健康是促进人的全面发展的必然要求。党的十八大以来,我国的健康事业发展取得了显著进步,医疗卫生服务水平大幅提高,居民主要健康指标总体优于中高收入国家平均水平。但同时,伴随社会建设水平的提高和城市化进程的加剧,出现的城市扩张规模迅速增大、生态环境变化、空间秩序混乱等现象,衍生出运动量减少、不健康饮食等危害健康的行为,对公众健康造成威胁。加快提高群众的环境和健康意识的形成,推动群众积极践行绿色健康生活方式,势在必行。

2016年10月中共中央、国务院印发并实施的《“健康中国2030”规划纲要》指出健康是促进人类健康发展的必要条件[1]。2019年7月,发布的《健康中国行动(2019-2030年)》[2],以促进健康为核心内容,提出参与健康行动的基本路径,鼓励开展全民健身行动、心理健康促进行动、健康环境促进行动等十五个行动提高全民健康生活水平、促进健康生活方式。2020年7月,生态环境部印发《中国公民生态环境与健康素养(公告2020年第36号)》[3],明确了公民生态环境和健康素养的30项重要内容,进一步强调良好生态环境与健康行为习惯的重要性。促进公众积极践行健康行为是国家政策方针的关注焦点。444444

1.2研究意义

1.2.1理论意义

(1)初步构建生活圈环境影响健康行为路径的概念框架

提高公众基础健康素养,增强公众健康行为是21世纪最重要的我国落实健康战略目标之一,也是全世界国家关注的焦点问题。生活圈是人群日常生活中接触频率最高的空间环境,针对居民生活圈环境进行的健康行为促进导向优化,可以创造出同时适用于大多数城市公共空间的发展规律。通过构建和检验健康行为促进型生活圈环境影响模型,并提出有针对性的城市生活圈环境优化建议,能够加强邻里活动空间与居民健康需求之间的联系,促进公众健康行为,进而提高健康水平。同时,为响应健康强国战略、实施公园城市建设和健康环境规划提供了实证依据,为提出生活圈环境干预健康行为策略提供理论参考。

(2)丰富健康行为形成机制的研究视角

空间物质环境影响人群行为一直是城乡规划学科领域研究的重要命题。健康行为指人群为了提高自身健康水平而开展的一系列活动和行为方式,如健康饮食、体力锻炼等,可能会受自身行为能力限制,和健康信念、环境感知等的影响。然而,环境、认知和行为三者之间的相互影响及作用机制十分复杂,健康行为影响因素的研究覆盖维度尚不全面。为此,本研究通过对居民健康行为的客观环境特征影响因素的深度解析,结合机器学习、路经模型检验等方法,探究生活圈环境特征影响健康行为的作用路径与影响机制。该研究有助于理解“空间-认知-行为”之间的互动关系,丰富和发展空间规划和环境设计层面的健康行为干预的理论研究,具有一定的学术价值。

第二章理论基础与文献综述

2.1.1健康信念模式

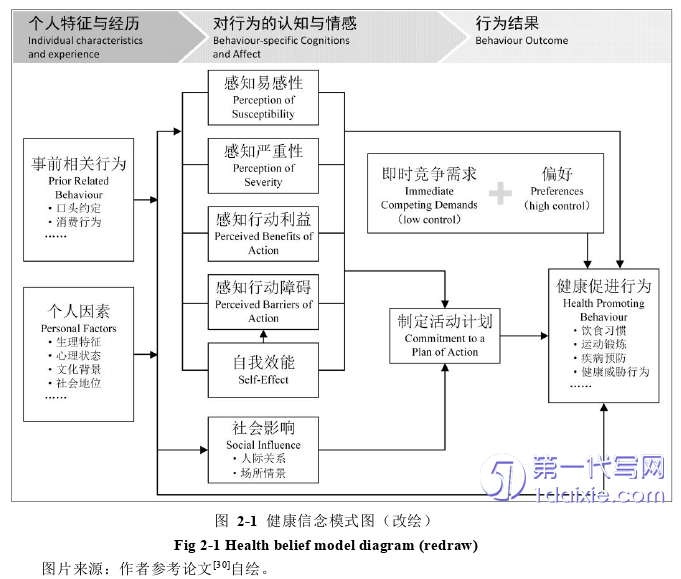

健康信念模式(Health Belief Model,HBM)是以社会心理学为基础进行健康行为干预的一种理论[22],由美国心理学家Hochbaum首次提出[27],后由Becker和Maiman修订完善[28],是最早用于解释健康行为决策的理论模型,在各种健康行为相关研究中表现出强有力的地位。健康信念模式提出,健康行为受到感知易感性、感知严重性、感知行动利益、感知行动障碍、社会影响和自我效能6个因素的影响[29],这种影响在社会人口学特征(包括年龄、性别、受教育程度、社会经济地位等)上表现出一定的差异性(如图2-1)。

在健康研究领域,对于各类健康行为的解释和影响因素分析,健康信念模式的应用非常频繁。在近3年的研究中,健康信念模式对于解释新冠肺炎信息规避行为[31]、社区健康管理利用行为[32]、自我防护行为[33]等仍有所运用。同时,健康信念模式在健康教育[34]、护理管理[35]、改善患者焦虑状态[36]等方面进行应用实践。此外,健康行为的促进与干预研究也是健康信念模式相关研究中的热点话题。但是,也有学者指出,在健康信念模式中没有纳入社会环境因素,对于健康行为促进的理论构建还不够完善[37]。本研究考虑生活圈环境因素在健康行为干预路径中的影响,也是对健康信念模式的一种思维扩展。44

2.2健康行为研究进展

2.2.1健康行为内容的相关讨论

健康行为的概念在不同的学科领域有不一样的解释,但对其内涵的基本共识主要有2点:①行为必须是个体的某个既得行为;②行为必须对自身健康有积极效益。广义的健康行为涵盖了生理、心理、社会等多方面的行为类型。因此,以健康行为内容为对象的相关研究范畴较广。在城乡规划与设计领域内,讨论度较高的健康行为主要是体力活动和步行行为。

体力活动是健康行为中表现最明显的类型。在相关研究中,其作为自变量指标,体力活动被证实与睡眠质量[51]、营养状况[52]、疾病预防[53]等其他健康行为之间存在一定的关系。作为因变量指标,体力活动又受到开放空间设计[54]、绿色空间品质[55]、土地开发强度[56]等物质环境条件的影响。但在大多是健康研究中,体力活动往往作为建成环境影响健康的中介。此外,对于体力活动的测量主要分为主观和客观2种方式。主观测量包括问卷和访谈等,常用问卷为国际体力活动量表(International Physical Activity Questionnaire,IPAQ);客观测量主要包括双水标法、心率测量、GPS路径跟踪等[57]。随着科技的发展,在未来的研究中体力活动的客观测量精度也会更高。

针对步行行为研究,以讨论场景中的人群步行行为类型[58]、社区建成环境对步行行为的影响机制[59],包括街道环境[60]、微观环境设计[61]与服务设施[62]等。步行行为决策模拟与形成路径预测是建成环境影响步行行为研究的前沿话题[63]。由于步行是老年群体中最常见的出行方式和户外社交途径[64],对老年人健康和寿命的重要有重要影响[65]。因此,近些年的相关研究中,步行行为发生对象多为老年人。步行行为的测量方式与体力活动类似,常用方法包括步行行为调查量表(Walking Behavior Questionnaire,WBQ)[66]与统计步行频率和时长等。

第三章 假设模型与实验设计 ............................... 22

3.1 研究假设 ....................................... 22

3.1.1 生活圈环境特征与健康行为、健康信念、行为意图 .......... 22

3.1.2 行为意图、健康信念与健康行为 ............... 23

第四章 数据采集与基础分析 ............................ 37

4.1 研究区域概况 ..................................... 37

4.2 主观问卷数据采集与基础分析 ........................... 38

第五章 模型检验与结果分析 ......................... 48

5.1 研究模型检验 .............................. 48

5.1.1 多重共线性检验 ................................... 48

5.1.2 直接效应检验 ................................. 48

第五章模型检验与结果分析

5.1研究模型检验

研究采用PLS-SEM算法计算结构模型中各假设路径的标准化系数;利用Bootstrapping算法,对原始样本进行样本容量为5000次的重复抽样,并根据运算结果判断路径系数的显著性水平。其中,T检验被用来反映路径系数的显著性,当|T|≥2.58时,p<0.001,表示该路径在99%的置信区间水平上是显著的;当1.96≤|T|<2.58时,p<0.01,表明该路径在95%置信区间水平上显著;当1.64≤|T|<1.96时,p<0.05,该路径在90%置信区间水平上显著。

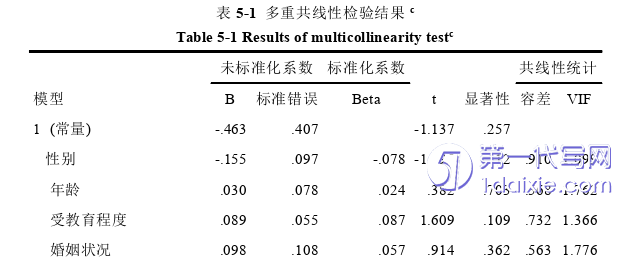

5.1.1多重共线性检验

为避免出现严重共线性问题导致研究模型估计失真或难以估计准确,本研究通过SPSS 27.0对结构模型共线性进行检验,结果如表5-1所示,各变量的容忍度(Tolerance,TOL)均大于0.1,方差膨胀因子(Variance inflation factor,VIF)值均小于5[147],表明结构模型中变量的共线性问题不严重,结构模型检验过程中共线性问题可以忽略。

第七章研究总结

7.1社区生活圈环境建设干预健康行为的优化建议

社区生活圈环境是人为规划设计的空间环境,能够通过建设改造等方式构建出有助于促进居民开展健康行为的实体空间。基于前述研究结论,针对生活圈环境的规划和建设,其可以通过增强居民健康信念、提升行为意图来等方式主动干预居民的健康行为。对此本研究提出以下几点优化建议,包括基本原则、优化模式、社区生活圈环境品质提升、设施配置优化等。

7.1.1基本原则

(1)以需求为导向

一个能促进人群健康行为发生的社区生活圈环境必然是能够满足人群完成健康行为的基本需求的。因此,对促进人群主动式健康行为的社区生活圈环境建设优化,首要原则是以人群健康行为需求为导向匹配相应的环境特征要素,实现各类设施的供需平衡。以需求为导向,就是要坚持以人为本的理念。需要聚焦不同人群的健康行为差异化需求,匹配适宜的服务设施,针对性地改善社区生活圈环境,保障社区生活圈满足人群健康生活基本需求。

(2)统筹协调配置

研究发现,干预人群健康行为的社区生活圈环境因素涵盖多个维度,需要在优化建设中全面统筹、协调发展。一方面,要充分考虑自然环境与社会环境的交互影响;另一方面,还要配置完善的基础设施和公共服务。同时,还要建立起长效的管理机制,来保证社区生活圈的可持续健康发展。在打造健康行为促进型的社区生活圈建设中,要坚持大局观,保证生活圈的基本功能;也要坚持系统性,将多维度、多层次的生活圈联系起来,打造健康城市的生活圈网络。

参考文献(略)