本文是一篇环艺毕业论文,本研究以深圳观澜古墟为例,探讨文化基因视域下客家历史街区的公共空间更新—活化过程,在文化基因理论的指引下,采用“显性基因物质解码—隐性基因抽象转译”的二元论分析框架,以文献分析与理论框架构建、现场调研、问卷调查与访谈与对比分析法四种方法介入,揭示客家防御型聚落和宗族伦理空间对街区肌理的深层塑造机制。

第一章相关基础研究

第一节文化基因理论

一、文化基因理论的起源与发展

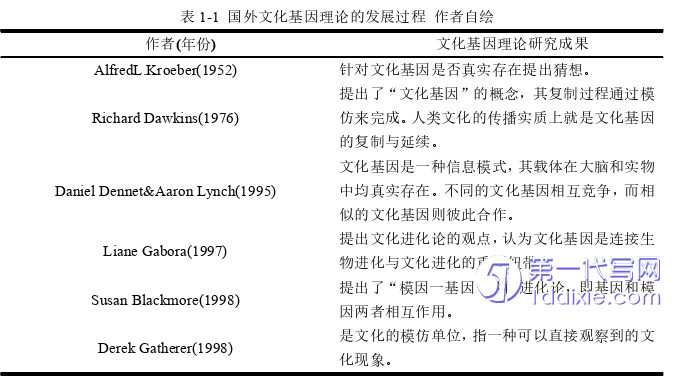

“文化基因”这一概念由英国著名生物学家和动物行为学家理查德·道金斯在其著作《自私的基因》中首次提出。与英文单词gene相类比创造了meme一词,定义为“文化传播和模仿的基本单位”,用以阐述人类文化的传播规律。道金斯认为,文化基因是人们的思想、习俗、语言和行为等在日常交流与传递中,所经历的一种类似于生物进化中遗传基因复制的过程。[13]这一概念的提出,引起了大批学者关注,很快形成了围绕“模因论”研究热潮。为推进后续文化基因的持续研究奠定了基础,某种程度上也意味着文化基因作为文化传承与发扬的一个基本因子,其主要是通过复制、模仿的方式而得以传承,而非生物进化中直接的遗传。(表1-1)

第二节文化基因在历史街区营造的传承路径

历史街区可以在某种程度上体现出所属城市的历史文化及经济发展的缩影。历史街区是由街道所在区域、街道空间、节点广场、建筑、景观小品等,按一定的比例和规划组成的。这些街区的组成元素之间相互作用。只有充分考虑历史街区各组成元素之间的相互关系,平衡不同元素间的差异,并结合地域文化和当地民俗习惯,才能使历史街区的设计真正展现出应有的历史传承与街区活力。文化基因在历史街区风貌营造中的传承主要在空间营造、建筑风貌营造、景观环境营造三个关键环节,通过街区“显性”和“隐性”文化基因的路径进行传承。

一、文化基因传承路径的关键环节

(一)场所空间营造

空间营造是影响人们对街道的空间感受、建筑环境以及游览体验等关键因素。良好的街区空间氛围能够让购物者在精神上感受到放松、亲切与享受。在历史街区的空间形态的营造中,应结合属地城市的历史文脉传承,对城市地域文化因素进行深入挖掘和重建,形成一种适应历史街区发展的积极空间结构体现出空间形态要素的多样性,包括环境因素、建筑距离、干扰物、建筑小品等物理空间形态。

历史街区的空间营造在其肌理上尤其重要,包括街道宽度、街道长度、空间节点、建筑等多方面,空间肌理体现街道的整体空间结构;节点肌理是街区活动聚集分析的核心要素;建筑肌理则直观展现出街区风貌的特征。在进行街区空间营造与设计时,通过对周边城区的道路、节点、建筑群进行图底关系分析,研判历史街区的空间结构与空间形态,在充分尊重原有城市形态的基础上对街道空间进行延伸,并打造开放节点空间。

第二章观澜古墟客家文化基因的提取

第一节观澜古墟发展脉络

观澜古墟的起源与建制时间存在争议。清初“迁海复界”政策实施后,大量客家人迁入观澜河畔拓荒垦殖,逐渐形成以观澜古寺为中心的聚落。彼时村民赶集需远赴永丰墟、清湖墟,直至清乾隆年间,新安与东莞两县乡民因地利之便,共同集资建墟,以农历一、四、七为墟日,贸易从清晨持续至深夜,甚至通宵达旦。初始仅有单街交易农具、粮油等生活物资,此为观澜墟商贸活动之始。

“观澜”作为地名首见于嘉庆《新安县志》,隶属宝安官富司,但此时县志中尚未出现“观澜墟”记载。1866年《新安县全图》标注的“杆澜墟”位于东莞与新安交界处,据地理方位及周边村落分布考证,实为今日观澜古墟。[50]因地处两县边缘且行政归属屡变,早期官方文献对其记载甚少,直至清末才渐明晰。(附图2-1)

第二节文化基因的提取方法

文化基因可分为物质基因和非物质基因,从人的视觉感官来分,也可分为“显性”基因和“隐形”基因。在城市文化上,其活力和凝聚力得益于城市居民的加入和参与,人与城市发展的逻辑关联越多元,文化基因形象就会越细腻和多样。居民的生活习性、宗教信仰、思想理念、意识形成,促进了文化基因的形成,其个性和特征也更加鲜明。人们在语言、文字、饮食、民俗等方面都有着独特的殊异性,而建筑作为物质空间中的承载实体,其在文化展示方面的功能具有较高的重要性。

一、地域文化基因要素提取

在地域文化基因要素的提取中,首先要厘清当地的文化内涵与演进方向,通过深入挖掘与分析地域文化基因内涵并进行提炼萃取,归纳出地域文化基因特点,更好地将这些文化基因转化为城市发展规划与建筑设计的可用要素。

对地域文脉要素的提取,应注重归纳具有广泛代表价值的元素,探寻具有独特意义的文化特点,并深入挖掘其内涵。首先,通过对文化因素本身的研究,每个文化基因都有其独特的外观和深刻的文化内涵。[53]基于对文化基因原始意义的尊重,可以从中提取最具代表性的一面。其次,人们对建筑有一定的了解,要根据人们的审美需要和审美标准来获取文化基因。第三,在提取地域文化基因时,所得到的文化基因不仅具有审美意义,而且必须考虑个人与群体之间关系,以使其具有独立反映地域文化信息的能力。成为具有完整地域文化基因体系的个体。最后,得到的文化基因也符合时代发展的要求,便于更能客观合理地提取出保存在地域文化中、适应时代发展的文化基因。

第三章 观澜古墟现状与问题分析 ................. 46

第一节 观澜古墟的现状分析 ................................ 46

一、 空间形态与功能分布现状 .......................... 46

二、 建筑保存现状 ........................... 46

第四章 文化基因视角下的观澜古墟公共空间设计策略 .................... 59

第一节 文化基因传承的总体原则 ......................... 59

一、 多元化原则 ................................... 59

二、 适宜性原则 ........................................ 59

第五章 文化基因理论下的观澜古墟公共空间更新设计方案 ............ 64

第一节 观澜古墟公共空间更新设计范围 ....................... 64

第二节 总体设计理念与目标 ......................... 65

第三节 空间布局与功能规划 ........................... 66

第五章文化基因理论下的观澜古墟公共空间更新设计方案

第一节观澜古墟公共空间更新设计范围

观澜古墟位于龙华区观澜办事处新澜社区,西临观澜河。(附图5-1)公共空间更新范围以现存历史街巷肌理为核心,北至东门街古榕树广场,南抵观澜河滨水码头遗址,西起碉楼群防御节点,东达王氏宗祠礼制轴线,总面积约4.7公顷。设计以“一轴四巷”传统格局为基础,重点修复观澜大街主轴线、卖布街商脉走廊及宗祠-碉楼文化节点,通过空间织补与功能活化,重构客家聚落的“防御-商贸-宗族”三位一体空间逻辑。结合“穿廊引院”的设计理念,旨在通过廊道与院落的有机串联,打造兼具文化传承与现代生活活力的历史街区公共空间。(附图5-2)

结论

文章用客家文化作为设计线索,探索历史文化街区设计的文脉转换与重构逻辑,在观澜古墟案例研究中解读客家文化在形态、功能和使用精神中演绎的深层逻辑,提出以客家文化的植入为准则,挖掘其独特基因,从迁徙史中寻找智慧,从宗族社会中寻找记忆,以建筑形式、空间肌理、符号样态等作为设计语言。

在整体街区空间组织中,客家文化的防御性逻辑与聚落性的解读被抽象为“核心-边界-渗透”的层级,继承传统聚落封闭、内向的属性的同时也利用街巷的肌理编织与连接,为功能注入当代的柔软性。转译不是直白地“复刻”,而是尽可能地利用材料工艺的在地性表现(夯土墙体的活化再生)与装饰符号的转喻性表达(客家纹样的形式化提炼)等途径,以保留历史文化原真性的同时回应现代形式语言的要求。文化性的延续在于“场所记忆”的保持,在整体的设计中,于传统街道空间保留其比例与尺度、于仪式空间的公共性重建与更新,使客家文化的精神载体复活。

研究为历史文化街区的保护与更替提供了思路,即从对街区“立面”的修缮与维护转变为探索文化逻辑与街区动能的更新与发展。客家“随遇适应”的文化属性可作为街区设计新的策略构想。在高速发展的今天,历史街区的存在价值不仅作为实体空间承载着文化意义,同时通过演绎空间的持续更新,激发人们对城市历史文化的记忆和认同,成为历史与未来紧密联系的动态媒介。这一发现对类似街区的文化建构与地域更新有着参考价值。这也为实现传统民居的当代“在地更新”提供了范式。

参考文献(略)