本文是一篇环艺毕业论文,本文以无障碍环境相关理论研究为基础、以无障碍需求人群的行为特征和需求为立足点,基于AHP法构建城市公园无障碍环境评价体系,并以郑州市主城区内五个具有代表性的城市公园为研究对象,通过模糊综合评价和文本分析法评价得到了游客对于城市公园无障碍环境的满意度评价,通过实地调研总结分析五个公园无障碍环境存在的具体问题,以此为基础提出城市公园无障碍环境设计的策略,并结合设计实践。

1 绪论

1.1 研究背景

1.1.1 无障碍环境建设发展的契机

随着人们生活水平的不断提高,人们越来越关注空间环境所提供的舒适性和生活品质,这使得人们对其周边环境的体验变得更为丰富。全球对于无障碍设计的关注已由表象上升到实际内涵,乃至它直接关系着国家的城市形象与国际形象[1]。2022年冬季奥运会第一次在中国举行,北京冬奥会和冬残奥会是我国十年来举办最高级别的比赛[2]。冬残奧会的成功举办有力推进了我国无障碍环境的高质量发展。我国已逐渐向“无障碍环境建设”过渡,人们的需求也从是否有无障碍环境的建设逐渐转变为无障碍环境是否舒适,城市无障碍化环境的建设势在必行。

1.1.2 无障碍环境的需求人群增加

联合国根据统计数据预测,到2050年全球60岁以上人口将达到20亿,占总人口的21.28%[3]。根据国务院颁布的《国家残疾预防行动计划(2016—2020年)》统计数据显示,全国共有约8500万残疾人,占全国总人口比例6.34%。而根据我国第七次全国人口普查结果显示60岁及以上的人口已占全国总18.70%。其中,65岁及以上人口为19064万人,占13.50%[4]。无障碍环境的需求群体正在不断扩大,不只是残障人士,还涵盖了老年人、孕妇、儿童等更多人群。在当前人口老龄化加速与数字化进程加速的背景下,无障碍环境已从为残疾人提供的特殊需求和优惠转变为全体社会成员的基本需求和普遍福利[5]。

1.2 国内外研究综述

1.2.1 国外研究概况

1.2.1.1 学术研究层面

无障碍环境建设的理论起源于西方国家,缓解因战争造成的残疾人问题是无障碍建设的直接原因和最初目的。国外对于无障碍的研究在1950年就已展开了,并且已经较为完善[8]。Gary O Robinette在《Barrier-free exterior design: anyone can go anywhere》(1985)中以图片的形式介绍了美国户外空间的无障碍环境现状以及无障碍设施类型,并提出了户外空间无障碍的设计方案[9]。日本高桥仪平的《无障碍建筑设计手册——为老年人和残疾人设计建筑》(2003)中详细分析了针对残疾儿童的建筑空间无障碍设计。澳大利亚学者Anne H在《The mental health of young people with disabilities: impact of social conditions》(2011)一文中探讨了澳大利亚残疾青年群体心理健康、残疾状况、社会支持和经济困难之间的关系,提出通过解决残疾人的社会排斥问题,改善社会环境和调节社会支持,有可能改善残疾人的心理健康[10]。田中直人、保志场国夫的《无障碍环境设计——刺激五感的设计方法》(2013),书中从多角度表现了无障碍设施给残疾人带来的便利,使其可以和健全人一样正常活动[11]。哈杰克在《景观实录:景观中的无障碍设计》(2015)书中介绍了一些有无障碍设施的人性化设计项目,强调了无障碍设计在景观中的重要性[12]。高桥仪平在其著作《日本无障碍设计》(2016)中明确指出,真正的城市无障碍设计基石是无障碍设计体系。日本的城市无障碍设计应当从整体体系的视角出发,打造一个完整的无障碍设计网络体系[13]。

综合上述研究发现,国外针对无障碍的研究在无障碍设计现状、建筑空间的无障碍设计、无障碍设施体系的构建和布局设计等方面均较为全面,对于户外休闲空间尤其是城市公园的无障碍环境的理论研究较少。因此,后续研究可以对城市公园的无障碍环境建设进行补充与完善,使城市的无障碍环境形成一个完整的系统,更加便利人们的生活与活动。

2 相关理论基础及实践研究

2.1 相关概念界定

2.1.1 城市公园

根据2017年国家住房和城乡建设部颁布的《城市绿地分类标准》(CJJ/T85-2017),城市公园绿地的概念为:“城市中向公众开放的,以游憩为主要功能,有一定的游憩设施和服务设施,同时兼有健全生态、美化景观、科普教育、应急避险等综合作用的绿化用地。”城市公园是现代城市生活中人们放松身心、休闲健身以及亲近自然回归自然的重要场所,与人们的关系日益紧密。不仅是城市建设用地、城市绿地系统和城市绿色基础设施的重要组成部分,还是表现城市整体环境水平和居民生活质量的一项重要指标[39][46][47]。城市公园为居民提供接近自然、融入自然的场所,能够净化空气、有益身心健康,为人们创造欣赏环境艺术的条件[48]。同时城市公园是人人均有权利享有的社会公共资源[49]。

2.1.2 无障碍环境的相关概念

2.1.2.1 无障碍设计

无障碍设计是指通过规划、设计减少或消除包括弱势群体和健全成年人在内的绝大多数人在公共空间活动中的行为障碍而进行的设计工作[1]。狭义的无障碍设计是指在建筑环境中为残障人士消除障碍。目前无障碍设计的概念已经扩展为广义无障碍设计,在服务对象方面,不仅面向残疾人士,更面向社会中所有群体;设计范畴方面强调创造所有人可使用的环境空间,不再局限于建筑环境和传统的无障碍设施[2]。无障碍设计分为物质环境无障碍、信息交流无障碍和人文环境无障碍[22]。物质环境的无障碍主要是指在城市的道路、公共建筑、居住区和园林绿地中,必须有无障碍的硬件设施,以确保行动不便的人能够无障碍地通行和使用。信息和交流的无障碍包括图形化的信息提示、多元化的信息传达方式(声音、色彩、光影、材料等手段的运用)、各种便捷的服务、人性化的视觉引导系统等软件上的无障碍设计[7]。人文环境无障碍主要是指周围人群的心理环境无障碍,即人文层面的无障碍[26]。同时对查阅的相关文献进行整理,对无障碍设计的概念发展与对比进行总结(表2-1)。由于人文环境无障碍的研究涉及心理层面难以用标准衡量,因此本文主要以物质环境无障碍和信息交流无障碍的研究为主,人文环境的无障碍的研究在发放问卷时作为基本信息进行调查,不再作为指标研究。

2.2 研究理论基础

2.2.1 马斯洛需求层次论

马斯洛需求层次理论也称为“基本需求层次理论”,将需求层次分为五种,生理上的需求、安全上的需求、社交需求,尊重的需求和自我实现的需求[28]。生理需求是指人们衣食住行方面的需求,是人类维持自身生存的最基本需求。安全需求包括心理和物质上的安全保障,避免身心受到伤害的需求。社交需求又叫情感和归属的需求,包括情感需求(如友谊、忠诚和爱情)和归属的需要(希望成为群体中的一员)。尊重需求又可分为内部尊重和外部尊重,前者包括自尊心、自主权与成就感;后者则包括地位、受尊重、被重视和被认同。自我认同需求是指在适宜的社会环境中实现个人的理想抱负、充分发挥个人才能的需求[54]。需求层次理论中的五种需求呈层层递进关系。其中生理需求和安全需求都是低级需求,可通过外部条件获得满足,属于物质性需求;社交需求、尊重需求和自我实现的需求是高级需求,需通过内部因素获得满足,属于精神性需求[55]。城市公园是作为城市中主要的公共开放空间,应该满足各种类型不同阶段的需求,创造人人可参与的环境[41]。

2.2.2 人体工程学

人体工程学是一门探究人—机—环境三大要素之间关系、探究人体活动规律的学科。人体工程学是将人类因素学知识应用到工具、机械、系统、作业、工作和环境等设计中去,使之安全、舒适与有效使用的一门学科[56]。国际人类工效学学会将人体工程学的学科重点总结为分析人体在特定环境的不同行为[23]。

人、机、环境三要素之间相互作用影响决定了人在这个复杂生态系统中的行为活动。基于人体工程学的理论要求,城市公园要遵循人性化发展,在设计公园环境时应该最大程度的满足人们的需求并且遵循人体活动规律[39]。因而需要研究城市公园的无障碍环境建设,完善符合人体工学理论的城市公园,从而实现城市公园的可持续发展。

3 国内外相关案例分析 ....................... 26

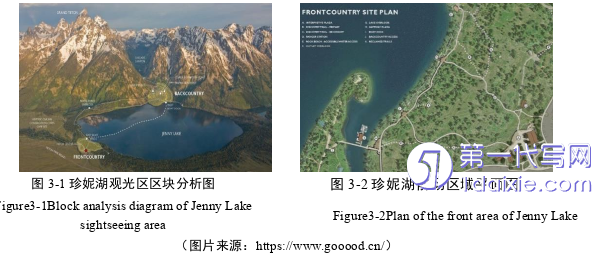

3.1 美国大提顿国家公园珍妮湖观光区改造 ...................... 26

3.1.1 项目背景 .............................. 26

3.1.2 项目特点 ...................... 26

4 郑州市城市公园无障碍环境评价体系构建 ..................... 34

4.1 评价指标选取 .............................. 34

4.1.1 评价指标来源 ........................ 34

4.1.2 评价指标筛选 ..................... 34

5 郑州市城市公园无障碍环境现状调研与评价 .................................. 49

5.1 郑州市主城区城市公园基本概况 ...................... 49

5.1.1 郑州市概况 ...................................... 49

5.1.2 郑州市主城区城市公园概况 ................. 49

6 郑州城市公园无障碍环境提升策略与设计

6.1 郑州市城市公园无障碍环境优化提升策略

6.1.1 构建连续性、系统性无障碍网络

城市公园包含要素众多,包括有山水、植物、园路、园林建筑以及园林小品等,各个要素之间相互关联,错综复杂,而完善的无障碍环境应该可以满足所有人群的一切日常行为需求。目前城市公园内均设置有无障碍设施,但存在碎片化,缺少系统性和连续性,没有形成完整的无障碍网络[81]。因此需要构建完善的系统性的无障碍体系,保证在各个要素中的连续性,如动静空间的分布、盲道的连续规范化铺设、园路的便利和坡道的衔接、以及座椅安全扶手和栏杆的设置等,构建由面到线再到点的层次分明的无障碍系统。

6.1.2 营造合理空间布局

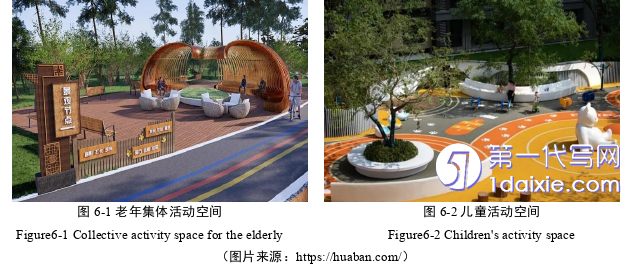

合理的空间布局能够更加方便游客在公园的使用,提高游客在公园的游览体验。根据使用者的活动特征和公园承载的活动类型,将空间进行动静分区,并根据空间的活动性质进行景观元素的设置[82]。例如老年人活动区域要考虑到老人的社交需求,设置能够进行集体活动的空间(图6-1),无障碍设施应该在距离老年人活动空间合理的服务半径内,创造夏日荫凉,冬日御寒、阳光充足的锻炼与活动空间环境,微气候环境宜人符合老年人群的行为生理特征和活动需求[83];儿童活动区的布局应考虑到不同年龄阶段儿童的行为特征进行空间的划分,并且需要设置相应的休息空间便于家长陪护(图6-2)。空间布局应把握合适的尺度,注重空间的安全性和舒适性,兼顾多种人群的活动需求。

7 结论与展望

7.1 结论

本文以无障碍环境相关理论研究为基础、以无障碍需求人群的行为特征和需求为立足点,基于AHP法构建城市公园无障碍环境评价体系,并以郑州市主城区内五个具有代表性的城市公园为研究对象,通过模糊综合评价和文本分析法评价得到了游客对于城市公园无障碍环境的满意度评价,通过实地调研总结分析五个公园无障碍环境存在的具体问题,以此为基础提出城市公园无障碍环境设计的策略,并结合设计实践。具体的研究成果如下:

(1)构建城市公园无障碍环境建设体系,其中准则层有8个,分别为出入口、停车场、道路交通、公共设施、园林建筑及构筑物、植物绿化、无障碍信息环境和无障碍服务,指标层有36个。利用AHP法计算评价指标的权重,准则层的权重由高到低为道路交通(0.1494)>公共设施(0.1421)>出入口(0.1384)>无障碍信息环境(0.1239)>无障碍服务(0.1220)>园林建筑及构筑物(0.1148)>植物绿化(0.1275)>停车场(0.1020)。利用模糊综合评价法和评论文本分析法对郑州市五个公园评价,得出总体评价分数由高到低排序依次为人民公园(7.080)、碧沙岗公园(7.050)、郑州之林(6.966)、紫荆山公园(6.588)、雕塑公园(6.428),即郑州市所选取的城市公园中人民公园的无障碍环境最好,其次是碧沙岗公园,雕塑公园的无障碍环境评分较低,有待完善提高。

(2)从无障碍环境体系包含的出入口、停车场、道路交通、公共设施、园林建筑及构筑物、植物绿化、无障碍信息环境和无障碍服务八个方面对郑州市五个具有代表性的城市公园进行优缺点分析,并针对具体情况提出优化设计策略:构建连续性、系统性无障碍网络;营造合理空间布局;科学规划道路交通体系;提升基础设施人性化设计;完善无障碍服务范围和提高公众无障碍意识。

(3)以郑州市高新区的雕塑公园作为城市公园无障碍环境设计的场地,对场地基本情况现状进行分析总结,结合设计策略和系统性、通用性、可及性原则,进行雕塑公园的无障碍环境设计,将理论与实践结合,以期对建设满足所有人的无障碍城市公园提供实践参考。

参考文献(略)