本文是一篇环艺毕业论文,本文以超大城市--成都为例,在预测土地利用/覆被变化的基础上,借助InVEST模型,揭示了三区三线政策的执行,对成都市碳储量的影响。结果显示,三区三线政策的执行,虽然有效的保护了耕地,但是降低了成都市碳储量的总体规模。

第一章 绪论

1.1 研究背景

全球气候变暖将对人类社会的健康发展构成极大的威胁,而人类活动导致的碳排放是全球气候变暖的主要原因之一。政府间气候变化专门委员会(IPCC)第五次评估报告指出,自1880年至2012年间,全球地表平均气温升高了0.65至1.05摄氏度,在此32年期间,每十年的地表温度增幅高于1850年以来的任何时期,气候变暖对人类的社会发展、资源及环境带来了严重的负面影响[1] 。在此背景下,如何有效减缓气候变暖、降低二氧化碳排放、增强固碳能力,进而改善全球气候与环境,成为全球学者面临的重大研究课题。土地利用/覆被(Land Use and Land Cover , LULC)变化是全球碳汇动态变化的关键驱动因素,土地利用与土地覆被的转变,涉及森林砍伐、城市扩张以及农业开发等人类活动,这些活动对地表覆盖类别产生直接影响,进一步干扰全球的碳循环机制,粗放扩张的用地方式,不仅会导致土地的碳固存能力降低,还可能释放原本固存在土地中的碳,加剧全球气候变化及其他环境风险[2] 。因此,加强对土地利用与土地覆被变化与碳储量关系的深入研究,对于制定土地利用政策和气候变化缓解措施具有至关重要的意义。

1992年,《联合国气候变化框架公约》(UNFCCC)首次提出“稳定大气中温室气体浓度”的环境建设目标[3] 。2008年,联合国推出《减少森林砍伐和森林退化排放计划》(UN-REDD),提出通过减缓森林砍伐和林地退化以达成提升土地碳储量、减少大气碳释放的目标。2015年,《巴黎协定》设定了将全球变暖控制在远低于2℃,并力争限制温度上升至1.5℃以内的目标,并强调了土地碳汇的重要性。此外,《联合国防治荒漠化公约》(UNCCD)提出通过促进土地的恢复和可持续管理,避免、减少和逆转土地退化,进而增强土地固碳能力[4] 。由此看来,提高土地利用与土地覆被的固碳效率,增加土地碳储量,已经成为为国际社会共同关注的重要议题。

1.2 研究目的与意义

1.2.1 研究目的

(1)结合三区三线政策,科学预测成都市土地利用/覆被变化趋势

研究根据三区三线政策,建立多矩阵、多参数的预测框架,解决过往土地利用/覆被模拟预测只能模拟特定区域单一政策的局限性问题,科学预测2020年至2035年成都市土地利用/覆被变化趋势。

(2)考虑地形因素,深入估算成都市土地碳储量

生态系统服务评估与权衡模型(InVEST)作为学界主流土地碳储量估算工具,其内置算法缺少对地形因素的考量,因此对非平原地区的碳储量估算可能造成一定误差。研究耦合InVEST模型与成都市地形系数,构建地形调整碳估算模型(Topographically Adjusted Carbon Estimation model ,TACE),深入评估成都市不同地形条件下土地的固碳潜力。

1.2.2 研究意义

(1)理论意义

研究根据三区三线政策特点,建立多矩阵、多参数的预测框架,并在此基础上耦合InVEST模型与成都市地形系数,计算考虑地形因素的土地碳储量。基于中国土地利用国情与成都市丰富的地形条件,对现有的土地利用/覆被预测研究、碳储量估算方法进行进一步细化,为中国超大城市的土地利用/覆被模拟预测以及土地固碳效率评估提供了更加深入的科学依据、为土地利用模拟预测与土地碳储量估算提供了新的研究思路。

(2)实践意义

研究选取中国西南部城市化发展最快、人口分布最密集、三区三线工作开展最早的成都市展开实证研究,分析城市土地利用/覆被变化与多种因素的内在联系,模拟城市土地利用/覆被的变化趋势,计算不同地形条件下的土地碳储量,揭示了各种因素对成都市土地结构产生的深层影响,预测了成都市2035年的土地利用/覆被格局;对比评估了不同政策、地形影响下成都市的土地固碳潜力,为成都市土地利用规划、生态文明建设提供了优化依据。

第二章 相关研究与理论基础

2.1 相关概念解析

2.1.1 土地利用/覆被

土地利用/覆被(Land Use and Land Cover , LULC)的概念起源于20世纪90年代,土地利用与土地覆被的概念既有本质区别,但又密切联系[10] 。通常,土地利用指人类有目的开发利用土地资源的一切活动,如农业用地、工业用地、交通用地、居住用地等,更侧重于对土地的社会属性的研究[11] ;而根据IGBP和IHDP的定义,土地覆被则指地球陆地表层和近地面层的自然状态,是自然过程和人类活动共同作用的结果,相比之下更加强调土地的自然属性[12] 。

然而,两者在许多情况下有共同之处,故在开展土地覆盖和土地利用的调查与研究工作中,研究者常将两者合并考虑,建立一个统一的分类系统,统称为土地利用/覆被分类体系[13] 。在本研究中,土地利用/覆被仅作为一种分类体系,代表中国科学院制定的《中国多时期土地利用/土地覆盖遥感监测数据分类系统》,以区分研究区域内的耕地、林地、草地、水域、建设用地、未利用地六大地类。

2.1.2 碳储量

碳储量是指地球生态系统中碳的储存量,包括大气、海洋、陆地生物圈和土壤中的碳,在全球气候变化研究中,碳储量的概念尤为重要,其直接关系到地球温室气体的浓度和全球气候系统的稳定性,陆地生态系统,如森林、草地和湿地,通过光合作用吸收大气中的二氧化碳,将其转化为生物质并储存在植物体内和土壤中[14] 。在本研究中,碳储量作为各类土地的碳元素储存量的主要量化工具,旨在支撑研究对于成都市土地固碳效力的客观描述。

2.2 相关理论基础

2.2.1 碳循环理论

碳循环的概念首先由法国化学家安托万·罗伦·德·拉瓦节和英国化学家约瑟夫·普利斯特里于十九世纪中叶后期提出,随后由英国化学家汉弗里·戴维推广,指地球的碳在生物圈、土地圈、水圈和大气层等之间进行的交换。人类在过去几个世纪中通过改变土地利用/覆被,以及从地质圈中以工业化规模开采化石碳(煤炭、石油和天然气,及制造水泥),扰乱了碳循环的节奏,导致全球环境恶化[16] 。2020年,全球大气中的二氧化碳含量比第一次工业革命开始前的平均水平增加近52%,以二氧化碳为主的温室气体经由太阳辐射等作用,导致大气和地球表面温度升高,对世界环境安全及宜居度造成了极为负面的影响[17] 。土地利用/覆被变化是全球碳汇动态变化的关键驱动因素,其类型的转变,涉及森林砍伐、城市扩张以及农业开发等人类活动,这些活动会对地表覆盖类别产生直接影响,进一步干扰全球的碳循环机制。粗放扩张的用地方式,不仅会导致土地的碳固存能力降低,还可能释放原本固存在土地中的碳,加剧全球气候变化及其他环境风险。因此,加强对土地利用与土地覆被变化与碳储量关系的深入研究,对于制定土地利用政策和气候变化缓解措施具有至关重要的意义。

第三章 研究区域与数据 ....................... 16

3.1 研究区概况 .............................. 16

3.2 三区三线划定数据 ......................... 18

第四章 成都市土地利用/覆被历史演变分析 ....................................... 27

4.1 土地动态度分析 ................................ 27

4.2 用地转移矩阵分析 ....................... 28

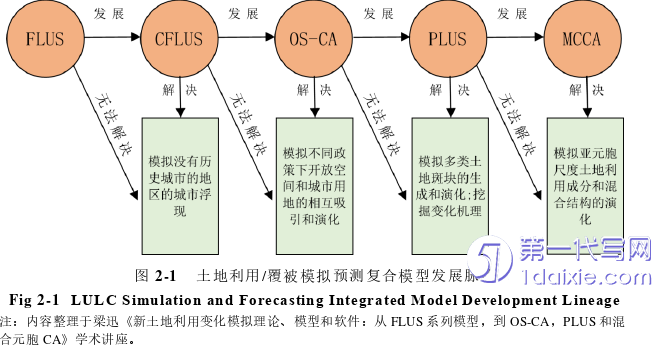

第五章 基于PLUS模型的土地利用/覆被模拟预测 ........................... 34

5.1 土地利用/覆被扩张分析 .................................. 34

5.1.1 土地利用/覆被扩张分析策略 ...................... 34

5.1.2 土地利用/覆被扩张区域提取 .............................. 36

第六章 成都市土地利用/覆被碳储量分析

6.1 地形调整碳储量估算模型的构建

6.1.1碳密度参数的确定

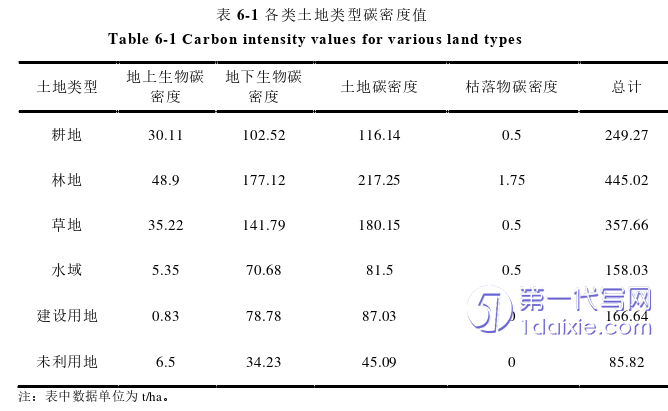

碳密度数据指单位面积碳存储量,是InVEST模型中估算各类土地碳储量的重要参数[92] 。本研究碳密度数据参考成都平原及邻近地区相关研究成果[93-95],各类土地的碳密度值如表 6-1 所示。六种不同的土地利用类型中,林地与草地有着更强的固碳效率,其次依次为耕地、建设用地、水域与未利用地。

第七章 结论与讨论

7.1 创新点与不足

7.1.1 创新点

(1)本文以超大城市--成都为例,在预测土地利用/覆被变化的基础上,借助InVEST模型,揭示了三区三线政策的执行,对成都市碳储量的影响。结果显示,三区三线政策的执行,虽然有效的保护了耕地,但是降低了成都市碳储量的总体规模。该结果揭示了粮食安全战略和双碳战略之间在三区三线土地利用政策背景下的困境,能够为地方政府优化土地利用政策提供参考。

(2)地形作为土地的内在特性,对土地碳储量有着重要影响。本文通过改进InVEST模型算法,计算了考虑地形因素后的成都市土地碳储量,发现地形变化可以增加城市土地固碳潜力,其增量约为总碳储量的5%。该方法为非平原地区的土地碳储量计算提供了新的研究路径参考。

参考文献(略)