本文是一篇人力资源管理论文,通过文献梳理发现中国本土的文化价值取向——面子倾向这一重要因素没有被深入研究,本研究将面子倾向一分为二,分为获得型面子倾向和保护型面子倾向进行细分研究,探究职场中面子倾向对组织员工工作重塑行为的影响。

1绪论

1.1研究背景

1.1.1现实背景

在当前经济全球化,科技发展日新月异的环境下,外部发展存在高度不确定性,人们行为持续受到各种各样的变革事件的形塑,当然在职场中也是一样。在不断演变的组织生态中,战略的组织架构重组、决策机制的革新以及扔智能化系统的嵌入,都对员工产生影响。自智能技术的革命浪潮兴起,智能化转型已经成为职场中的重要特征。人工智能给企业发展和员工工作带来巨大挑战。工作全球化以及自主型团队组织范式的出现对企业的治理模式发生了根本性变革。传统的管理架构以及工作流程不在适应当前时代发展的需要。根据埃森哲2023年发布《重塑企业运营》报告显示,有94%的领导受访者希望对工作方式做出改变,通过对企业采取工作重塑方式和采用人才战略实现更好的绩效。员工在工作中的主动行为在组织中发挥着更为重要的作用,因为企业希望员工在外界环境变化时能快速应对,以更灵活的方式来高效完成工作和任务。企业想在快速更迭的环境中实现工作流程的持续优化,需要员工不断学习,以对工作形成新的认知和想法,来进一步改进工作流程。员工被期望承担更广泛和积极的工作角色,能够具有较长远的眼光对工作进行再设计,即表现出工作重塑行为。这样的现状似乎在揭示一个道理:在环境快速变换、经济发展迅速的时代,如何激发员工的工作重塑已成为组织人力资源管理中不得不重视的一个热点问题。

过去,企业根据外界环境的改变和客户的期望做出改变,这是一种由外而内的改变。当前企业正在经历来自技术、社会和法规等方面的前所未有的综合挑战。在自动化、区块链人工智能技术快速发展的时期,只有企业和员工由内而外的做出改变,充分利用外部资源才能跟上时代步伐,抓住时代机遇。但是如何激发员工工作重塑行为,寻求工作资源、寻求挑战性的工作、调整其工作目标成为企业亟需考虑的问题[1]。“本土契合性”概念表明,要想理解某个国家或地区人们的行为,就有必要先了解他们所处的社会文化背景。推演至工作场所,员工的工作改变行为也与特定的社会文化背景有关,因为员工个体受社会文化影响产生不同的社会认知,在工作调整上的心理认知和行为表征等均有不同[2]。在中国文化情境下,面子意识这一独特性的人格特质影响员工主动性行为还未被充分关注。

1.2研究目的

本研究的目的在于探讨激励员工工作重塑的影响因素,思考基于中国文化情境下,员工面子倾向是否促进员工改变工作现状,并对组织产生积极影响,实现组织和个人的共赢。第一,研究面子倾向对员工工作重塑行为的直接作用。在已有研究中,有学者研究工作重塑的影响因素,如组织因素和领导因素,在个人因素方面主要是员工的能力,故本文从中国特有的面子出发,一分为二的探讨面子倾向与工作重塑之间的关系。第二,探究心理可得性在自变量与因变量之间的中介机制。根据已有研究,员工对自身资源有良好的把控和感知能力时,会做出主动性行为。故本文根据资源保存理论出发,引入心理可得性这一中介变量,尝试解释心理可得性对面子倾向和工作重塑关系的桥梁作用。第三,探究内部人身份感知的调节作用。考虑到员工在所处组织中的地位和亲切感会影响自身的态度和行为,所以本研究引入内部人身份感知,探究其对面子倾向和心理可得性之间的影响。第四,基于实证结论,发现目前企业存在的相关问题,为企业建立更加灵活的管理体系和实践方法,以能够实时感知市场变化、快速调整经营策略增强企业抗风险能力,进而谋求企业强有力的竞争优势以保持持续健康发展。

2文献综述

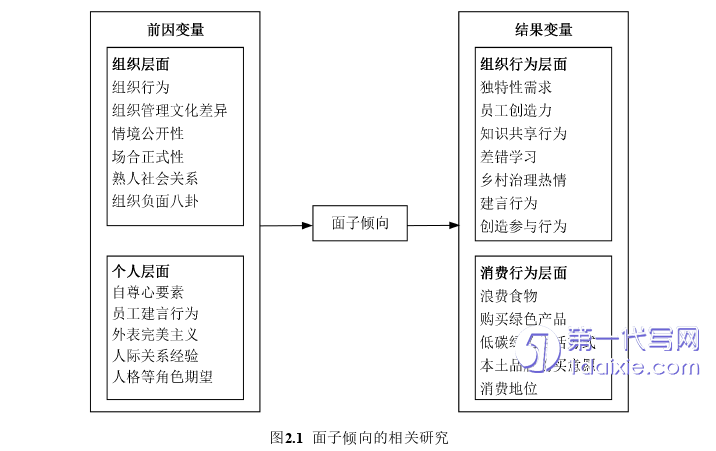

2.1面子倾向

2.1.1面子倾向的概念界定

作为中国社会的一项基本原则,面子意识最初是作为一种社会自我建构提出的。面子是个体在社会交往环境中具有正向能量的社会价值,这是一种保持积极自我形象和美好公众形象的需要,是人们关心自己的公众形象、社会表现和他人评价的需要[14]。社会地位的提高和声望的获得是一个人在他人眼中成功的结果[13],因此,它是判断一个人的社会体面的重要标准。面子意识根植于儒家社会,因此在集体主义国家显得更为突出。中国文化最显著的特征之一是注重人际关系、构建和谐社会,这种关系导向促使个体在与他人的社会交往过程中更加注重面子和人情[25]。在中国社会文化中,“面子”观念占据独特且重要的地位。人们普遍对维护自身社会形象表现高度关注,这种潜在的规则不仅影响个人在社交网络中的地位,而且关系到是否能获得其他人的认同以及衍生的特殊权利。西方学者认为面子是社会交往互动的产物,双方持有面子才能保证互动的顺利进行。Deutsch(2003)提出面子是个人最宝贵的财产之一,认为面子是保证个人尊严的必要条件[26]。Goffman(2017)发现面子是“一个人在社交互动中,通过策略性的自我表达与展示,有效地为自己争取到积极的学术和社会认可”,这种认可不仅体现在其公众形象上,更包括其学术声誉和社会地位的提升[27]。在心理学角度来看,学者们认为面子意识是个人内心所感知的反应。通过面子感知来展示个体在社会中接受他人的评价和反馈后,个体内心真实的认知过程。

实际上,面子意识在社会交往中可分为两方面来看待。目前学界对面子倾向的界定主要分为获得型面子倾向和保护型面子倾向两方面,这不是一个维度的两个对立方,而是两个独立的价值取向[13]。面子倾向中的获得型面子倾向指个人在社会交往中以提升个人形象为行为准则。具有获得型面子倾向的个体倾向在于他人社会交往过程中表现自己独特的个人优势和魅力,这也是个体在社会获得中获取面子的重要手段[28]。面子倾向中的保护型面子倾向指个体在交往过程中避免个人形象受到损害,个体表现符合最低可接受标准,使与个体角色或地位相符的某些重要或基本需求能得到较好满足[13]。

2.2心理可得性

2.2.1心理可得性的概念界定

心理可得性是员工工作态度的影响因素之一,是一种心理活动状态,该概念最早由kahn(1990)提出[44]。心理状态主要分为三类,即心理意义感、心理安全感和心理可得性。心理意义感强调个体对自身价值的深层次评估,心理安全感是允许个体可以真实的展现自我而不用担忧自我形象的受损对职业发展的影响,心理可得性是个体在具体某一环境下对执行任务需要的生理和心理以及情感方面的资源感知。之后有学者在此基础上进行延伸研究。May等(2004)提出从个人信念角度来看,心理可得性是工作时的准备或信心,在进入某一角色时能够调动生理资源、情绪资源和心理资源的心理状态[45]。Rich等(2010)提出个体在工作前已做好心理准备并愿意将自身拥有的资源投入到工作中,工作投入度更高[46]。这一观点也在Binyamin和Carmeli(2010)的研究中得到阐述[47]。Vinarski-Peretz等(2011)指出心理可得性是指个体对自身的专业素养和职业稳定性的感知,个体自我效能感影响安全感知。当员工在组织中的心理可得性较高时,会产生资源配置的积极预期,这不仅能有助于推进岗位职责的履行,还能在工作中或者工作完成时获得自己所需的资源,从而激励自己更加努力工作[48]。Barrick等(2015)学者在结合前人的研究基础上发现可得性感知是个体在工作过程中对自身拥有的生理、情绪和心理资源的感知性利用价值[49]。此后,Cai等(2018)学者又进一步丰富心理可得性的定义。生理需要的资源是在完成工作时,个人所具有的活力、持久力和变通性;情感需要的资源是员工行为发生时的心境和情绪反应;认知需要的资源是指个人在解决复杂问题所要求的专业知识及技能储备[50]。

综上所述,本文采用Kahn(1990)对心理可得性的定义,心理可得性是个体在履行任务时,对自身生理资源、情绪状态以及认知能力方面的可用性感知,这反映个体对工作准备的充分性和内心自信,这种感知会影响个体的心态还会塑造个体的行为[44]。

3理论基础与研究假设................................26

3.1理论基础......................................26

3.1.1资源保存理论...........................26

3.1.2社会认知理论..........................26

4研究设计与数据来源.........................33

4.1变量测量...................................33

4.2研究样本..............................34

5数据分析与假设检验............................37

5.1共同方法偏差检验..................................37

5.2信效度检验.............................37

5数据分析与假设检验

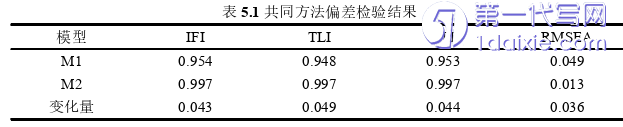

5.1共同方法偏差检验

本研究的样本数据为员工自我评估所得,为保证研究的精确度,本文使用“控制未测单一方法潜因子法”对样本数据进行共同方法偏差的检验。具体操作方法为在五因子模型M1基础上加上方法因子,形成M2。具体结果见表5.1。M1的主要拟合指数为IFI=0.954,TLI=0.948,CFI=0.953,RMSEA=0.049;M2的主要拟合指数为IFI=0.997,TLI=0.997,CFI=0.997,RMSEA=0.013。经过比较M1和M2主要拟合指标,得到变化量为ΔIFI=0.043,ΔTLI=0.049ΔCFI=0.044,ΔRMSEA=0.036,IFI、TLI、CFI的变化为小于0.1。RMSEA的变化量小于0.05。表明该测量不存在严重的共同方法偏差。

6结论与讨论

6.1研究结论

在数字技术飞速跃进的时代背景下,企业当前正处于一个充满前所未有挑战与机遇的“新纪元”。想要在这种激烈竞争的过程中从被动者转化为主动者,赢得主动权,企业就需要把战略的重心转向员工参与的核心领域。普通员工是整个企业有效运转和进步不可或缺的基石和宝贵资源,其深度融入企业的日常管理决策及运营流程,主动贡献见解与建议,将在极大程度上决定企业能否敏锐且迅速地捕捉市场动态,灵活应对,进而适时调整策略,这对企业的持久生存与繁荣发展具有深远影响。已有学者研究表明面子倾向是中国情境下特有的一种文化现象,中国人的社会面子意识非常强烈,面子导向是个体对于他人评价的敏感程度[13],进而影响员工的工作行为。本研究运用资源保存理论和社会认知理论,以心理可得性作为中介变量,内部人身份感知作为调节变量,构建面子倾向对员工工作重塑行为的影响效应模型,并使用企业微观的调研数据进行相关验证分析,得到以下研究结论。

6.1.1面子倾向对员工工作重塑行为产生影响

(1)获得型面子倾向正向影响员工工作重塑行为

本研究通过实证分析,证实了获得型面子倾向正向影响员工工作重塑行为。具有获得性面子倾向的员工在社交互动的过程中期待能得到他人的尊崇和赞誉。基于资源保存理论发现,工作重塑作为一种对个人和组织都有益的主动性行为,能促进资源的增值。面子作为个体的一种不可或缺的资源,在工作中能获取更多的资源对他们来说至关重要。获得型面子倾向的员工一方面不会害怕自己丢失面子,另一方面也不会害怕自己掌握的心理资源或可用资源受到损失,因此在工作和社交场合更愿意积极表现自己,以进一步获取更多职场资源或社交中的面子资源,从而赢得更多同事和上级领导的支持。正因如此,获得型面子倾向的员工会超越组织设定的界限,主动选择工作重塑行为。

(2)保护型面子倾向负向影响员工工作重塑行为

本研究通过实证分析,保护型面子倾向负向影响员工工作重塑行为。员工具有保护型面子倾向时,在社会互动的过程中会因为害怕失去资源而回避承担属于自己的任务和责任,以此来守护自己的面子和尊严。根据资源保存理论,当一种资源处于珍贵或者稀缺时,人们会对这种资源的得失非常敏感,进而采取一些措施防止这种资源的流失。工作重塑属于一种积极行为,但是这种行为仍然存在一些风险。

参考文献(略)