本文是一篇会计论文,本文以2012-2022年A股上市公司数据为样本,检验董责险与企业杠杆操纵程度之间的关系,探究董责险对杠杆操纵发挥的治理效应。研究过度负债和融资约束在董责险与杠杆操纵程度影响的中介作用,以及分析高管过度自信、独立董事占比、研发投入和法治化水平等异质性。

1绪论

1.1研究背景与研究意义

1.1.1研究背景

在经济高质量发展阶段,为加快企业的建设,企业需要大量的资金支持,负债融资成本较低,同时具有一定的税盾效应,因此受到企业的青睐。然而,财务杠杆越高,企业财务风险越大,越容易陷入财务困境。早在2013年就出现了央企杠杆率普遍提高,地方国企僵尸化加速等现象,为缓解金融风险,确保国家金融稳定,中央陆续出台了一系列“去杠杆”对策。该对策首先是在中央企业推进,2015年底又将适用范围扩大到全国。自此,我国正式进入强制去杠杆阶段。实质性去杠杆有两种方式:一种是减少负债,在所有者权益不变的情况下,企业负债水平减少,意味着企业规模缩小,所以上市公司不愿意这样做。另外一种方式是企业规模不变,增加所有者权益,同样可以达到降低负债的效果。但发行新股会分散股东的控制权且发行新股的程序较复杂。所以,企业为了避免自身经营受损,并不会通过降低负债或增加权益去杠杆,而是通过操纵杠杆的方式去迎合对策要求。简单来说,杠杆操纵是指企业通过表外负债、名股实债以及各种盈余操纵等方法来降低企业的账面杠杆率(许晓芳等,2020)[1]。操纵杠杆在短时间内可以快速降低企业账面杠杆水平,但从持续经营的角度来看,该行为会影响资本市场的稳定发展。已有研究表明,企业去杠杆程度越大,面临的股价崩盘风险也越大(楚有为,2021)。企业盲目的去杠杆会使得企业全要素生产率下降(李世辉等,2023)[2]。因此,研究企业杠杆操纵行为是十分重要的。

20世纪30年代初,为了加强当时大萧条时期的证券市场监管,美国政府首次在《证券法》中对证券市场运行提出要求。该文件赋予了股东诉讼的法律工具,保护了投资者的利益。自此,美国上市公司高管执业风险陡然增加,这种执业风险也催生了董事高管责任保险。根据Towers-Wstson(2014)统计,在资本市场等发达地区,欧美国家董责险投保率普遍超过80%,一些高新技术企业投保率甚至达到100%。由于我国资本市场的发展滞后和制度的不完善,投资者保护意识较低,董责险发展较缓慢。直到2002年,中国证监会才批准上市公司可以购买董事高管责任保险。2009年科创板开市后,生物医药、新能源行业的公司投保董责险需求上升,但参保率仍处于低水平。2018年,上市公司公开披露的董责险保费为10万~50万美元,保额为1000万~1亿美元。

1.2研究思路与研究内容

1.2.1研究思路

本文主要研究董责险对企业杠杆操纵的影响,探究过度负债和融资约束在董责险治理效应中的中介作用,研究思路如下:

(1)整理董责险相关文献,并进行归纳和分析,得到研究现状,从中找到本文要研究的落脚点——杠杆操纵,理论分析董责险与企业杠杆操纵程度的关系,并围绕此主线探究内在机制。

(2)基于委托代理理论、信息不对称理论、机会主义假说以及信号传递理论,分析董责险对企业杠杆操纵之间可能存在的作用关系和内部联系,提出相关假设并构建模型。

(3)利用上市公司公开数据进行实证检验董责险与上市公司杠杆操纵程度之间的关系,探讨过度负债和融资约束对董责险与企业杠杆操纵程度二者关系的影响机制,进一步分析高管过度自信、独立董事占比、研发投入以及法治化水平等异质性。

(4)依据上述内容,得出研究结论,并为董责险制度在我国的发展提供对策建议。

2文献综述

2.1董事高管责任保险的相关研究

2.1.1董事高管责任保险的需求动机

(1)管理层风险厌恶假说

管理层将自己的时间、精力、知识、经验等投入企业,该投资无法精确计量且时间较长,所以面临的风险也较高。同时,随着资本市场的完善以及投资者保护意识的增强,管理者因工作疏忽而被起诉的风险上升,所以管理者会逐渐形成风险厌恶。风险厌恶会使得管理者决策保守,他们会选择收益稳定、风险更小的项目,但想在行业中拔尖,管理者要有勇于冒险的精神,此时管理者需要保险产品转移风险。Core(1997)研究发现管理层通过认购责任保险,可以降低管理层决策带来的失误,使企业价值得到提升。Chalmers et al.(2002)研究指出管理层愿意为董责险支付高额保费,这样可以在发生诉讼案件时保全自己的利益。同时,董责险作为一种风险补偿产品,可以吸引优秀人才尽可能的发挥自己的才能,激励管理层更加积极进取,更具创造力。

(2)股东权益保护假说

Gutierrez(2000)调查发现,国外70%的企业会自主引进董责险,因为董责险为企业的损失提供了一道保障,使得保险公司成为最后付款人,股东的权益得到了一定程度的保护。研究表明,大公司对小股东权益的侵占屡屡发生,小股东联合对抗大公司的诉讼案件逐渐增加,大公司面临的风险也日益增加,因此,他们购买董责险实际上是赔偿股东损失。大范围认购董事高管责任保险,最后还是为了保护股东利益(Boyer,2005;Baker,2007)。

2.2杠杆操纵的相关研究

2.2.1杠杆操纵的需求动机

杠杆操纵在我国资本市场较常见,其主要诱因有两点:第一,粉饰杠杆,增强企业投融资能力。当企业账面杠杆率较高时,公司面临的监管压力、财务风险也越大。此时,企业具有较强的杠杆操纵动机。另外,根据优先融资理论,企业更倾向于选择外部融资,企业的账面杠杆率过高会导致债权人对企业设置更为严格的合同条款,同时要求更高的回报,甚至可能不再提供贷款,加剧了企业的融资约束。所以,企业会通过杠杆操纵降低杠杆率来获得更多的外部融资。类似的,股权融资也会因为财务风险过高受到阻碍,从而也会有动机降低企业的杠杆率(许晓芳、陆正飞,2020)。第二,迎合对策监管压力。2008年,我国为应对金融危机所制定的一揽子计划虽然在短期内刺激了经济发展,应对了外部冲击,但同时也使得企业对债务融资产生了过度的依赖,企业杠杆率大幅提升。2015年彻底进入强制去“去杠杆”阶段后,那些在行业中处于高杠杆的企业为了避免监管机构的“问询”,又无法在短时间内做到真实有效的去杠杆,就有动机通过表外负债、名股实债甚至会计盈余操纵来降低资产负债率(许晓芳等,2020)[1]。

2.2.2杠杆操纵的影响因素

许晓芳等(2021)指出存在控股股东股权质押的高杠杆公司,会计信息质量越差,越容易进行杠杆操纵[38]。彭方平等(2022)以我国A股非金融高杠杆企业为样本,研究发现低垄断势力融资难度更大,杠杆操纵动机越大[37]。陈晓辉等(2023)研究发现在劳动力质量低和劳动力依赖程度高的地区,最低工资标准上调会显著增加企业杠杆操纵行为[39]。基于环保税立法改革事件,王洋洋和邓晨芳(2023)探究发现环保税改革增加了企业创新压力和成本,所以提高了杠杆操纵程度[40]。此外,随着我国地方政府债务规模的不断扩大,地方政府债务治理迫在眉睫,张高瀚等(2024)以国务院2014年颁布的43号文件为准自然实验,实证检验地方政府债务通过加大融资约束和成本增加企业的杠杆操纵行为[41]。为了缓解融资约束,企业在发行债券前也具有较强的杠杆操纵动机(李晓溪、杨国超,2022;饶品贵等,2022)[42][43]。

3理论分析与假设提出..........................................13

3.1概念界定................................................13

3.1.1董事高管责任保险....................................13

3.1.2杠杆操纵............................................13

4研究设计.............................21

4.1样本选取与数据来源......................................21

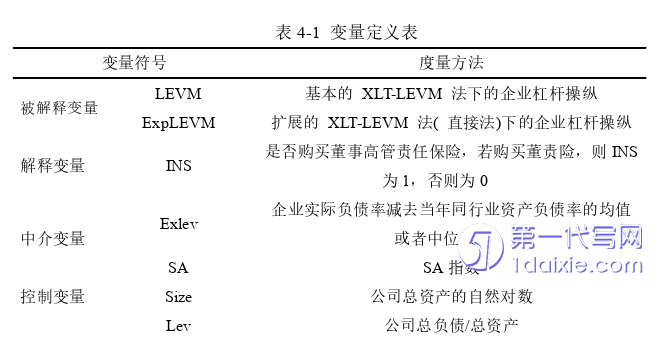

4.2变量说明................................................21

4.3模型设计................................................23

5实证检验与分析..............................................25

5.1描述性统计..............................................25

5.2相关性分析..............................................25

5.3回归分析................................................27

5实证检验与分析

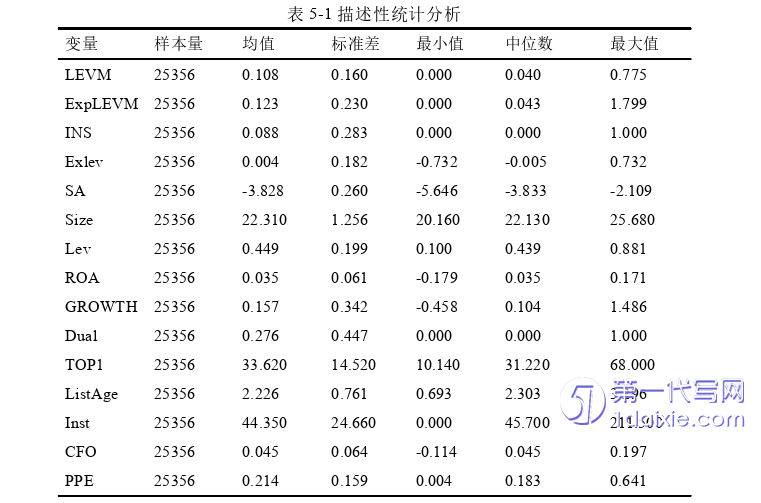

5.1描述性统计

本文对模型中主要变量进行了描述性统计,结果见表5-1,被解释变量杠杆操纵程度LEVM(ExpLEVM)均值分别为0.108和0.123,表明两种测量方式下企业杠杆操纵程度差不多;解释变量董责险INS均值为0.088,表明我国只有9%的企业购买董责险,比例远低于国外企业;中介变量过度负债Exlev均值为0.004,标准差为0.182,表明不同企业的过度负债程度不相同;SA指数均值为-3.828,标准差为0.260。另外,控制变量企业规模Size均值为22.310,资产负债率Lev均值为0.449,其他控制变量与大部分研究类似。

6研究结论与对策建议

6.1研究结论

本文选取2012-2022年我国A股上市公司作为研究样本,经过数据筛选后得到了25356个样本观测值,并采用包含虚拟变量的多元线性回归。在稳健性检验检验中使用替换变量、倾向得分匹配法、以及工具变量法缓解内生性的问题。最后在进一步研究中,根据高管特征、独立董事占比、研发投入以及法治化水平等差异进行异质性分析。主要得出以下结论:

(1)购买董责险加剧了企业的杠杆操纵程度,本文结论支持了董责险的机会主义假说。由于董责险的“兜底保护”,管理层为了自身利益更倾向于投机性,比如薪酬奖励以及个人职业业绩规划。董责险将管理层风险转嫁给了保险公司,且企业杠杆操纵的手段很多,为管理层故意操纵提供了机会,当管理层有意愿并有能力操控企业的财务报表时,保险机构和股东很难界定管理层是否真实履行经营义务,最后董责险反而成为了管理层谋取私利的工具。

(2)首先,投保董责险导致了企业过度负债,并且过度负债在董责险对企业杠杆操纵的影响中起着中介作用。其次,董责险也可能通过加剧企业融资约束,从而加剧了企业杠杆操纵程度。过度负债是一种典型的机会主义行为,管理层为了巩固自身职位会在短时间内将企业的规模业绩做大,最明显的表现就是激进并购,并购需要大量的资金,根据融资优先理论,管理层会优先选择债务融资,所以企业的杠杆水平急速上升,导致企业过度负债。然而,财务报表的核心观念为资产负债观,企业高杠杆必定会引起股东和债权人的关注,股东会怀疑管理层的履职能力,债权人则担忧企业是否有能力偿还本金和利息。所以,管理层可能会通过各种隐蔽的手段来降低企业的账面杠杆率。

参考文献(略)