本文是一篇法律论文,本文在总结城市地下水资源保护过程中存在的法律问题基础上,借鉴参考国外关于地下水资源保护的理念和经验,提出整合现有的土壤污染防治立法和地下水管理立法,设立土壤及地下水综合污染治理相关法律,将城市区域地下水与农村区域地下水进行细化区分。

一、我国城市地下水污染防治的概述

(一)城市地下水污染的界定

1.城市地下水污染的概念

有关地下水污染的定义自19世纪以来,不同学者(如德国的梅恩斯、法国的弗里德、美国的米勒等)提出了各自的见解。从这些观点的描述中,可以看出它们之间主要存在两种不同观点。首先是关于污染标准的问题,一种观点提出了明确的标准,即称地下水中某些成分的浓度超过水质标准部分为地下水污染;[26]而另一种观点则提出,地下水中某些成分的浓度达到不可容忍的程度或破坏适宜性的现象则称为地下水污染,相较于上一种观点更具抽象性。[27]其次是关于污染原因的问题,部分学者认为地下水污染是由人类活动引起的独特现象,不应将自然条件下发生的成分富集或稀释现象视为污染;[28]另一些学者认为,无论是由人类活动引起还是自然形成的,只要浓度超过水质标准就可称之为地下水污染。而城市地下水涵盖了城市规划区内的地下水资源,城市指的是国家按行政建制设立的直辖市、市、镇,城市规划区包括了城市市区、近郊区以及因城市建设和发展所需进行规划控制的区域。

在自然地质环境和人类活动的双重影响下,城市地下水中的某些成分可能相对富集或相对枯竭,从而可能导致水质不合格。将这两种原因不同的现象称为城市地下水污染在科学上不够严谨,从地下水保护的实际角度来看也是不可取的。由于前者是在漫长的地质历史过程中形成的,它的出现是不能完全避免的;后者则是在相对较短的人类历史中形成的,找出原因并采取相应的措施,便有可能预防。因此,有必要区分这两种原因造成的现象,并在术语和概念的使用上进行区分。此外,在人类活动的影响下,城市地下水的浓度往往经历由小到大的递增过程,直至浓度即将超过某一特定标准为止,实际上污染一直存在。因此,只有在成分浓度超标后才被认定为污染,这种做法就失去了防治污染的意义。在某些情况下水质标准不是城市地下水污染的唯一指标,而是用来确定城市地下水质量是否恶化的指标。当水质向着恶化的方向发展时,即可称之为城市地下水污染。

(二)城市地下水污染防治的原则

1.预防为主、防治结合、综合治理原则

为了确保城市地下水污染的有效治理,应遵循预防为主、防治结合、综合治理的准则。这意味着不仅需要积极应对当前污染问题、保障地下水的使用者、遏制进一步水质恶化,还需采取有力措施阻止新的污染产生,以全面保护地下水资源。这一准则包括以下涵义:[34]一是通过采取预防措施,降低地下水受污染的风险,避免潜在的环境问题。预防污染比事后治理更为经济有效,能够减少潜在的环境损害和治理成本。二是结合预防和治理措施,在根本预防污染的同时有效应对已经存在的污染问题,使治理措施更为综合和全面,从而有效应对不同阶段的污染挑战。三是通过综合治理方法,综合考虑地下水污染的多方因素,制定综合的治理方案,提高治理效果和治理效率,实现对地下水资源的全方位保护。综合治理可以协调各方利益,促进可持续的地下水资源利用和保护。

城市地下水污染防治的清除困难性和扩散性是主要问题。总体来看,城市地下水流速缓慢、水循环的周期长,一旦遭受到污染,可以视为不具备自净能力。另外,地下水也有存于岩石微孔或岩缝中的可能性,岩缝可能加速地下水流动,污染也随之扩散。有时污染会扩散至地下河流甚至江河、地表水等,进一步加剧其他区域水体的污染问题。而现已知的许多污染物通常会经过相当一段时间才被发现和检测出。在污染被检测出来之前,可能已经存在几个月甚至更长时间,导致含水层的大部分区域已经受到污染影响。即使已确认并清除了污染源,以后也许没有新的污染物进入地下水系统,过去的污染仍然可能对地下水产生持续长期的不良影响。[35]基于此,我国《水污染防治法》第三条明确规定,水污染防治应当遵循预防为主、防治结合、综合治理的原则,以保护水资源、严格控制污染、防止生态破坏为基本要求,为各地区水环境污染治理提供原则性指导。

二、我国城市地下水污染防治的法律困境

(一)城市地下水污染预防制度缺失

1.环境影响评价制度有待细化

《地下水管理条例》第四十一条第一款规定,企业事业单位和其他生产经营者兴建地下工程设施或者进行地下勘探、采矿等活动,依法编制的环境影响评价文件中,应当包括地下水污染防治的内容,并采取防护性措施。但从实践来看,城市地下水的污染治理方式与其他污染不尽相同。地下水除了受土壤污染影响外还有可能受海水入侵、硝酸盐、石油等原因污染。城市地下水的污染源在此基础上还有居民生活污水排放、建筑地基介质影响等。例如中华环保联合会、国能辽宁环保产业集团有限公司等环境污染责任纠纷案[37],其中被告被指控因未能在提交的环境影响评价报告中体现案涉污泥的去向、处理方式等内容,从而缺少对地下水的污染处理预案,导致引发的区域地下水污染治理问题产生争议。最终双方达成民事调解协议:由被告负责处理污泥并对污染场地进行修复,在此基础上承诺对案涉污泥堆存场地的土壤、地下水进行为期三年的后期监测工作。

目前涉及城市地下水的建设项目其环境影响评价在地方性法规中多有缺失,仅有个别省法律文件中有所涉及,例如广东省在“十四五”规划中规定涉及有毒有害物质的新(改、扩)建项目,依法依规开展土壤、地下水环境现状调查及环境影响评价。大多地区的地方性法规仅在涉及土壤的建设项目做出了环境影响评价规定,例如云南省、贵州省等的“十四五”规划中规定严格建设项目土壤环境影响评价制度;河北省“十四五”规划要求严格落实环境影响评价制度;《北京市水污染防治条例》第三十三条第二款规定相关部门排污不达标的生态环境部门应当暂停审批该部门新增水污染物排放总量的建设项目的环境影响评价文件等。因此在进行环境影响评价时有必要将可能引发地下水污染的行为和处理方式单独列出,并对城市地下水和农村地下水分类分析处理,以尽早排查发现污染源头并及时治理。

(二)城市地下水综合防治依据不足

1.水污染防治法与土壤法缺乏衔接

《地下水管理条例》第四十五条规定,在评估土壤污染地块时应当把地下水纳入评估范围之内,采取的风险管控措施也应当充分考虑地下水情况,但规定中着重强调了农用地下水的污染情况,并未提及城市地下水。而在《土壤污染防治法》中,仅第六十二至第六十四条对建设用地的土壤及地下水进行了管控、监测及修复规定,并且同样缺乏具体实施细则。

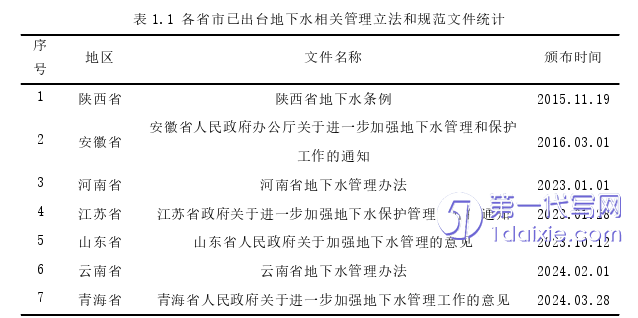

我国地下水污染防治相关立法框架主要是为以《水法》和《水污染防治法》为主,《地下水管理条例》作指导,与地方性法规相结合。但除此之外《中华人民共和国黄河保护法》《中华人民共和国湿地保护法》等法律也存在地下水污染防治相关规定,可见地下水污染防治立法仍较为分散。特别是在农村用地区域的地下水资源与城市建设用地区域的地下水资源的水质、污染源和污染方式等都较为不同的情况下,仅有部分省的省级地方性法规将农村用地土壤及地下水修复治理板块与城市建设用地土壤及地下水的做出了区分,例如《广东省土壤与地下水污染防治“十四五”规划》提出了要针对城镇地下水型饮用水源保护区及其补给径流区,以及“一企一库”“两区两场”等六类地下水重点污染源,开展100个地下水“双源”环境状况调查评估。由此可见,在地下水污染防治立法上仍存在法律空白之处。

三、国外城市地下水污染防治经验的启示 .......................... 24

(一)相对完善的城市地下水污染预防制度 ................................ 24

(二)与土壤污染防治相结合的立法模式 ............................................. 25

四、我国城市地下水污染防治法律困境的解决路径 .......................... 29

(一)完善城市地下水污染防治预防制度 ....................... 29

1. 规范环境影响评价制度 ................................. 29

2. 健全城市地下水监测管理机制 .......................... 29

结论 ............................ 38

四、我国城市地下水污染防治法律困境的解决路径

(一)完善城市地下水污染防治预防制度

1.规范环境影响评价制度

目前我国的环境影响评价在影响地下水项目建设和审批方面尚存在缺陷,大多是作为建设行为的先决条件,而非需要严格执行的法律规定,且对逃避环境影响评价行为或环境影响评价不合格的单位处罚力度较低,因此可借鉴英国、澳大利亚和美国的经验,针对可能会对地下水构成威胁的项目,提前做好风险评估。第一,在进行环境影响评价时应当充分听取专门的城市地下水管理机构的意见;第二,城市地下水管理机构应当提前对地下工程等涉水项目可能遇到的污染危险物质提前做好整理记录;第三,除项目单位需要做环境影响评价外,城市地下水管理机构也应当严格审查提交的环境影响评价报告,并依据报告准备应急预案以预防突发情况的发生。

同时,建议在《环境影响评价法》中增设针对地下水利用项目的环境影响评价规定,并依据城市地下水和农村地下水的区别通过司法解释对《地下水管理条例》第四十一条第一款中的“地下水污染防治”进行区分,以确保涉水单位能对地下水相关项目做出详细的环境影响评价,有利于事前预防和事后应急处理。

结论

城市地下水是我国重要的环境水资源,不仅与人们的生活息息相关,作为循环的一部分在自然界中也不可或缺。本文在总结城市地下水资源保护过程中存在的法律问题基础上,借鉴参考国外关于地下水资源保护的理念和经验,提出整合现有的土壤污染防治立法和地下水管理立法,设立土壤及地下水综合污染治理相关法律,将城市区域地下水与农村区域地下水进行细化区分。根据不同的污染情形对责任主体进行分类,将特殊情况考虑在内,进一步明确相关责任主体的范畴,以科学合理的方式确定地下水污染的责任承担方式。

城市地下水是水资源不可或缺的重要组成部分,与其他水资源密不可分。其污染防治应当与农用地下水和土壤的污染防治区分监测,综合治理。为达到加强保护、各地区高效协同治理的目的,健全现有的法律制度和管理机制迫在眉睫。相信通过各方共同努力,我国城市地下水环境保护必将朝着更好的方向迈进。

参考文献(略)