本文是一篇毕业论文范文,本研究旨在深入探讨个性化推荐对用户接受意愿的影响、作用机理及相关理论框架的界定。研究以SSO模型为理论框架,在对个性化推荐、产品类型、隐私关注、感知价值和用户接受意愿等文献深入回顾和分析的基础上,构建理论模型,并通过三项实验研究,探讨个性化推荐对用户接受意愿的影响机制和理论边界。

1 绪论

1.1 研究背景

互联网的持续稳步发展为个性化推荐的繁荣奠定了坚实基础。根据中国互联网信息中心2025年发布的第55次《中国互联网络发展状况统计报告》(以下简称《报告》)显示,截至上年12月,中国互联网用户总数达到十亿级规模,较2023年12月新增用户1608万,互联网普及率显著提升至78.6%1。互联网展现出稳健且积极的发展态势,伴随大数据技术、人工智能等前沿信息科技的不断进步,在全球层面上加速推动经济的数字化进程,显著重塑全球经济竞争的版图,并对个体的生活及工作习惯产生深远影响,进而引发广泛而深刻的社会变迁。依托于互联网的个性化推荐相较于传统的推荐模式展现出显著的便利性和高效性,因而获得了广泛的接受与应用。其中,个性化推荐应用增长尤为明显,用户可通过该技术满足多层次、多领域的消费需求,包括但不限于娱乐、教育、社交互动以及在线购物等。《报告》还指出,截至2023年6月,我国网络视频用户规模同样达到了十亿级别,较2023年12月增长347万人,占网民总数的96.6%。其中,个性化推荐用户规模为10.40亿人,占网民整体的93.8%。因此,如何科学实施个性化的推荐策略,以优化用户在平台的体验,已成为网络技术领域与学术研究共同聚焦的关键议题。

1.2 研究意义

1.2.1 理论意义

在理论意义层面,本研究在以下方面作出了创新性贡献,研究拓展了个性化推荐领域的理论边界,深化了人工智能在营销领域的应用价值研究。尽管国内外学者对精准营销及其效果已开展了大量研究,但尚未有研究系统性地结合人工智能算法的最新进展,分析用户行为反应并据此优化个性化推荐策略。本研究通过整合隐私计算理论和感知价值理论,深入探究用户在接受个性化推荐服务过程中的心理机制,这不仅为个性化推荐在互联网环境下的实践应用提供了理论依据,同时也丰富了精准营销领域的理论研究成果。

具体而言,本研究具有四个方面的理论贡献:第一,研究首次将互联网个性化推荐进行学术概念化,对其定义和内涵进行了系统性界定和深入阐释,为后续研究提供了清晰的理论框架。第二,通过将个性化推荐与产品类型进行关联分析,研究从理论层面解释了不同情境下个性化推荐效果的差异性及其内在机理。第三,创新性地引入隐私关注这一调节变量,不仅拓展了个性化推荐研究的理论维度,也为解释个性化推荐对用户产生的差异化影响提供了新的理论视角。第四,研究在系统梳理前人理论与实证研究的基础上,构建了完整的理论模型并提出相应研究假设,通过严谨的实证研究方法对理论框架进行验证和完善,为后续研究提供了可靠的理论基础和方法论参考。

2 文献综述

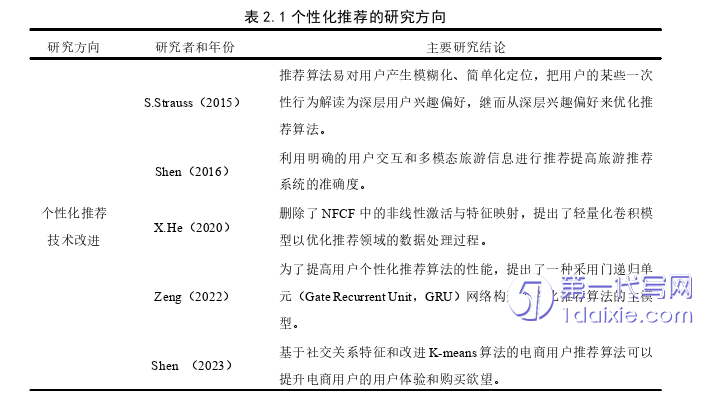

2.1 个性化推荐

2.1.1 概念界定

个性化推荐系统是一种技术框架,旨在根据特定用户的历史行为、兴趣特征及其偏好倾向,利用算法或人工手段精准地筛选并呈现内容,以满足个体化的信息需求并激发用户兴趣(Dabholkar et al.,2012)。从理论构建的视角出发,个性化推荐流程的完整架构由三组核心元素组成:一是推荐主体,指系统或个人层面;二是推荐客体,指用户或用户维度;三是推荐内容,指商品或服务。在此理论架构下,推荐对象被视为中心要素,推荐执行者所采取的策略及其实现途径发挥着决定性影响。同时,个性化推荐效能的关键衡量标准在于推荐内容与目标用户需求之间的匹配度(李欣琪等,2020)。推荐系统设计旨在依据目标用户的个人基本信息(如性别、年龄、生日)及其特定兴趣和偏好,提供高度个性化的内容建议。其核心目的是使用户感知到所接收到的信息或商品推荐完全契合其个人需求,以此激发用户的主动阅读兴趣和深入探索欲望,提高对推荐内容的关注度,进而增强用户体验和满意度(Baek et al.,2012)。个性化策略的核心在于识别并满足特定用户群体的独特需求,这一过程需要深入理解接收者的个体属性、偏好及其对特定内容的倾向性。通过综合分析目标用户的个人基本信息、兴趣点以及行为模式,可以精准定制符合其需求的个性化信息内容。此内容的生成旨在精确匹配用户的具体情境和兴趣,随后通过有效的传播途径直接送达目标受众,以实现高度针对性的信息传递效果(Kramer,2007)。因此本文将个性化推荐定义为根据特定用户的历史行为、兴趣特征及其偏好倾向,利用算法或人工手段精准地筛选并呈现内容,以满足个体化的信息需求。

2.2 产品类型

随着信息技术的快速发展,个性化推荐系统已广泛应用于电商、内容平台、社交媒体等多个领域,成为连接用户与产品的重要桥梁。个性化推荐系统基于用户的兴趣、偏好、历史行为等特征,为用户提供定制化的产品或服务推荐,从而提升用户体验和平台转化率。学术界对个性化推荐的研究主要集中在推荐算法优化(如协同过滤、内容推荐、混合推荐)、推荐结果的呈现方式、用户接受意愿与满意度等方面。近年来,越来越多研究将用户的行为特征、心理变量及情境因素纳入个性化推荐接受机制的研究框架,其中产品类型作为关键外部变量,引起了广泛关注。

2.2.1 概念界定

在个性化推荐平台上,产品种类极为丰富,不同产品的特性存在显著差异。用户依据多种分类维度对商品进行分门别类的界定与归类(Senecal et al.,2004)、如按照产品创新程度则可分为渐进性创新产品和突破性创新产品(杜晓梦等,2015)、按照需求驱动可分为享乐品和实用品等(Batra et al.,1991)。在当前的研究框架内,产品被主要区分为两类:一类为旨在提供愉悦体验的享乐型产品,另一类则侧重于满足功能性需求的实用型产品。

依据现有学术文献综述,大多数理论家倾向于将商品分类为两大类:享乐型产品与实用型产品(Chang et al.,2012)。其中,所谓享乐型产品(下文简称“享乐品”),是指一类旨在提供感官愉悦、促进身心放松、激发正面情绪,并满足用户情感与感官需求的商品,其核心价值在于即时地为用户提供满足感与快乐体验。实用型产品(下文简称“实用品”),是指兼具功能性与实用性特征的商品,其核心目标在于满足特定用户需求,有效地解决实际问题,并凸显出其明显的实用价值。在消费行为学领域,享乐品的消费与个体的情绪状态之间呈现出显著的相关性,这一现象揭示了深刻的心理主观性特质。例如,个体在识别能增进幸福感之物的标准方面存在明显差异,这一现象归因于不同个体对于幸福感的主观认知和定义存在差异。相较之下,实用品更强调于物品实际功能性的需求,其价值主要体现在对具体用途的有效支持与实现上(Dhar et al.,2000;Moore ,2015;魏华等,2016)。

3 理论基础和研究假设 ................................... 19

3.1 理论基础 ............................................... 19

3.2 模型构建 ................................................. 22

3.3 研究假设 ................................ 22

4 实验研究 ....................................... 27

4.1 实验一:个性化推荐对接受意愿的影响 ............................................. 28

4.2 实验二:产品类型的调节作用 ................................................... 33

4.3 实验三:隐私关注调节感知价值的中介作用 .............................. 43

5 结论与展望 ...................................... 52

5.1 研究结论与讨论 .................................... 52

5.2 管理启示 .................................................... 54

5.3 不足与展望 ......................................... 58

4 实验研究

4.1 实验一:个性化推荐对接受意愿的影响

实验一将通过一个预实验和一个正式实验验证个性化推荐对用户接受意愿的影响(即验证H1)。

4.1.1 预实验

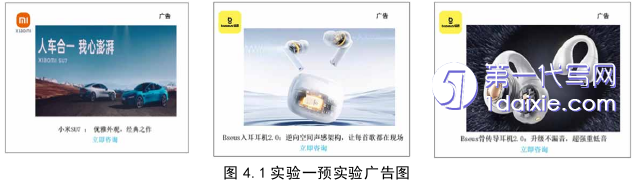

预实验的目的是对将用于实验一中的三组广告材料(广告1vs广告2vs广告3)进行检验,确保三种个性化程度(低vs中vs高)之间具有显著差异。

4.1.1.1 实验设计

(1)实验样本与设计

预实验采用的组间实验设计(广告1vs广告2vs广告3),并通过线上平台见数收集数据。将被试随机分配至三个实验情景中,并邀请被试根据李克特(Likert)七级量表对所展示的广告的个性化程度进行打分。共发放50份问卷,回收有效问卷47份。

(2)实验材料

你好!我们正在测试一款产品的广告效果。以下是关于这款产品的广告,请你仔细阅读此段广告并回答一下问题。谢谢你的配合。

请你想象,你平时喜欢听歌且爱刷朋友圈。你经常戴着一款骨传导式耳机在手机上听歌上网,浏览抖音、小红书、微博、微信朋友圈等社交网站。昨天你使用了1年的骨传导式耳机突然坏了,无法再使用,于是你马上在网上搜索与骨传导式耳机相关的信息,并计划更换一副新款的骨传导式耳机。今天你仍然和平时一样在手机上浏览社交网站推送的新闻突然弹出一条广告。

随机推送的广告内容:su7(低个性化程度)、入耳式耳机(中个性化程度)、骨传导耳机(高个性化程度),广告图见图4.1。

5 结论与展望

5.1 研究结论与讨论

本研究探讨了个性化推荐对用户接受意愿的影响差异及产品类型和隐私关注因素如何与个性化推荐产生交互作用,进而影响用户的接受意愿。为此,本研究构建了包含个性化推荐、产品类型、隐私关注、感知价值与接受意愿在内的理论模型,并通过三项情境实验收集数据,采用实证分析验证相关研究假设。主要研究结论如下:

第一,不同程度的个性化推荐对用户接受意愿具有显著差异。相较于低度个性化推荐,中度和高度个性化推荐对用户接受意愿具有更强的正向影响。实证研究表明,随着个性化推荐程度的提升,用户的接受意愿同步增强。本研究结果印证了技术接受模型(TAM)与感知契合理论(Perceived Fit Theory)的相关观点,即个性化推荐程度越高,系统对用户偏好的响应能力越强,从而提升了用户对推荐系统的感知有用性(Perceived Usefulness),进而增强了接受意愿。此外,从信息超载理论(Information Overload Theory)出发,高度个性化推荐通过过滤冗余信息、精简内容呈现,减少了用户的认知负荷,使用户能够更高效地做出决策,因此更易被接受。中度个性化则在满足多样性与相关性之间达到平衡,尤其适用于不明确需求的用户。因此,个性化推荐程度的层次差异对用户接受行为具有重要的引导作用。

第二,产品类型在个性化推荐对用户接受意愿的影响中发挥了显著的调节作用。具体而言,个性化推荐程度(高、中、低)与产品类型(实用品与享乐品)之间存在交互效应,即高个性化推荐更适用于实用品,而中度个性化推荐更契合享乐品,这两种匹配能显著提升用户的接受意愿。这是因为不同产品类型对应差异化的信息需求,进而激发不同的社会心理与情感反应,而这些需求可通过个性化推荐的程度得到有效满足。对于实用品而言,高个性化推荐相比其他两种推荐方式更能提升用户接受意愿,因为实用品主要依据客观属性进行评估,高度个性化推荐能够提供更精确的产品信息,而去除不相关的用户偏好干扰。因此,高个性化推荐更容易被接受。相反,在购买享乐品时,高个性化推荐反而可能降低用户的接受意愿,因为用户认为个性化推荐在处理主观和情感需求时的能力较弱,较高的推荐程度可能引发用户的抗拒心理。

参考文献(略)