本文是一篇毕业论文范文,本研究基于资源保存理论和社会交换理论,构建了“非工作时间工作连通行为—心理契约破裂—离职意向”的初步研究模型,并探讨了领导支持感在这一路径中发挥的调节作用。

第一章 绪论

1.1 研究背景

随着移动互联网的蓬勃发展和新兴信息技术的广泛应用,人们可以使用移动通信设备打破时空壁垒,随时随地进行互联互通。根据第53次《中国互联网络发展状况统计报告》,我国移动网络的连接总数已达40.56亿户,网民规模达10.92亿,网民中使用手机、笔记本电脑上网的比例分别为99.9%和30.3%,手机等移动通讯设备逐渐成为人们不可或缺的“日用品”。此外,移动电子设备和社交媒体的兴起与发展,推动了企业办公模式的变革,上下级和同事之间不再拘泥于面对面的工作对接,开始频繁使用移动通讯设备进行工作联系。虽然即时信息、电子邮件、线上会议等通信方式为员工的沟通提供了便利[1],一定程度上有助于组织实现高效率低成本地推动工作进展,但也导致员工逐渐被企业“秒回”消息的期望所绑架,不得不处于“持续在线”的状态以应对随时可能接收到的工作信息,工作向生活逐渐溢出,二者之间的传统界限被模糊。近年来,员工在非工作时间保持工作连通的行为愈发普遍。韩国劳动研究院的调查报告显示,韩国员工平均每天在正式工作时间之外使用移动通讯设备处理工作的时间为1.44小时;斯坦福教授弗瑞·菲佛指出,80%以上的美国员工会在周末处理工作事务,并且近六成的员工会在休假期间处理电子邮件。这一现象在频频加班的国内企业中更为突出,根据头部人力资源服务商前程无忧的调查报告,84.7%的受访职场人表示在下班后会被信息流“绑架”,时时关注工作相关信息,此外,约60%的受访者表示自己的工作和生活领域并没有明显界限,所处的“灵活机动加班”机制使其部分生活时间被“隐形加班”吞没。以上这种员工在非工作时间也处于“持续在线”的状态,使用移动电子设备和相应软件与同事进行联系、处理工作相关事务的行为被称作非工作时间工作连通行为(Work Connectivity Behavior After-hours,简称WCBA)[2]。

1.2 研究意义

1.2.1 理论意义

(1)为探究中国情境下非工作时间工作连通行为对青年员工离职意向的作用路径提供了新的观点。目前国内关于非工作时间工作连通行为的研究相对较少,且学者们在讨论其影响工作态度的具体路径时大多以心理脱离、工作—家庭冲突为中介变量展开,而本研究从社会交换的视角出发,引入心理契约破裂作为主效应的中介变量,打开了连接非工作时间工作连通行为与离职意向的又一“黑箱”。非工作时间工作连通行为作为数字经济时代下的一种“无偿劳动”,不仅剥夺了员工在法定工作时间之外的“休息权”,导致其产生资源不足的感知,还忽视了员工因额外工作量所应得的收入,使员工劳动的付出未得到相应回报,在此种情境下,相比于“脱离”和“冲突”等变量,心理契约破裂能更好地解释非工作时间工作连通行为这一新型压力源对青年员工离职意向的影响。因此,本研究揭示了压力源影响员工态度的新的内在机理,为今后进一步探究非工作时间工作连通行为的作用效果提供参考和借鉴。

(2)拓展了社会交换理论的应用范围。以往文献大多基于社会交换理论来解释员工对于事件的行为反应,而本研究则从信息化时代背景下诞生的线上“隐形加班”——非工作时间工作连通行为的“无偿”性质入手,借助社会交换理论构建研究模型,深入分析了心理契约破裂在非工作时间工作连通行为与青年员工离职意向之间发挥的中介作用以及领导支持感的调节作用,将社会交换理论的应用场景拓展至非工作时间工作连通行为的相关研究中,为后续探讨提供新的理论视角。

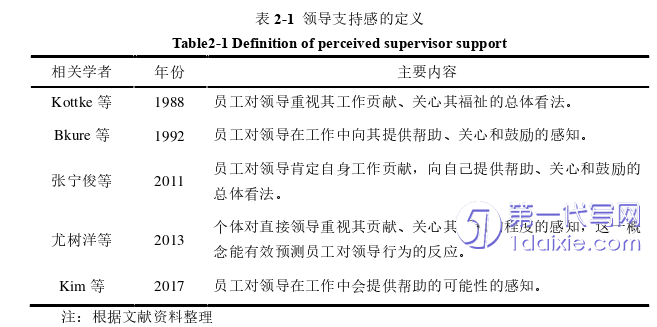

第二章 文献综述

2.1 非工作时间工作连通行为

2.1.1 非工作时间工作连通行为的概念

随着移动互联网的飞速发展和新兴信息技术的广泛应用,组织工作形式迎来了新的变革,上下级与同事之间面对面的工作沟通模式发生转变,员工能够随时随地使用移动电子设备和相应软件关注与工作相关的各类信息、沟通与处理工作事务。在这一背景下,非工作时间工作连通行为(Work Connectivity Behavior After-hours)应运而生,学者们对这一全新工作模式的研究也逐渐兴起。员工在常规工作时间之余、非工作场所借助便携式通讯设备从事与工作有关的活动最早被称为新兴的分布式工作安排,又称补充性工作行为[22]。随后,Schlosser[23]在符号互动理论的基础上首先将“工作连通行为”这一概念引入学术界,并将其定义为员工借助电脑、智能手机等移动通讯设备处理工作的行为,但早期以Schlosser为代表的学者们主要研究可移动的无线设备对员工工作连通行为的影响,较少关注工作连通行为的时空要素。在移动通信技术蓬勃发展的时代背景下,越来越多的组织成员利用非工作时间在家和其他非传统工作场所直接或间接参与工作,学者们也逐渐开始将研究重点放在工作连通这一新兴工作互动模式所具备的打破时空壁垒的特点上。Fenner等[24]基于前人研究提出了技术辅助补充工作的概念,即员工在休假期间或下班后借助先进的信息通讯技术与同事、领导保持连通,对工作加以补充的行为,并指出该行为被排除在薪酬福利范围之外。Boswell等[25]继而详细定义了“非工作时间的通讯技术使用”这一概念,具体指员工在下班后或度假时使用移动通讯设备接听工作电话、回复工作消息等行为。随后Richardson等[2]进一步提出并明确了“非工作时间工作连通行为(”Work Connectivity Behavior After-hours,简称WCBA)的概念,即员工在非工作时间(上班前、下班后、周末或节假日)使用移动通讯设备(如笔记本电脑、手机、平板等)处理工作相关事务、与组织内成员进行工作联系的行为。

2.2 心理契约破裂

2.2.1 心理契约与心理契约破裂

新冠肺炎(COVID-19)疫情给全球经济的向好发展当头一棒,受疫情影响,国民收入持续下降,消费信心和意愿显著降低,许多企业通过裁员的方式以应对经济波动,但这也导致了组织人力资源心理状态发生变化,员工普遍感到自身心理契约未被充分履行,形成心理契约破裂。心理契约(Psychological Contract)是反映组织和员工雇佣关系变化的核心要素,它体现着两者之间内隐的相互期望[62]。霍桑实验中关于物质和非物质因素对员工作用的研究最早涉及到“心理契约”的相关内容[63],但这一术语是由Argyris在《理解组织行为》一书中首先提出,Argyris将下属和领导之间隐含且非正式的关系描述为“心理的工作契约”,Levinson等学者则进一步深化和发展了这一概念,提出心理契约是组织和雇员之间隐性且不断发生变化的相互期望[64],Schein[65]在前人的基础上明确指出这一相互期望存在于任何时候且没有明文规定。可见早期学者们普遍认为心理契约是雇佣双方在交换过程中对于相互之间责任和义务的隐性期望[66]。20世纪90年代初,学者们关于心理契约的研究重心由双方期望转向员工个体层面,Rousseau[67]提出心理契约是雇员在与组织交换的过程中,基于承诺(双方所做出或暗示的承诺)而形成的关于雇佣双方责任与义务的信念和认知。心理契约来源于员工自身的主观感知而非雇佣双方的默认结果,组织无法形成心理契约,只能为员工产生这种知觉提供环境[67]。此后由于心理契约这一狭义定义更为明确且操作性更强,众多学者纷纷在研究中接受并采纳这一观点[68,69]。

第三章 理论基础与研究假设 .......................... 33

3.1 理论基础 .................................. 33

3.1.1 资源保存理论 ............................. 33

3.1.2 社会交换理论 .......................... 34

第四章 问卷设计与数据收集 ..................... 50

4.1 问卷设计 ..................................... 50

4.2 变量测量 ................................ 50

第五章 数据分析与假设检验 ............................. 54

5.1 描述性统计分析 .............................. 54

5.2 信效度分析 ................................ 55

第五章 数据分析与假设检验

5.1 描述性统计分析

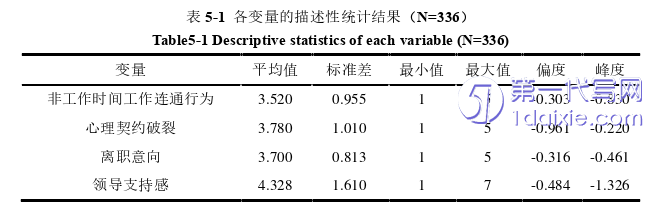

本研究使用SPSS 26计算了非工作时间工作连通行为、心理契约破裂、离职意向、领导支持感四个主要变量的均值、标准差、最值和偏峰度,具体结果如表5-1所示。

由上表可知,非工作时间工作连通行为、心理契约破裂、离职意向的标准差基本都小于1,领导支持感的标准差小于2,说明各核心变量具有较好的稳定性。再者,变量偏度的绝对值均小于3,峰度的绝对值均小于10,说明数据达到了正态分布的标准。此外,非工作时间工作连通行为的标准差为0.955,均值为3.520,均值高于中间值3,说明被试者在日常工作和生活中开展的非工作时间工作连通行为较多,组织和领导应该重视这一行为可能带来的不良影响,适度保持工作连通,以减轻其给青年员工带来的负担和压力。心理契约破裂的标准差为1.010,均值为3.780,其均值处于中等偏上水平,说明被试者心理契约破裂的程度较高,组织和各级领导应重视青年员工心理契约的建立和维护,及时采取有效措施缓解员工心理契约破裂的形成。离职意向的标准差为0.813,均值为3.700,说明组织内青年员工的离职意向普遍较高,管理者应重视成员离职意向对组织绩效的重要作用,找到措施积极应对,直击痛点,从而进一步降低人才流失率,帮助企业实现可持续发展。领导支持感的标准差为1.610,均值为4.328,说明组织内青年员工的领导支持感较高,但各级领导也不应因此放松警惕,还需在此基础上重视对员工的情感和工具支持,从而使员工的领导支持感始终保持一个较高的水平,有效提升其对领导和组织的认同与忠诚度。

第六章 研究结论与启示

6.1 研究结论

本研究基于资源保存理论和社会交换理论,构建了“非工作时间工作连通行为—心理契约破裂—离职意向”的初步研究模型,并探讨了领导支持感在这一路径中发挥的调节作用。通过对336份样本数据的分析,本研究系统检验了模型中的各项假设。具体结论与讨论如下:

(1)非工作时间工作连通行为会对青年员工离职意向产生显著的正向影响,即青年员工在非工作时间仍然保持“随时待命”的状态会使自身产生较高的离职意向,这一结果与Ferguson等[55]、潘清泉等[10]、张光磊等[9]的研究结论相一致,但本研究进一步细化了非工作时间工作连通行为正向影响离职意向这一机制发生的群体,直击当前企业青年员工离职率高、工作稳定性差的痛点。具体而言,在万物互联逐渐普及的新时代,作为企业主力军的青年员工虽然享受了技术发展给其生活带来的红利,但也被迫改变了工作的时间和地点。一方面,持续频繁的非工作时间工作连通使得青年员工的私人生活时间被工作任务和信息所挤占,随心安排生活的自由被束缚,有限的脑力、体力及心理等资源被不断“压榨”的同时无法得到及时补充和恢复。作为备受家人疼爱的独生子女,青年员工往往拥有充足的物质资源,因此注重工作的宽松和自由、抗压以及抗挫折能力较弱、厌恶加班文化[195,199],非工作时间工作连通行为所导致的资源不断消耗极易给其带来超出心理承受范围的压力和要求,此时青年员工为保护资源、维持资源存量可能会产生强烈的离职意向。另一方面,“持续在线”的工作连通不仅可能会迫使青年员工暂时搁置与亲人和朋友的约定,扰乱其常规人际交往活动的开展,打断其正在进行的睡眠和休闲,还会依托通讯技术和社交媒体堂而皇之地入侵员工的生活领域,让其陷入参与工作事务处理还是回归个人生活的两难处境,不断消耗时间和能量等资源在多重社会角色之间来回切换,进而加剧注重家庭和生活的青年员工资源的枯竭,使其不得不开启保全自我的防御机制,产生脱离现有组织的想法,以摆脱非工作时间工作连通行为的控制与束缚。

参考文献(略)