本文是一篇物流论文,本文探究我国各省份物流系统在遭受冲击后,能否迅速恢复至稳定运行状态的能力。以及基于“一带一路”倡议,以物流韧性为研究切入点,探讨了“一带一路”倡议与沿线省份物流韧性发展水平的之间的关系。

第一章 绪论

1.1研究背景与意义

1.1.1研究背景

(1)物流韧性的背景

近年来,自然灾害、事故灾难、公共卫生事件和社会安全事件频发,对全球经济与社会发展带来了极大的威胁与挑战。2020年,新型冠状病毒肺炎全面的爆发对给世界各国的经济贸易发展带来了极为沉重的打击。由于物流配送陷入停滞,全球性物资供应危机迅速显现,使得疫情对经济社会的冲击被成倍放大。在疫情反复冲击下,物流行业面临诸多严峻挑战,如劳动力因感染风险及隔离政策出现持续性短缺、交通管制对运输线路与时效造成显著限制、市场需求在特殊时期呈现非理性激增、运营成本因防疫投入和物流受阻等因素不断攀升,导致供应链原有结构失衡。多重因素交织,致使物流行业运转效能大幅下滑,严重迟滞行业复苏进程,已然成为阻碍各产业恢复产能的核心瓶颈[1]。疫情影响下,物流业是受其冲击最严重的产业之一,其中全球航运市场和国际物流供应链面临的不确定性风险也显著增加。例如,美国西海岸港口拥堵现象持续恶化,其影响已扩散至全球供应链体系,引发严重危机。造成该问题的多重因素中,除疫情引发的劳动力短缺外,关键原因在于港口集疏运系统缺乏抗冲击能力,面临货运高峰时,难以快速消化积压货物并恢复正常运转,这种“韧性”的缺失直接造成联运周转不及时,最终形成恶性循环[1]。2022年,在疫情持续蔓延的态势下,美国西海岸港口还尚未解决拥堵的同时,俄乌军事冲突也带来的新的不确定性,导致航运市场动荡,这种双重压力导致国际物流通道的关键节点持续阻塞,物流供应链瓶颈短期内难以得到有效解决[2]。面对如此的突发事件,研究物流“韧性”发展水平就显得尤为重要。

1.2研究内容与技术路线

随着不稳定和不确定的外界环境变化,近年来,突发自然灾害、公共卫生事件等意外冲击频发,对我国多个产业的供应链的稳定性构成严峻挑战。这种背景下,物流韧性,也就是物流系统面对外部冲击时所表现出的自适应调节与功能恢复特性,日益受到研究者的广泛关注。本文从韧性理论出发,对物流韧性的概念框架进行理论延伸,并运用熵值法测算我国30个省(市)2008—2023年的物流韧性水平,系统分析各省物流韧性发展现状。在此基础上,通过双重差分模型(DID)探究“一带一路”倡议对沿线省份物流韧性的影响效应,深入剖析其中的中介机制、调节机制及效应异质性。论文主体包含六个部分,各章节研究内容具体安排如下:

第一章:绪论。本章着重针对研究背景以及意义展开全面且深入的探讨。与此同时,对研究内容、所采用的研究方法、技术路线以及创新点予以系统性整理与归纳。

第二章:相关概念界定及研究评述。在本章节中,首先先对韧性的概念进行明确的界定,同时对该理论在现实应用方面的国内外相关文献进行梳理。接着,基于韧性理论的演化视角,界定了物流韧性的概念,并就近些年国内外与之相关文献展开综述。最后,对“一带一路”倡议成效的相关文献进行系统梳理并评述该倡议与物流领域的研究文献,以此为后续研究筑牢基础。

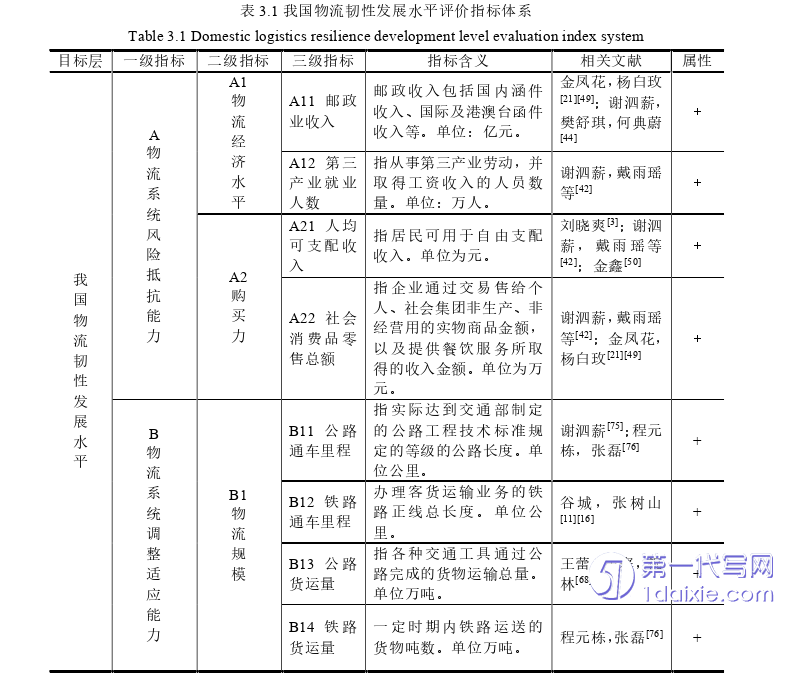

第三章:物流韧性发展水平的指标构建与测度分析。本章节基于对物流韧性概念,搭建起我国物流韧性发展水平评价指标体系,采用熵值法对我国范围内30个省(市)2008—2023年物流韧性水平进行测算,并通过对测算结果分析对沿线省份和非沿线省份的物流韧性发展水平进行全面比较。

第四章:“一带一路”倡议对物流韧性影响的研究设计。本章首先基于“一带一路”倡议与物流韧性的相关背景,对理论进行分析并提出了本文的研究假设,即“一带一路”倡议促进了沿线省份物流韧性发展水平,并探讨了“一带一路”倡议对沿线省份物流韧性的影响机制,包括政府支持力度、基础设施建设的的中介作用和技术创新能力及产业结构升级的调节作用。其次,对各个变量定义、数据来源进行说明。最后,构建了本文的双重差分(DID)模型,为后续实证分析提供了理论基础和方法支持。

第二章 相关概念界定及文献综述

2.1韧性概念界定及相关文献综述

“韧性(Resilience)”一词起源于印欧语系“Resilio”,亦称作弹性、复原力,属于多元且多维的概念范畴。其最初源自科学领域的研究,主要用于刻画复杂动态系统。之后,该概念被引入至心理学、管理学等众多领域,进而演变成一个跨学科概念,着重突出某一过程或者系统在遭受破坏性事件冲击时所具备的恢复能力。从不同学科视角出发,韧性可划分为心理路径以及系统路径。其中,心理路径主要针对个体与团队所展现出的动态心理活动展开描述,而系统路径则是对组织所拥有的系统能力予以阐释。

韧性最初多被运用于生态和工程领域:在生态领域中,韧性多指生态系统内部受外界冲击的抵抗能力和维持内部持续发展的能力;在工程领域中,韧性更多指物体受外力作用后的恢复原始状态的能力。而近年来,韧性更多被运用于社会系统中,在该领域中,韧性指的是社会系统在面临突发事件或灾害时,快速抵御、适应并恢复的能力[17-18]。随着对韧性理论的深入探究,学者对韧性概念的理解,不单单是“维持稳定”“恢复原有状态”,更多的是从演化角度出发,着重突出的“更新、转型、建立新的成长路径、抵御风险”[1]。部分学者在生态韧性和工程韧性等基础上,将韧性理论引入到区域经济中,由此提出区域经济韧性的概念。在明确区域经济韧性的概念后,更多学者开始对区域经济韧性展开测算,并对影响区域经济韧性的因素展开分析[19-20]。经济韧性研究热度持续攀升,原因在于它能够切实地减少突发事件、自然灾害、流行疾病等给社会经济的负面影响。但物流业作为经济系统中的重要构成之一,却鲜有研究对其韧性展开分析[21]。

2.2物流韧性概念界定及相关文献综述

物流韧性作为本研究的切入点,本指物流系统面临冲击后的一种反映弹性,具体而言,其内涵在于物流系统在受到自然灾害的侵袭、疫情的冲击或者社会环境的变化等状况后,依旧能够保持稳定运营,不被击垮,并能迅速恢复活力,实现新的发展与成长。但是物流“韧性”很难度量,本文所指的物流韧性其实是物流韧性发展水平,如果这个水平越高,那么在以后再受到外部冲击时,它的这种恢复能力肯定比其他低水平的地方要强。韧性高的物流系统,不仅可以促进区域经济的高速发展,也可以提高产业链的协同性[42]。当突发事件来临,以新冠疫情为例,更多学者了解到全球供应链网络并没有想象的牢固,且恢复能力较弱,需探究构建出更强韧性的供应链网络。物流业在疫情防控的关键时期发挥着中流砥柱的作用,成为紧急救援工作的核心力量。它不仅是保障国民经济稳定运行的关键要素,还为生产的快速恢复提供了直接助力,在引领经济发展方面做出了难以估量的贡献[43],从更宏观的层面来看,物流业已然成为打通双循环关键环节的“韧性增加器”,对经济的稳定与发展意义重大[44]。

本研究从全国层面系统评估各省物流韧性发展水平,重点探讨当面临多元化内外部风险冲击时,物流体系依托其适应调节机制、抗风险效能及可持续性特征,实现运营状态快速复原并保持稳定高效运转的内在能力。清晰且准确地认识并测度物流韧性的特征与具体表现,深入分析我国各省份物流韧性发展水平的状况,精准识别影响物流韧性的关键因素,不仅有助于推动物流产业高质量发展,更能显著提升应对突发性低概率事件的防控效能。

第三章 物流韧性发展水平指标构建及测度分析 ................................ 16

3.1 物流韧性评价指标构建原则 ....................................... 16

3.2 物流韧性评价指标体系构建 .................... 16

3.3 数据来源与测度方法 ..................................... 21

第四章 “一带一路”倡议对沿线省份物流韧性影响的研究设计......... 28

4.1 理论分析和研究假设 ............................... 28

4.2 变量定义与数据说明 ....................................... 31

第五章 “一带一路”倡议对沿线省份物流韧性影响的实证分析......... 38

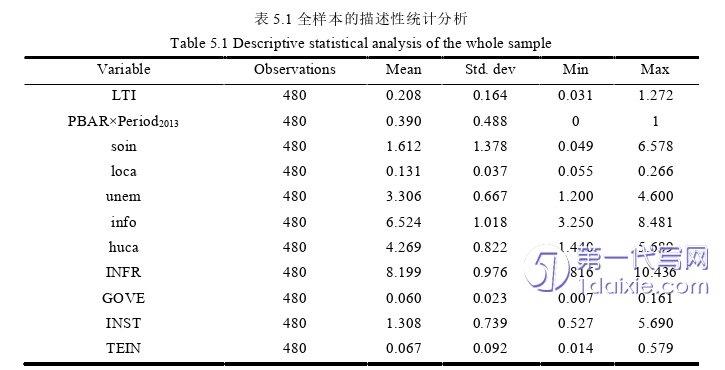

5.1 描述性统计分析 ...................................... 38

5.2 基准回归 ............................ 39

第五章 “一带一路”倡议对沿线省份物流韧性影响的实证分析

5.1 描述性统计分析

在开展实证分析之前,先对全样本实施描述性统计分析来判断样本的分布态势以及偏度状况。本文的变量描述性统计分析的详细情况如表5.1所示,其中LTI最大值为1.272、最小值0.031、均值0.208,标准差0.164;INFR最大值为10.436、最小值5.816、均值8.199,标准差0.976;GOVE最大值为0.161、最小值0.007、均值0.060,标准差0.023;INST最大值为5.690、最小值0.527、均值1.308,标准差0.739;TEIN最大值为0.579、最小值0.014、均值0.067,标准差0.092。从数据特征角度来看,由于各变量样本的均值与中位数相差不大,这表明此样本呈现出趋近于正态分布的状态。

第六章 研究结论与展望

6.1研究结论

在我国实施“一带一路”倡议过程中,物流业为各区域间的互联互通提供了重要支撑,成为促进国际经贸往来和基础设施联通的核心保障力量。另外,在当前复杂且多变的环境状况以及频发的突发事件背景下,本文探究我国各省份物流系统在遭受冲击后,能否迅速恢复至稳定运行状态的能力。以及基于“一带一路”倡议,以物流韧性为研究切入点,探讨了“一带一路”倡议与沿线省份物流韧性发展水平的之间的关系。

本文先通过构建物流韧性发展水平(LTI)综合评价体系,基于2008—2023年我国30个省份的面板数据,采用熵值法对其物流韧性发展水平进行了测度,全面、系统地对我国各个省份物流韧性发展的现状进行了分析。其次采用双重差分模型(DID)检验“一带一路”倡议的政策效应。同时,利用平行趋势检验、安慰剂检验、反事实检验、倾向得分匹配(PSM-DID)、更改聚类方式多种方法验证研究结论的稳健性。通过中介效应与调节效应分析,揭示政府支持力度、基础设施建设、技术创新能力及产业结构升级在政策传导中的作用。最后,根据各省份地理位置和对外开放水平程度不同讨论在“一带一路”倡议效应下的异质性。本文的主要研究结论有如下两点:

第一,对2008—2023年我国30个省份物流韧性水平的现状展开了深入分析。本文从韧性的内涵出发,借鉴国内优秀学者的研究成果,从风险抵抗能力和调整适应能力、创新发展能力三个维度入手,利用3个一级指标、7个二级指标、21个三级指标,构建了我国物流韧性发展水平的评价指标体系。用熵值法对2008年至2023年我国30个省份的物流韧性发展水平进行了测算。通过对各指标权重的计算,得出了各省份物流韧性发展水平的综合得分。基于测算结果,利用Geoda软件绘制了2008年、2013年、2018年和2023年我国各省份物流韧性发展水平的空间分布图,并对其进行了分位数统计分组。分析结果表明,各省份的物流韧性发展水平存在显著差异,且随着时间的推移,部分省份的物流韧性水平提升明显。特别是在“一带一路”倡议实施后,沿线省份的物流韧性发展水平增速显著加快,表明该倡议对沿线地区物流系统的韧性提升具有积极的推动作用。

参考文献(略)