本文是一篇景观毕业论文,本研究以深圳市深圳湾公园为研究对象,结合景观生态学、城市规划与设计、园林植物学、游憩行为学等基础理论以及国内外相关研究成果,对深圳市深圳湾公园进行全面踏勘,系统分析深圳市深圳湾公园的景观现状。

第一章绪论

1.1研究背景

1.1.1深圳湾区生态治理对粤港澳大湾区有多方面的、深远的影响

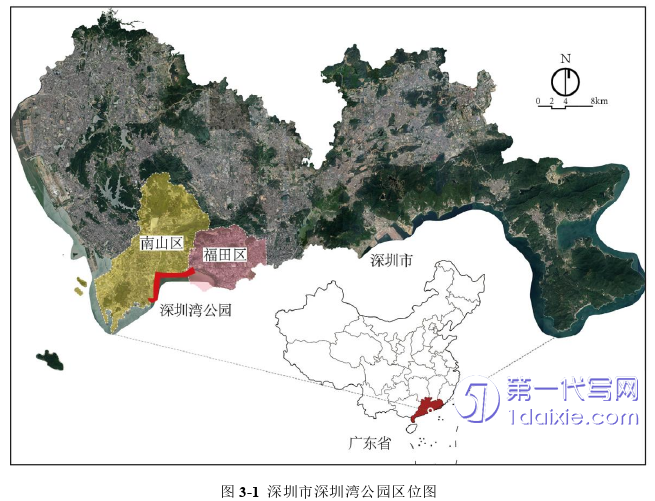

粤港澳大湾区是继美国纽约湾区、美国旧金山湾区、日本东京湾区之后,世界上的第四大湾区[1]。粤港澳大湾区主要是由广州市、深圳市、佛山市、中山市、珠海市、江门市、东莞市、惠州市、肇庆市九大城市和香港特别行政区、澳门特别行政区两大特别行政区共同组成,土地面积达56000km²,占据全国的0.6%。深圳市于1979年成立,并与1980年成为我们国家设立的第一个经济特区。自改革

开放以来,深圳市依托独特的政策优势与优越的地理位置,实现了经济的迅猛增长。当前,深圳市不仅稳固了作为国家经济特区的地位,也被国家赋予了创新型城市的战略定位,并且被定位对外开放的门户,深圳市的经济实力与影响力辐射全国,是全国性经济中心。

深圳市地处广东省中南部沿海区,东临大亚湾,西接珠江口,北连东莞、惠州两市,南与香港新界接壤。深圳市的地理位置和生态环境为粤港澳大湾区提供了丰富的生态服务价值,深圳湾区一直是深圳市经济发展和城市生活最为活跃的区域,但随着城市化和工业化的快速发展,深圳湾区的生态环境也遭受了严重破坏。作为粤港澳大湾区的核心区域之一,深圳湾区的生态治理成效直接关系到整个区域的生态环境质量。通过加强深圳湾区的环境治理和生态保护,可以显著提升区域的空气、水体和土壤质量,改善生态系统服务功能,提升区域的生态环境质量,吸引更多高端产业和人才聚集,推动区域经济转型升级和高质量发展。良好的生态环境是区域经济发展的重要支撑,深圳湾区的生态治理为粤港澳大湾区的可持续发展提供坚实的生态基础。同时,生态治理还将带动环保产业、绿色能源等新兴产业的发展,为粤港澳大湾区的经济增长注入新的动力,有助于增强粤港澳大湾区的综合竞争力,深圳湾区生态治理的推进还有助于加强粤港澳大湾区各城市之间的协同合作。通过共同推进环境治理和生态保护项目,加强区域间的信息共享和资源整合,将有助于提升整个区域的生态环境质量和管理水平。这将为粤港澳大湾区的协同发展奠定坚实基础,推动区域一体化进程不断加快。

1.2相关概念

1.2.1城市绿地

广义的城市绿地是指城市规划区范围内的各种绿地,是城市规划区内被植被覆盖的土地、空旷地和水体的总称。它包含两个层次的内容:一是城市建设用地范围内用于绿化的土地;二是城市建设用地之外,对城市生态、景观和居民休闲生活具有积极作用、绿化环境较好的区域[5]。根据《风景园林基本术语标准》(CJJ/T91-2017)和《城市绿地分类标准》(CJJ/T85-2017)等权威文件,广义的城市绿地主要由以下公园绿地、居住区绿地、交通绿地、附属绿地、生产防护绿地与其他绿地组成[6]。狭义的城市绿地则指城市中面积较小,设施较少或没有设施的绿化地段。这些地段与面积较大、设施较为完善的公园等公共空间相区别,但同样具有绿化和美化城市环境的作用。

1.2.2滨海公园

滨水区是城市中一个特定的空间地段指“与河流、湖泊、海洋毗邻的土地或建筑;城镇临近水体的部分”[7]。滨水景观一般指紧靠海洋、河流、湖泊等水体的岸边地带的独特景观,对于不同尺度、不同走向的水体,滨水区域的景观可以呈线状、带状或面状空间分布在陆地边缘。《公园设计规范》(GB51192-2016)中,公园的定义为向公众开放,以游憩为主要功能,有较完善的设施,兼具生态、美化等作用的绿地。本文的滨海公园是指城市滨水区自然环境与人造景观的集合,兼具环境美学与使用功能的综合体[6]。对于城市而言,滨海公园具有很高的生态价值和游憩价值,不仅仅是构成公共开放空间的一部分,对于打造提高城市整体形象、保护改善城市的生态环境也有特殊的意义。1.2.3景观

景观通常指的是在某些范围内由地面空间与地面上的事物所构成的景象,是由地形、地貌、土壤、水体、植物和动物等所构成的综合体,能给人们带来一定的视觉感受。《中国大百科全书·地理学》(1990)概括了地理学中对景观的几种理解:①某一区域的综合特征,包括自然、经济、文化诸方面;②一般自然综合体;③区域单位,相当于综合自然区划等级系统中最小的一级自然区;④任何区域单位[8]。随着社会的发展,人们对于景观的研究也不再局限于对自然景观的研究,景观设计常常与生态、建筑、艺术等学科交织在一起,通过结合自然景物与人造景物来打造更实用美观的空间境域。

第二章基础理论及国内外研究进展

2.1相关基础理论

2.1.1景观生态学理论

景观生态学是研究景观单元的类型组成、空间配置及其与生态学过程相互作用的综合性学科。景观生态学(Landscape Ecology)最初由德国地理学家C.特罗尔(C.Troll)在1939年提出[13]。这一学科旨在研究在一个相当大的区域内,由许多不同生态系统所组成的整体(即景观)的空间结构、相互作用、协调功能及动态变化。早期景观生态学的研究主要集中在欧洲,尤其是德国、荷兰和捷克斯洛伐克等国家。这一时期的研究更多地是地理学和植物科学的综合,关注景观的形成、演变和特征。随着生态系统思想的广泛传播,景观生态学逐渐发展成为一门独立的学科。在这一时期,景观生态学的理论体系逐渐完善。Forman R和Godron M合著出版的《景观生态学》(1986)一书,为景观生态学的发展奠定了重要的理论基础。该书详细阐述了景观结构、功能和变迁的研究方法,推动了景观生态学作为一门独立学科的成熟[14]。深圳市深圳湾公园作为重要的城市带状绿地,景观生态学理论有助于分析公园内不同生态斑块(如绿地、水域、建筑等)的空间分布、相互作用以及它们对整体生态系统的影响,研究公园与周边城市空间的关系,探讨如何优化空间布局以提升公园的使用效率和使用体验,以及是否满足游客的多样化需求。

2.2滨海景观国内外相关研究

2.2.1国外研究进展

西方发达国家对城市滨水区规划实效性的研究起步主要是对于港口和码头的研究,而滨水区的开发主要是以实践为主的现代城市滨水区的规划设计,且城市滨水区的开发主要是为工业发展服务。1980年后,国外的滨水区开发到达了理论发展的高潮。欧洲、北美、亚洲和南非轮流组织了大规模的海滨开发。西欧和北美的大多数项目都是滨水区的再开发,其中大多数是沿海地区、码头和港口发展的案例研究。许多不同学科的专家和学者开始研究滨水区的发展,从不同的层次和角度丰富了滨水区的理论基础,这股掀起全球的开发热潮给滨水区开发也带来实践上的突破。

1938年,约翰·O·西蒙兹的《景观设计学场地规划与设计手册》为滨水景观的规划设计提供了系统的理论框架和实践指导。西蒙兹强调在景观设计中应充分理解自然、尊重人类体验,并注重景观的社会环境与文化认同,这为滨水景观的可持续发展奠定了理论基础。1988年,霍伊尔的书籍《滨水空间更新》对全球滨水区再开发现象进行全面分析。《滨水空间更新》不仅涵盖了多伦多、鹿特丹、曼彻斯特等多个城市的详细个案分析,还深入探讨了滨水空间开发的驱动因素与存在的矛盾,为滨水景观的更新改造提供了宝贵的经验。布里·安的《滨水区城市重拾边界》进一步探讨了城市滨水区的多功能性,将其视为城市重拾边界、提升城市软实力的重要空间载体。书中总结了滨水区开发的成功经验,强调了功能与环境的协调,以及对公众全年开放的必要性。2002年,雷蒙·W·加斯提的《超越边界纽约的城市滨水区》则聚焦于纽约这一国际大都市的滨水景观发展。

第三章 深圳市深圳湾公园景观调查 ......................... 30

3.1 深圳市基本概况 .......................... 30

3.1.1 地理位置 ....................... 30

3.1.2 地形地貌 .............................. 30

第四章 深圳市深圳湾公园景观评价 .................. 88

4.1 评价体系概述 ........................... 88

4.1.1 评价方法选择 ........................... 88

4.1.2 基本流程 .......................... 88

第五章 深圳市深圳湾公园景观特色、问题及建议 ................ 111

5.1 深圳市深圳湾公园景观特点 ........................... 111

5.1.1 丰富的植被与红树景观 ............................. 111

5.1.2 独特的湿地生态与海岸线 ....................... 112

第五章深圳市深圳湾公园景观特色、问题及建议

5.1深圳市深圳湾公园景观特点

5.1.1丰富的植被与红树景观

公园内种植的植物种类繁多,共计73科194属247种,它们共同构成了丰富多彩的植物群落,为公园增添了四季更迭的自然韵味。在植物配置上,深圳湾公园充分考虑了地形因素,通过巧妙组合不同植物群落,打造了开敞型、半开敞型等多种空间类型。例如,红树林生态公园以茂密的树林和阳光草坪为主,空间密闭度高;北湾鹭港以休息广场和阵列的小叶榄仁为特色,空间有序开阔;日出剧场以其独特的弧形草坪和开阔的视野著称,是观赏日出的绝佳地点,空间布局既实用又富有美感;海风运动广场则融合了运动与休闲功能,以开阔的硬地广场和周边的绿化带相结合,既便于市民进行各类体育活动,又不失自然和谐之美。这种空间布局与地形地貌紧密融合,既展示了自然景观的多样性,又充分满足了游客的休闲需求。

深圳湾公园内的红树种类丰富,其中常见的红树植物有蜡烛果、秋茄、海榄雌、海桑、海漆等,半红树植物主要包括水黄皮、黄槿、苦郎树、海杧果、苦榄蓝等,红树伴生植物有海刀豆、草海桐、木麻黄、文殊兰等。这些红树植物主要分布在红树林海滨生态园和流花山、潮汐湿地等区域。红树植物四季常青,绿叶繁茂,观赏价值高,对维护生态平衡、保护生物多样性也起到了重要作用。红树林是生物多样性的宝库,为众多生物提供了栖息地和繁殖场所。红树林生态系统内包含了丰富的生物种类,包括鱼类、虾蟹、鸟类、哺乳动物等。这些生物在红树林中形成了复杂的食物链和食物网,维持了生态系统的稳定和平衡。红树林的繁茂生长为这些生物提供了丰富的食物来源和安全的庇护所,有助于生物多样性的保护和维持。红树林具有出色的净化水质和空气的能力。红树林的根系能够吸收海水中的悬浮物和沉积物,减少水体的富营养化和重金属污染。同时,红树林通过光合作用吸收二氧化碳并释放氧气,有助于改善空气质量。红树林被誉为“海岸卫士”,其茂密的树冠和发达的根系能够有效地抵御风暴潮、海平面上升等自然灾害的侵袭。

第六章结论与讨论

6.1结论

深圳市深圳湾公园是城市线性开放公共空间的典范,融合了生态、美学、休闲及文化多重功能,实现了绿色资源的高效配置与利用,不仅无缝衔接了城市的自然生态景观,还深度融入了丰富的人文内涵,使得这一绿色空间成为城市生活中不可或缺的组成部分。

本研究以深圳市深圳湾公园为研究对象,结合景观生态学、城市规划与设计、园林植物学、游憩行为学等基础理论以及国内外相关研究成果,对深圳市深圳湾公园进行全面踏勘,系统分析深圳市深圳湾公园的景观现状,在调研成果的基础上,分别从植物、建筑、水体、道路、小品五个角度构建深圳市深圳湾公园景观评价模型,并计算出深圳市深圳湾公园的景观综合评价指数,旨在提出具有针对性的优化策略,为深圳市深圳湾公园未来的提升与扩建提供坚实的理论基础。主要成果与结论如下:

(1)实地调查研究:植物种类丰富,物种多样性高,常绿乔木和灌木占比高,为公园提供了持久的绿色基底,植物观赏特性多样,满足了不同季节和视觉需求。藤本植物种类和数量较少,垂直景观营造不足,并且植物的科普教育不足。建筑风格现代简洁,功能分区明确,服务设施完善,但是文化建筑数量有限,难以满足游客对文化活动的需求。部分早期建筑设施老化,需要更新维护。亲水设施多样,驳岸形式丰富,红树林等湿地植物对水质净化和生态维护起到了重要作用,但是水体景观相对单一,潮汐湿地的水景效果较差。水质仍需要加强监测和管理。小品类型丰富,满足了不同功能需求。智慧型小品的应用在逐渐增加,但是应用还不够广泛。小品以观赏为主,缺乏足够的互动性和参与性。路网结构清晰,园路等级分明,铺装材料多样,丰富了园路景观。部分区域无障碍设施设置不足或标识不明显,影响了特殊群体的游览体验。部分区域人车混行,存在安全隐患。

(2)层次分析法评价研究:评价结果表明,深圳市深圳湾公园整体景观综合评价较高,为Ⅰ级。准则层平均得分排序为:水体景观、植物景观、建筑景观、道路景观、小品景观。从指标层面上分析,总体平均得分较高的是水岸安全性、绿地数量、植物色彩与季相变化、水体水质状况,其次是建筑功能实用性、近水型活动、水岸处理形式、植物种类多样性、无障碍设施合理性、水体亲水性、植物空间层次感、建筑景观融合性、道路路网设计,得分最低的是小品美观性。

参考文献(略)