本文是一篇会计论文,本文研究了实际控制人过度自信对控股股东股权质押的影响,并进一步区分了股权质押的类型。

1 引言

1.1 研究背景

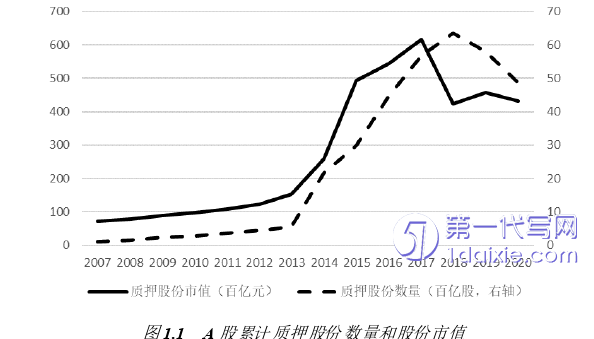

股权质押是指股票持有人以其所拥有的股权作为质押标的物向金融机构申请贷款或为第三方贷款提供担保的行为(谢德仁等,2016)。由于一方面股权质押拓宽了股东和上市公司的融资渠道,另一方面股票的流动性和易变现性使得金融机构可以以较低成本处置质押的股票,近些年来股权质押行为在资本市场上越来越普遍(郝项超和梁琪,2009)。尤其是在2013年之后,股权质押业务出现爆发式增长,一方面得益于股市走强,另一方面得益于金融监管宽松,场内质押的开放。据WIND统计,截至2021年1月22日,A股市场质押总股数为4822.16亿股,市场质押股数占总股本的比例为6.76%,市场质押总市值为44126.69亿元。图1.1为2007年以来A股累计质押的股份数量和股份市值。

但是,近年来股权质押爆仓、冻结的新闻也屡见不鲜,尤其是在2017年乐视网的股权质押爆仓和冻结之后。2018年,随着股市的下跌,股权质押的风险更是暴露无遗,引起了社会各界的广泛关注。为防范股权质押融资风险,沪深交易所先后发布多项规定,限制股权质押融资规模、增加资金用途承诺,对控股股东高比例质押融资的行为进行约束。2018年3月12日,《股票质押式回购交易及登记结算业务办法(2018年修订)》正式实施,该办法提高了股权质押的准入条件,新增了资金用途承诺,从规模和渠道上限制了股权质押融资业务。

1.2 研究意义

本文的贡献主要有以下几点: 首先,本文丰富了关于管理者过度自信的相关文献。现有关于管理者过度自信的文献主要是指职业经理人的过度自信,适用于股权比较分散的发达国家。在中国,上市公司的股权相对集中,实际控制人往往既掌握控制权,又掌握管理权,而现有文献没有进一步研究实际控制人的过度自信,本文是首次这样做。且以往关于管理者过度自信经济后果方面的文献主要研究了过度自信对企业投资(Malmendier and Tate, 2005)、融资(Malmendier and Tate, 2011)、并购(Malmendier and Tate, 2008)、创新(Hirshleifer et al., 2012)等的影响,没有研究过度自信对控股股东股权质押的影响,本文的研究有助于补充这类文献。

其次,本文丰富了股权质押动因方面的相关文献。现有研究专注于研究股权质押的经济后果,包括对于公司盈余管理(谢德仁和廖珂,2018)、税收筹划(王雄元等,2018)、创新投入(李常青等,2018)等各方面的影响,进一步地影响公司业绩(郝项超和梁琪,2009;郑国坚等,2014)以及在资本市场上的表现(谢德仁等,2016;李常青和幸伟,2017)。但是关于股权质押的动因大多是理论上的分类(高兰芬,2002;艾大力和王斌,2012;杜丽贞等,2019),实证研究较少(Cheng et al.,2020),本文通过实证研究表明实际控制人过度自信也是股权质押的动因之一。

再次,本文系统地将股权质押进行分类。以往大部分关于股权质押的文献不区分股权质押的类别,导致关于股权质押经济后果的研究结论不一,且无法对股权质押的动因进行更进一步的研究。本文根据股权质押资金投向的不同,将股权质押分类为支持型和非支持型,有助于理解实际控制人和控股股东的真实意图,并研究其对被质押公司决策的后续影响。

最后,以往关于股权质押直接后果的文献大多研究股权质押的平仓风险。而风险表示可能性,并非实际发生的后果。本文研究的是股权质押冻结这种实际发生的后果,丰富了股权质押直接经济后果方面的有关文献。

2 文献综述

2.1 股权质押文献综述

2.1.1股权质押的定义

股权质押是指出质人以其拥有的股权作为标的物而设立质押(郑国坚等,2014)。谢德仁等(2016)对股权质押的定义为股票持有人以其所拥有的股权作为质押标的物向金融机构申请贷款或为第三方贷款提供担保的行为。本文使用谢德仁等(2016)对股权质押的定义。

2.1.2股权质押动机

股权质押近几年一直是学术界和实务界所关注的热点问题。相比股权质押经济后果方面的大量研究,对股权质押的动机研究较少(王海芳等,2020)。郝项超和梁琪(2009)认为股权质押是最终控制人变相收回投资的一种方法,而王亚茹等(2018)的研究表明控股股东股权质押主要是为了缓解暂时性融资约束,而非变相收回投资。

高兰芬(2002)将股权质押的动机划分为资金投资、炒作股票与增加持股三种。艾大力和王斌(2012)认为控股股东进行股权质押的动机可分为“主动质押”和“被动质押”两种,前者是将质押资金作为财务杠杆以满足常态化的投资需求,而后者则是因为控股股东面临财务约束不得不通过股权质押进行“准套现”。杜丽贞等(2019)以2013—2018年A股主板上市的民营企业为样本,分别以质押资金投向、公司资金占用情况、控股股东股权集中度以及公司股价波动率四个维度对大股东股权质押的潜在动机进行了实证研究。实证结果表明控股股东进行股权质押的动机有缓解被质押公司融资约束、掏空上市公司、防止自身控制权转移和稳定股价四种。Cheng et al.(2020)通过严格的实证研究表明高财务约束水平可能会促使控股股东使用股票质押作为公司的替代资金来源,表明公司的财务约束是控股股东股权质押的动因之一。

2.2 过度自信文献综述

2.2.1 过度自信的定义

谭松涛和王亚平(2015)认为过度自信是指人们缩小了对于某一现象后验分布的判断范围。Melmendier(2018)将过度自信定义为“both a shift in mean and an underestimation of variance”。根据Melmendier(2018)的定义,本文将人们低估潜在风险而高估自己投资资产价值的现象称为过度自信。

2.2.2管理者过度自信的消极影响

自从Roll(1986)提出“自以为是”(hubris)假说,将过度自信引入金融领域以来,过度自信一直是金融领域大量研究的重要方向之一。Roll的研究表明决策者的自以为是可以解释为什么当标的资产的价值被高估的时候企业仍然会进行并购。后续学者的研究不断拓展了管理者过度自信的经济后果。

Malmendier and Tate在2005年和2008年的两篇重要文献中分别研究了管理者过度自信对企业投资以及并购成本的负面影响。Malmendier and Tate(2005)的研究表明当过度自信的管理者倾向于在内部资金充足的时候过度投资,因为他们认为自己拥有比市场更多的信息,从而高估项目的回报;而在内部资金不足的时候大幅削减投资,甚至放弃净现值为正的项目,因为他们认为外部投资者低估了公司的价值,融资成本太高。Malmendier and Tate(2015)通过更严谨的实证方法再次证明了这一结论。王霞等(2008)利用中国A股的数据进行研究,结果表明过度自信的管理者倾向于过度投资,并对融资活动产生的现金流有更高的敏感性,与Malmendier and Tate(2005)的研究结论一致,验证了行为金融学理论在中国资本市场的适用性。

3 案例分析 ......................... 12

3.1 藏格控股案例分析 ....................................... 12

3.2 银亿股份案例分析 ............................ 15

3.3 案例分析小结 ....................................... 17

4 理论分析与研究假设 .................................. 19

4.1 实际控制人过度自信与控股股东股权质押 ................................ 19

4.2 实际控制人过度自信与股权质押的资金用途 ............................ 20

4.3 实际控制人过度自信与股权质押资金的支持方式 .................... 22

5 研究设计 .................................. 24

5.1 研究样本 .................................. 24

5.2 变量定义 ....................................... 24

6 实证结果

6.1 描述性统计

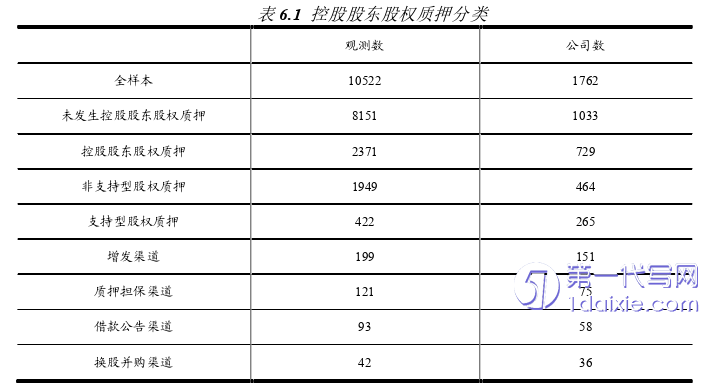

表6.1是控股股东股权质押分类的基本情况描述。发生过控股股东股权质押的公司有729家,其中,发生过支持型股权质押的公司有265家;控股股东股权质押资金投向被质押公司的渠道以增发渠道为主,换股并购渠道最少。(由于部分公司采用了两种及以上的渠道,所以四种渠道的公司数和观测数总和大于支持型股权质押的公司数和观测数)

7 结论与启示

7.1结论

本文研究了实际控制人过度自信对控股股东股权质押的影响,并进一步区分了股权质押的类型。本文以2008-2017年的沪深两市A股非国有上市公司样本,用实际控制人个人特征来衡量过度自信,检验结果发现,过度自信的实际控制人,所控制的企业的控股股东更可能进行股权质押,质押频率更高,质押比例更大。进一步区分股权质押的类型,当控股股东股权质押资金投向被质押公司时为支持型股权质押,反之为非支持型股权质押。结果发现,实际控制人过度自信,控股股东更可能进行支持型股权质押,且从方式上来看,控股股东更可能以获得股权的方式来支持被质押公司。进一步地,实际控制人过度自信,控股股东在两年后、三年后更有可能发生股权质押冻结。

本文的研究结果意味着控股股东股权质押不一定是为了“掏空”上市公司,也可能是因为实际控制人对企业未来的发展充满信心,通过股权质押为上市公司提供发展所需资金。但是,由于实际控制人低估了股权质押的风险,进行高比例股权质押,之后更可能面临流动性紧张、股权质押冻结的风险。本文补充了关于股权质押动因方面的文献,表明实际控制人过度自信是控股股东进行股权质押的动因之一,并且通过对股权冻结的检验,丰富了股权质押经济后果方面的文献。本文同时也拓展了行为金融领域对过度自信的研究。一方面拓展了过度自信的研究对象,另一方面也丰富了过度自信经济后果方面的文献。在中国股权相对集中的背景下,实际控制人作为股权投资者,也在公司的重大决策上具有最终决定权,对公司的未来发展具有重要影响,因此对其行为的研究具有重要意义。

参考文献(略)