本文是一篇教育论文,本研究在协同理论的视域下探究幼小双向衔接的问题,了解“课程”“教师”“家长”“政策”这些子系统内部环境和系统之间的协同作用,并尝试提出优化路径。

一、幼小双向衔接的价值意蕴及应然样态

(一)幼小双向衔接的价值意蕴

年来,幼小衔接就是学前教育研究的一个重点议题,颇受世界各国研究者的关注。我国在幼小衔接上也做出了努力。1989年,教育部发布了《幼儿园工作规程(试行)》这一文件,文件中明确提出,幼儿园和小学应该密切联系、互相配合,注意两个阶段教育的相互衔接。在2012年,教育部发布了《3-6岁儿童学习与发展指南》,也指出要做好幼小两个阶段的衔接工作,“严禁幼儿园提前学习小学教育内容。”尽管如此,幼儿园和小学分属不同的学段,两个学段之间天然地携带着不同的基因。在实践中单向衔接、幼儿园小学化的现象依然顽固存在,这些问题不同程度上导致了儿童入学适应困难,影响了儿童的身心健康,阻碍了儿童可持续发展。为了改变这一局面,2021 年 3 月,教育部印发《关于大力推进幼儿园与小学科学衔接的指导意见》,提出要积极推进科学有效的幼小双向衔接。这是新中国成立以来国家层面上出台的关于幼小衔接的第一份专门性文件,文件中正式提出了“双向衔接”这一概念,并给出了相关的指导意见。它为改变幼小衔接活动现状提供了明确的政策指引,同时也让我们深入探索幼小双向衔接的价值意蕴。

1.缝合学段鸿沟,有利于建设高质量教育体系

在党的十九届五中全会期间,提出了建设高质量教育体系的要求,推动学前到高中的教育质量整体提升,可以看出在建设高质量教育体系中,关系到学前教育和小学教育的幼小双向衔接已经被纳入了这一体系之中。建设高质量教育体系,它必然是在整体式、体系化中的变革与发展,是一种新整体、新体系的呼之欲出。①学前教育和小学教育之间不应该各自独立存在,儿童不可能在大班结束后突然之间自如地切换到小学阶段的模式中,儿童的身心特点在一段时间内一定是同时存在、互相交叉的,这样才能减缓幼小衔接的心理陡坡。因此幼小双向衔接应当以一种科学的方式进行有机衔接,发挥其整体的育人功能。因此,建设高质量教育体系必然要确保有联结作用的衔接之桥本身的质量,以促进各学段之间更好衔接和一体化发展。①缝合幼儿园和小学阶段的鸿沟,才能在教育体系的起步阶段迈出坚实的一步。

(二)幼小双向衔接的应然样态

根据文献可知,幼小双向衔接的过程中,儿童处于“失语”状态,成人没有真正地站在儿童的角度来开展幼小衔接工作,导致了儿童幼小双向衔接课程的缺失,让幼小衔接工作缺失了载体。而作为幼小衔接中非常重要的主体——幼儿园教师、小学教师和家长之间也存在割裂,尚未形成教育合力。与此同时,幼小双向衔接的政策也呈现疲软之势,让幼小双向衔接工作悬浮空中,无处生根。根据文献资料的梳理,根据这些问题,可以反推幼小双向衔接的应然样态。

1.幼小双向衔接课程:以儿童为中心,保障幼儿的发展连续性

儿童的发展应当是一个循序渐进的连续过程,幼小双向衔接衔接应当以儿童为中心,把儿童的发展需求放在第一位,促进儿童身心健康发展。陈帼眉《幼儿入学准备教育》一文中提到,所谓连续性,就是说儿童心理发展的新特点是在原有特点基础上逐渐出现的。在儿童从幼儿园跨入小学的时候,儿童既保留着幼儿期的某些特点,又具有学龄期刚刚出现的某些特点。②也就是说,当儿童从幼儿园过渡到小学阶段的时候,如果新的学习经验和情感经验是建立在儿童已有的经验基础之上,那么发展的连续性就得到了保障。

在现实中,幼儿的发展却会遭遇系列困境,幼儿园和小学反映出了两种不同的观念与文化、不同的历史发展、不同的教学路径与方法、不同的需求与期望。①再加上物理环境的改变、同伴数量的突变、活动方式的骤变等,导致了幼儿在衔接过程中出现了入学适应困难的现象。如,日本曾经就经历了“一年级问题(first grader problem),就是一年级的新生无法适应义务教育。”②美国研究表明,有13%—20%的儿童出现衔接困难。③在我国,也不少研究表明,儿童表示“听不懂老师讲课”“不喜欢上小学,提到上学就哭”之类的情况。

二、幼小双向衔接的实践现状

(一)对衔接课程的现状调查

儿童的发展具有连续性的特点,幼儿园和小学作为儿童成长的两个重要阶段,其目标、内容和方式都存在着巨大的差异。而幼小衔接课程则是为了缩小差异,幼儿在这两个阶段之间平滑过渡,对幼儿的终身发展有着深远的影响。因此,对幼小衔接课程的调查显得尤为必要。为了了解清楚幼儿园老师、小学老师对幼小衔接课程的理解现状,分别就以下几个方面进行了调查。

1.衔接课程的内涵

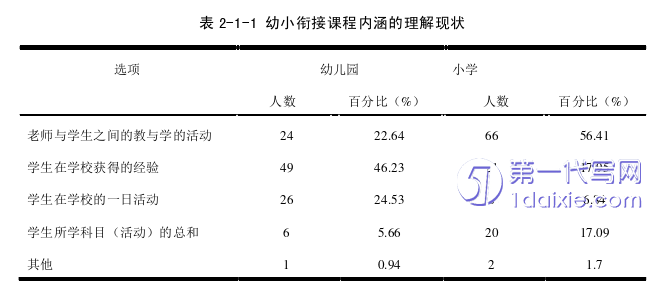

本研究首先对课程内涵的认识进行了问卷调查,题干是“您认为幼小衔接课程是什么”,选项涵盖了五个不同的课程观。一是幼小衔接课程是老师与学生之间的教与学的活动,强调的是教学,具有学科本位的特点。二是幼小衔接课程是学生在学校获得的经验,认为课程是直接和间接经验的总和。三是学生在学校的一日活动,这种课程观是从实际的生活中总结出来的。四是学生所学科目或所经历的活动的总和。从数据中可以看出,56.41%的小学老师认为课程是老师与学生之间的教与学的活动,小学老师更注重教学,更追求学业质量。其次相对较多的选项依次是“学生在学校获得的经验”和“学生所学科目(活动)的总和”,分别占比17.95%和19.09%,而“学生在学校的一日活动”这个选项只有6.84%的小学老师选择。相比之下,幼儿园老师的调查结果与小学老师呈现出明显的差异。有46.23%的幼儿园老师认为课程的内涵是学生在校获得的经验,其次是学生在校的一日活动,可以看出幼儿园老师对课程的理解偏综合化。从课程的内涵来看,幼儿园和小学教师对幼小衔接课程的理解存在分歧。

(二)对教师主体的现状调查

在对幼小衔接重要性进行了调查后,随后针对幼小衔接的双向问题进行了调查,具体如下:

1.幼儿园和小学老师的对谁向谁“靠拢”的认识

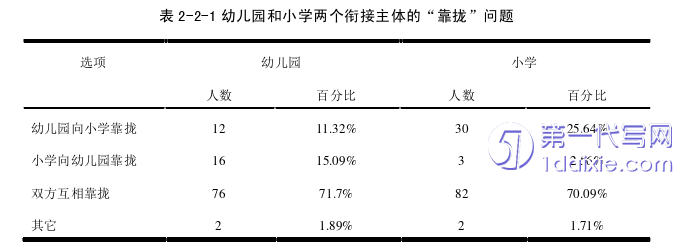

从数据中我们可以看到,幼儿园和小学的相同点就是大多数人都赞同双方互相靠拢,幼儿园有76人赞同此观念,占比71.7%,小学有82人赞同此观点,占比70.09%。值得特别关注的是在选择单向靠拢的选项中,幼儿园老师和小学老师的态度差异巨大。幼儿园有11.32%的人赞同幼儿园向小学靠拢,有15.09%的人赞同小学向幼儿园靠拢。看来,一部分幼儿园老师根深蒂固地认为自己对幼小衔接是自己分内职责,也有部分人呼吁小学老师向自己靠拢。相比而言,小学老师的态度倾向则更加明显,25.64%的人认为幼儿园应该向小学靠拢,而只有2.56%的人认为小学应该向幼儿园靠拢。可见,虽然大部分人赞同互相靠拢,这或许是政策的宣传到位的缘故,亦或是出于选择一个最佳答案的考量,而从其他选项的对比,可以明显看到,小学老师对自己在幼小双向衔接中的角色定位更低,始终认为幼儿园是幼小衔接的主力。

三、幼小双向衔接的实践问题及影响因素 ......................... 43

(一)幼小双向衔接的实践问题 ............................ 43

(二)幼小双向衔接问题背后的影响因素 ........................ 53

四、协同育人视域下幼小双向衔接的优化路径 ............................... 57

(一)课程协同:从“此岸”到“彼岸”,开发“桥梁式”的课程资源 .......... 57

(二)教师主体协同:从“单一”到“双向”,共同减缓衔接“陡坡” .................. 61

结语 ............................ 69

四、协同育人视域下幼小双向衔接的优化路径

(一)课程协同:从“此岸”到“彼岸”,开发“桥梁式”的课程资源

1.贯通的课程目标

这一贯性的目标设置方面,我们可以借鉴国外已有的成功经验。如芬兰,从学前教育到基础教育的培养目标是连贯且基本一致的。芬兰学前教育的主要任务是促进儿童具备持续成长、发展和学习的先决条件。《2014学前教育国家核心课程》用“连续的学习路径”(acontinuous learning path)这一理念加以概括,并确立学前教育作为“学习路径中的一部分”的重要地位。④美国设计了一种“P-3”(幼儿园到3年级)学校。这种学校精心设计了满足幼儿需要的设施、日程和教育方法,采用一系列的标准和课程,力图将学前教育完全整合进学校系统。⑤国外成功的幼小衔接课程经验都存在一个共同点,那就是衔接课程目标的连贯性和一致性,这种连贯性体现了教育的连续性特点,而一致性是有梯度的循序渐进地提升,让孩子在一脉相承的课程中逐步实现能力与素养的稳步提升。2021年,教育部发布了《幼儿园入学准备教育指导要点》和《小学入学适应教育指导要点》。其中,《幼儿园入学准备教育指导要点》提出“以促进幼儿身心全面准备为目标,围绕幼儿入学所需的关键素质,提出身心准备、生活准备、社会准备和学习准备四个方面的内容。”《小学入学适应教育指导要点》提出了“以促进儿童身心全面适应为目标,围绕儿童进入小学所需的关键素质,提出身心适应、生活适应、社会适应和学习适应四个方面的内容”。从入学准备到入学适应,从内容上来看是具有连贯性的,但是没有提出幼小衔接这个过渡阶段需要培养的关键素质和能力目标具体是什么。因此,在构建幼小衔接课程的设计时,需要形成连贯的精准的具体目标。在设置目标时,首先要站在儿童立场,关注并促进儿童的生命全程,着眼于儿童的长远发展。其次,课程的目标设置要关注儿童当前的心理需求,尊重儿童过往的经验,也相信其未来有无限可能,并巧妙地在新旧经验中间找到一条通道,运用维果斯基的“最近发展区”理论,帮助儿童实现知识、能力、情感的连续增长,为其终身发展奠定基础。

结语

幼小双向衔接是近几年热议的话题,通过调查和访谈,幼小双向衔接的种种问题也浮出水面。衔接课程的缺失,幼小教师的零碎而随意的教学实践,家长的焦虑裹挟,政策的频频发布却难以落地等,这些问题都直接影响着幼儿的身心发展。因此,本研究在协同理论的视域下探究幼小双向衔接的问题,了解“课程”“教师”“家长”“政策”这些子系统内部环境和系统之间的协同作用,并尝试提出优化路径。

课程方面,课程是幼小衔接的重要载体,然而调查显示,幼小衔接课程存在着目标不清、课程内容随意、课程评价模糊等情况,基于此,通过制定贯通的课程目标、整合衔接课程的内容、改变评价方式等方式,让幼小衔接的课程联结其两个学段,架起顺利过渡的桥梁。

教师方面,幼儿园教师一头热,小学教师向下衔接意识薄弱。因此,小学教师要更新教育观念,尤其是小学教师要意识到自己的主体地位。在此基础上,通过外部环境的布置和内部教学方法的改变来缩小幼小衔接的鸿沟。为了完善幼小双向的长效机制,还要对幼小教师开展联合培训,提升他们对幼小衔接工作的胜任力。

家长方面,家长作为衔接的另一大主体,由于缺乏科学的衔接观念和衔接指导,因此需要指导家长树立科学的衔接观念,明确“超前学习”的危害。同时,还要跟家长组建交流平台,提升家长在幼小衔接活动中的能力,发挥其主体作用,协同助力幼小衔接。

政策方面,对于幼小衔接乃至幼小双向衔接,国家出台过多个政策来推动幼小衔接发展。通过调查,发现政策虽然多方位频繁发布,但其互补性较弱,地方的实施方案有待完善。因此要优化政策的顶层设计,注意多方联合,同时细化政策链,让幼小衔接的政策能够落地。

参考文献(略)