本文是一篇项目管理论文,本文在深入梳理和分析公益项目、志愿服务项目和社区购买服务模式相关研究的基础上,以项目全生命周期管理理论、利益相关方理论、APC评估理论为基础,。

1 导论

1.1 研究背景与意义

1.1.1 研究背景

当前,志愿服务发展程度已经成为衡量现代社会文明进步与否的一个重要标志,是培育和践行社会主义核心价值观的重要内容。从党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央高度重视志愿服务工作,做出了一系列重要指示与决策部署。2017年,国务院发布施行《志愿服务条例》,明确了志愿服务、志愿者、志愿服务组织的有关定义,制定了志愿服务相关促进措施与责任规范,为志愿服务事业的发展指明了方向。2021年,国家十四五规划纲要发布,其中明确指出:“健全志愿服务体系,广泛开展志愿服务关爱行动。弘扬诚信文化,推进诚信建设”,把推动志愿服务事业发展摆到事关国家建设的重要位置。2023年,党的二十大报告中提出了“完善志愿服务制度和工作体系”的新要求。同年,中共中央、国务院印发《党和国家机构改革方案》,其中提出组建中央社会工作部作为党中央职能部门,并且具体提出“划入中央精神文明建设指导委员会办公室的全国志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查等职责。”以发展组织,建立纽带的方式鼓励志愿服务事业的发展壮大,体现出志愿服务事业建设是中国特色社会主义进入新时代的时代所需。

近年来,在相关政策引领和支持下,我国志愿服务组织管理日趋规范化,志愿服务组织数量日益增加,注册志愿者人数逐年递增,志愿服务项目开展呈现出多元化趋势。截至2023年,我国注册志愿者人数已超过2.35亿[1],展现出全社会参与志愿服务的高涨热情。然而,当前志愿服务事业发展依然面临诸多问题与挑战,如:志愿服务相关法律法规不健全、志愿服务管理制度不完善、长期志愿者规模小、专业化志愿服务组织少等。

1.2 研究现状

1.2.1 公益项目绩效评价研究现状

志愿服务项目隶属于公益项目范畴,对公益项目进行绩效评价研究,可以为志愿服务项目绩效评价研究奠定基础。因此,为充分收集相关文献,分析研究现状,本文将首先对公益项目绩效评价研究现状进行拓展分析和梳理,在此基础上,针对性探讨志愿服务项目绩效评价研究。

公益项目绩效评价是涉及制定评价目标、选择适当的绩效评价方法以及确定具体评价指标的过程。国外对公益项目开展绩效评估的时间较早,相关研究在20世纪30年代开始发展,到20世纪60年代受到重视。当前,国际上关于公益项目评估的研究理论、方法主要来源于企业经营项目、政府公共项目的绩效评估理论[6]。其中研究使用较多、影响较大的理论主要有:

(1)“三E”理论。该理论起源于20世纪70年代美国管理和预算办公室提出的政府公共项目评价的“3E”原则,后来演变为“三E”理论[7]。 “三E”理论中的“三E”分别是指经济、效率与效果。该理论的目的是通过对三要素进行考察,评估项目在资源利用、执行过程和实现目标方面是否达到最佳水平。

(2)“三D”理论。该理论是由诊断、设计和发展三个阶段构成的项目评估框架[8]。 “三D”理论强调项目评估应该是一个系统性的过程,包括对问题的深刻了解、评估框架的科学设计以及基于评估结果的持续改进和发展。

(3)“顾客满意度”理论。该理论最早可以追溯到1965年Cardozo的研究,该学者提出提高顾客的满意度,会令顾客产生再次购物的行为,而且不会转换其他产品[9]。“顾客满意度”理论强调通过评估顾客对产品或服务的满意程度来衡量项目是否成功,是一种自下而上、以顾客满意度为焦点的评估理论。

(4)平衡计分卡理论。1992年哈佛大学教授Kaplan和Norton提出了平衡计分卡的绩效评价理论。为了提高和改进企业的管理水平,该理论将企业绩效评估从传统财务角度扩展到四个维度:财务、顾客、内部流程和学习与成长,并认为企业需要综合考虑各方面因素才能实现长期成功[10]。

2 相关文献综述与理论基础

2.1 志愿服务项目绩效评价概念界定

2.1.1 志愿服务

志愿服务从属于慈善服务的范畴,从本质上是慈善性的,与慈善精神相契合[52]。

通过梳理国外文献,本文总结了使用较广泛的志愿服务定义。Wilson[53]认为志愿服务是指为使他人、团体或事业受益而自由提供时间的任何活动。志愿服务是一系列帮助行为的一部分,它比自发的援助更需要承诺,但范围却比提供给家人和朋友的照顾狭窄。Snyder和Omoto[54]将志愿服务的定义拓展为“自由选择和有意识的帮助活动,这些活动随着时间的推移延伸,参与者不期望获得报酬或其他补偿,通常是通过正式组织进行,这些活动是代表需要帮助的事业或个人进行的。”这个定义中的大多数术语都是不精确的,因为在现实世界中,某种行为是否符合志愿服务只是程度问题,这是Cnaan等人[55]提出的观点。而《联合国志愿者年宣言》[56]提出:志愿服务是个人为了增进邻人、社区、社会的福祉而进行的非营利、不支酬、非职业化的行为。

而查阅国内相关文献,发现志愿服务在我国尚未形成统一定义。《志愿服务条例》[57]中规定“本条例所称志愿服务,是指自然人、法人和其他组织以向社会或者他人提供服务的方式,自愿、无偿开展的公益活动”。《中国志愿服务大辞典》[58]对志愿服务的定义为:广义上指造福近亲属以外的他人(个人或团体)或环境的所有活动。狭义上是指无偿为非营利机构服务。与狭义的解释相比较,广义的定义中没有对提供服务的主体进行限制,对服务对象的界定也较为宽泛。

2.2 志愿服务项目绩效评价理论基础

2.2.1 项目全生命周期理论

项目全生命周期管理理论是最早由Jaafari教授[60]提出,他通过对并行建设、项目管理信息系统以及全生命周期集成管理开展研究,将生命周期理论引入到了项目管理领域,提出了项目全生命周期管理模型。美国项目管理协会将项目生命周期定义为:为了更好地管理和控制项目,一个组织会将项目划分为一系列的项目阶段以便更好地将组织的日常运作与项目管理结合在一起,项目是分阶段完成的一项独特性的任务,项目各个阶段构成了一个项目的生命周期,并将各阶段划分为概念阶段、规划阶段、实施阶段和结束阶段[61]。

在项目全生命周期管理中,不同项目的生命周期会有一些不同。志愿服务项目作为一个整体同样由各个阶段构成[62]。因此,对社区购买模式下志愿服务项目的绩效评价可以从项目生命周期角度进行分析,将项目划分为各个阶段,进而全面且系统地把握项目实施的结果。

2.2.2 利益相关方理论

2.2.2 利益相关方理论

2.2.2.1利益相关方理论概括

“利益相关方”一词于1963年由美国斯坦福研究学院最早提出,他们认为:利益相关方是这样一些群体,没有其支持,组织就不可能生存。它们是包括股东在内的受企业影响又能影响企业的企业参与者。

从20世纪60年代开始,西方学者对利益相关方理论开展了广泛研究,并根据新的时代背景不断扩展利益相关方的概念、范围和应用领域。其中Freeman[63]通过对利益相关方理论的研究,提出利益相关方的定义为:对组织的结果有影响的任一个人、组织或群体。该定义被西方企业管理研究者广泛使用。与此同时,相关理论也在不断发展,如Clarkson[64]对利益相关方的定义是对企业过去、现在以及未来的活动持有各种权力或收益的个人或团体。

3 志愿服务项目绩效评价问题剖析及目标 ................................. 23

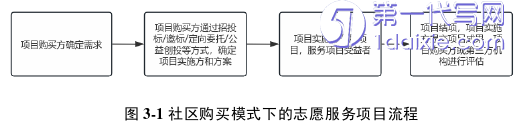

3.1 社区购买模式下志愿服务项目运行机制分析 ..................... 23

3.2 志愿服务项目全生命周期过程 ........................... 24

4 绩效评价指标体系构建 ..................................... 40

4.1 志愿服务项目绩效评价框架构建 ................................ 40

4.1.1 志愿服务项目绩效评价框架 ............................... 40

4.2 志愿服务项目绩效评价初始指标的确定 ..................... 42

5 实证分析 .................................... 73

5.1 项目选择思路 ....................................... 73

5.1.1 时间截面确定思路 .................................. 73

5.1.2 项目数量确定思路 ................................. 73

5 实证分析

5.1 项目选择思路

5.1.1 时间截面确定思路

为验证上文构建的社区购买模式下志愿服务项目绩效评价指标体系的可行性和实用性,需要选取志愿服务项目开展实证分析。在本文的第三章和第四章,已经构建了三个绩效评价阶段的志愿服务项目绩效评价指标体系,但受限于研究时间和研究范围,本次研究无法从实证项目的规划阶段至成果阶段全过程追踪评价项目绩效。因此,本文仅选择项目实施绩效评价阶段为实证分析时间截面,在此评价阶段内选取项目进行实证分析。

5.1.2 项目数量确定思路

在实际情况中,单个项目的评价主体样本数量有限。因此,为弥补单个项目评价主体样本数据较少的缺陷,本文在项目实施绩效评价阶段中选取3个社区购买志愿服务项目开展绩效评价,通过3个项目的实证分析来验证项目实施阶段绩效评价指标体系的实用性。

6 研究结论与展望

6.1 研究结论与建议

6.1.1 研究结论

本文在深入梳理和分析公益项目、志愿服务项目和社区购买服务模式相关研究的基础上,以项目全生命周期管理理论、利益相关方理论、APC评估理论为基础,以霍尔三维模型为框架整合以上理论,并结合问卷调查等方法,构建形成了社区购买模式下的志愿服务项目绩效评价指标体系,然后基于熵权-C-OWA算子组合赋权法确定了指标权重,最后通过引入物元可拓评价模型,对三个实例项目进行了绩效评价,验证了指标体系的可行性,从评估技术的角度出发为志愿服务项目绩效评价提供了可供参考使用的方法,由此得出结论如下:

6.1.1.1建立了社区购买模式下的志愿服务项目绩效评价主客体评价模式

本文引入项目全生命周期管理理论和利益相关方理论,通过分析社区购买模式下志愿服务项目的全生命周期过程,确定划分项目的绩效评价阶段,进一步在绩效评价阶段中识别出项目的利益相关方和核心利益相关方,分析得出项目的评价主体和评价客体,并梳理了主客体之间的评价方向,最终构建形成了社区购买模式下志愿服务项目的绩效评价主客体立体评价模式。该评价模式充分考虑了多元评价主体和客体的双重维度,使得项目绩效评价更加全面深入,有助于评价主体在志愿服务项目实践中更好地把握项目的全貌。

参考文献(略)