本文是一篇计算机论文,本文在稀疏解混的框架下进行了高光谱图像解混任务。针对降低光谱库的大规模和高相干性对解混造成的影响、设计快速收敛的优化算法、高效利用高光谱图像固有空间先验信息、提升稀疏解混算法时效性等问题进行了深入研究。

第一章绪论

1.1研究背景与意义

随着高光谱成像技术的进步,卫星与无人机等航天技术日益广泛地投入地面监测任务,极大地促进了地物信息的自动化全面获取,进而深化人们对地球上复杂自然现象的理解[1]。遥感技术作为一种非接触式信息采集手段,

通过遥感卫星、航空器等平台,以其广阔的覆盖范围、实时的监测效能、丰富的数据类型以及多维信息解析能力,显著超越了传统的测绘方式。因此,遥感技术在各个领域不断拓展应用边界,已深入到农业、林业、地质、气象、军事等多个关键行业[2]。

自上世纪80年代初期起,随着遥感技术的飞速进步,人们成功研发出首台融合光谱和成像技术的成像光谱仪,由此开创了高光谱遥感这一崭新技术领域[3]。该技术的核心原理在于利用地物对不同波长的光的吸收和反射率差异来成像。当光线照射到地表,不同波长的光子与物质发生相互作用,产生吸收、反射或透射现象。高光谱成像系统通过多个窄带光谱传感器同步捕获反射光信号,以此获取地物在各个波段的详细光谱特性[4]。这一技术的突破性进展在于显著提升了光谱分辨率,能够达到纳米级别,甚至是10−2波长的纳米级别数量级[5]。高光谱图像的性能主要由光谱分辨率和空间分辨率两方面衡量。光谱分辨率的高低决定了图像在不同波段区分地物特征的能力,其与光谱通道数量紧密相关,通道越多,捕获的地物光谱特征越丰富,光谱分辨率也就越高[6]。另一方面,空间分辨率定义了图像中可辨识的最小地物尺寸,直接反映了图像在空间维度上的细节表现,通常以像素数量和像素大小来表述。高光谱成像系统的效能与传感器的特性紧密相关,这主要体现在光谱分辨率和空间分辨率两个关键指标上。光谱分辨率侧重于衡量图像在不同波长间的区分能力,而空间分辨率则关乎识别图像内最微小细节的能力[7]。高光谱图像的独特优势在于其具备的卓越光谱分辨率,能够捕获丰富的光谱数据,但其缺点同样明显,即受限于成像系统和传感器,空间分辨率相对较低,因而常常在高光谱图像中产生大量的混合像元现象[8,9]。

1.2国内外研究现状

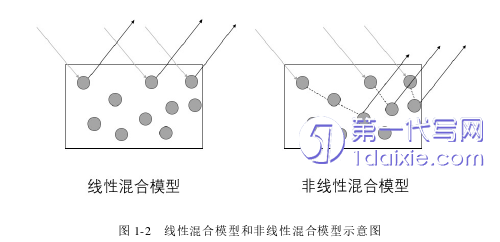

高光谱解混技术在遥感图像分析的学科中占据核心地位,其核心在于对混合像元的解析,以估算地表组成成分的端元特性及丰度比例,进而实现地表覆盖的精细化分类和定量化研究。近年来,国内外学者的深入探索使高光谱解混技术不断进步和完善,已在众多领域展现出广阔的应用潜力。据文献[16]所述,根据光谱混合现象的差异,科研人员主要发展了两类混合模型:线性和非线性混合模型。线性混合模型基于宏观层面的假设,认为太阳光子仅与单一物质发生相互作用。非线性混合模型则认为入射的太阳光子与多种物质发生折射后再返回传感器。线性混合模型因其解析简便、运算效率高以及明确的物理意义,长久以来在高光谱数据解混领域占据主导地位[17]。鉴于其优势,本研究选择以线性混合模型为理论基础,展开深入的解混分析探索。

1.2.1光谱混合模型

高光谱图像的解混问题本质上是一个复杂的图像逆问题,具有显著的理论与实践挑战。在高光谱遥感领域,对混合像元的精确分离是提高数据解析度和拓宽应用领域的核心要素。现有的解混方法主要围绕两种理论架构展开:一种是基于地物光谱线性组合假设的线性模型,另一种则是考虑了复杂环境中的多重散射影响的非线性模型。如图1-2所示,其中用虚线示意了非线性模型中的多次散射过程。

第二章高光谱遥感影像解混算法基础

2.1线性混合算法简介

线性混合模型由于其简洁的实现策略和直观的物理解释,在高光谱图像解混领域得到了广泛应用。通常,这类模型可归纳为四大类别:基于几何的解混方法、基于稀疏回归的解混方法、基于统计模型的解混方法和基于深度学习的解混方法。在本章后续的数学表达中,采用花体符号代表张量,大写字母代表矩阵,小写字母则用于表示向量。

2.1.1基于几何的解混方法

基于几何建模的方法将高光谱图像的端元视为数据集最小体积单纯形的边界点,或是数据集凸包的最大单纯形的顶点[72]。基于几何的解混方法主要分为两类:一种是基于纯像元假设的方法,另一种则是基于最小体积的方法。

纯像元解混方法建立在特定前提之上,即每个地物端元在图像中至少由一个像元完全代表,这意味着高光谱图像的单纯形几何结构的每个顶点均有对应的端元实例。这一假定在算法设计中具有实际价值,因为它为开发高效算法提供了理论基础。这类方法通常利用数据集的凸包特性,通过几何建模将端元定位在特征空间的顶点,其中包括PPI(The pixel purity index)算法[29]、N-FINDR(N-dimensional Feature Space Fitting)算法[31]以及VCA(Vertex Component Analysis)算法[73]等常用技术。

在实际问题中,高光谱图像的纯净像元极其稀缺,主要归因于传感器固有缺陷,这极大地限制了基于纯像元假设的处理方法的效果。鉴于此,研究者们转向发展非纯像元假设的算法[32–34],典型代表为最小体积法及其变种。该类方法旨在寻找一个混合矩阵,其定义的单纯形体积最小化,从而规避对纯像元假设的严格依赖。然而,这一放松的假设转而引向了一个更为复杂的非凸优化问题。尽管如此,最小体积方法在缺乏纯像元假设或对其弱化的情形下,为高光谱数据分析提供了一种有力的手段。但不可忽视的是,由于其非凸性质和对噪声的敏感性,解混效果往往不尽如人意。此外,端元光谱由几何方法提取的精度将显著影响后续的丰度估计,这种分步解混策略可能导致误差在端元提取阶段传递至丰度估计步骤。

2.2基于稀疏回归的解混方法简介

近年来,研究者提出了一种新的解混方法:基于稀疏回归的解混方法。Iordache首先提出可以将解混问题转化为半监督学习任务,假设观测到的图像特性能够以线性组合的形式来表征已知的多种纯光谱特征,这些特征通常源于实地的光谱辐射测量数据。因此,解混的核心挑战在于从庞大的光谱库中甄选出一组最优光谱特征,这组特征能对场景中的各个混合像元实现最优化建模。这实质上是一个组合问题,需要基于稀疏诱导正则化器的有效线性稀疏回归技术。这是因为与光谱库可增长的庞大规模相比,实际参与混合的端元数量非常有限,通常是极少的[35]。基于稀疏回归的解混方法由于其无需预先估计端元,以及其清晰的物理意义和简单易实现的特点在高光谱解混中被广泛应用。

综上所述,基于稀疏回归的解混方法是一种有效的、物理意义明确的半监督解混方法。然而其所使用的先验光谱库具有大规模和高相干的特点,也就是说,光谱库中的端元数量巨大且彼此之间有很强的相似性。众所周知,高光谱图像中只出现很少数量的端元,直接使用大的先验光谱库进行解混是不合适的,这将会导致未出现的库原子作为噪声被引入待估计的丰度中,还会带来端元识别不准确的问题。如何规避这个问题仍然是目前稀疏解混领域的一个难点。

第三章 基于自适应光谱库裁剪和快速优化的稀疏解混算法 ............ 30

3.1 前言 ............................... 30

3.2 提出方法 .................... 31

第四章 基于子丰度图正则化的低秩双TV稀疏解混算法 ................. 53

4.1 前言 ................................... 53

4.2 提出方法 ............................ 54

第五章 系统设计 ............................ 72

5.1 高光谱遥感图像解混算法验证系统 ....................... 72

5.1.1 可行性分析 ..................... 72

5.1.2 需求分析 ............................... 72

第五章系统设计

5.1高光谱遥感图像解混算法验证系统

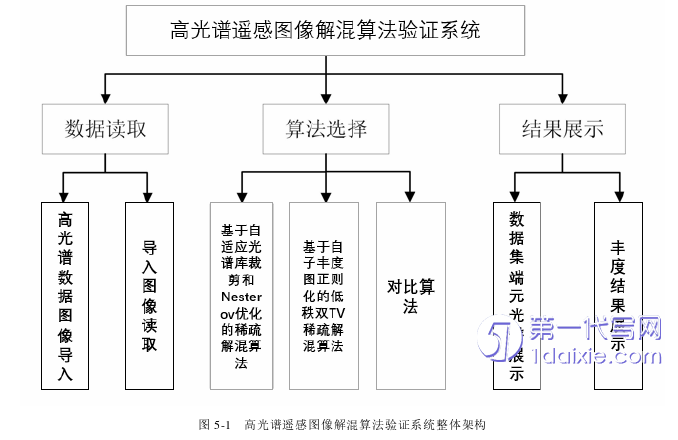

本研究采用Python作为开发基础,借助PyQt5框架构建系统界面。系统核心功能涵盖高光谱图像数据的导入、多样化的解混算法选取以及解混输出的直观展示。在数据导入阶段,涉及高光谱遥感图像的引入与相应基准解混结果的加载。解混算法模块则支持NeSU-LP、SARSU等算法的参数配置及执行,同时对比其他算法以进行全面评估。最后,通过解混结果的可视化工具,用户能有效评估和深入分析解混性能。

5.1.1可行性分析

1)技术可行性分析:本系统构建依托于如下硬件配置:配备12GB显存的NVIDIA GeForceRTX3060显卡。系统平台的开发工作则是在Python3.7编程环境下,利用Pycharm集成开发工具顺利完成。鉴于上述软硬件设施的支持,从技术层面分析,本系统的开发是切实可行的。

2)经济可行性分析:该系统的开发呈现高效能与低成本特性,其短暂的开发周期及对大规模费用花销的规避,使得系统设计得以在适度的费用范围内迅速实现。经济上可行。

第六章总结与展望

6.1总结

高光谱遥感数据凭借其多波段光谱采样特性,构建了地表目标的高维特征空间,为地物精细化分析提供了独特的观测维度。然而,受制于光谱成像系统的空间采样率与地表覆盖的固有异质性,混合像元现象普遍存在于高光谱观测数据中,其光谱响应表现为多种地物类型的光谱耦合效应,这显著增加了数据解译的不确定性,成为制约高光谱遥感定量应用的关键瓶颈。针对这一挑战,混合像元分解技术作为高光谱数据处理的核心环节,通过构建光谱解混模型,旨在实现亚像元尺度的本征光谱特征提取与组分比例反演,为后续的谱-空联合分类、多源数据融合以及目标亚像元定位等高级处理流程奠定数据基础,是推动高光谱遥感向定量化和智能化发展的重要技术支撑。稀疏解混方法作为一种新兴的解混方法,其由于明确的物理意义以及无需估计端元而受到研究者青睐,并被广泛应用于环境监测、目标探测、矿产勘查等领域。

本文在稀疏解混的框架下进行了高光谱图像解混任务。针对降低光谱库的大规模和高相干性对解混造成的影响、设计快速收敛的优化算法、高效利用高光谱图像固有空间先验信息、提升稀疏解混算法时效性等问题进行了深入研究。本文的研究内容和研究成果可以总结如下:

1)针对降低光谱库的大规模和高相干性对解混造成的影响和设计快速收敛的优化算法问题,提出了基于自适应光谱库裁剪和快速优化的稀疏解混方法。该方法将高光谱解混分为两个独立且连续的子过程,即粗解混阶段和精细解混阶段。在粗解混阶段利用L1,1正则化的行稀疏特性,建立一个快速的只需少量迭代的稀疏优化模型以获得具有行稀疏性的丰度矩阵。随后根据粗解混阶段得到的丰度矩阵自适应地评估光谱库中所有原子的活跃度,然后从光谱库中提取出光谱库中贡献度高的原子并将它们构建为端元矩阵,以此缩减后续精细解混阶段中端元矩阵的规模。接着利用得到的小规模的端元矩阵构建精细解混模型。在精细解混模型中考虑了图像的固有流形结构和局部相关性,对丰度进行图拉普拉斯正则,并设计了一种基于Nesterov方法的快速解混算法对过程进行加速,获得了最优的二阶收敛速度。在合成和真实数据集上的实验结果证明了所提出方法的有效性,并取得了比其它先进的稀疏解混方法更好的高光谱解混性能和更优秀的时效性。

参考文献(略)