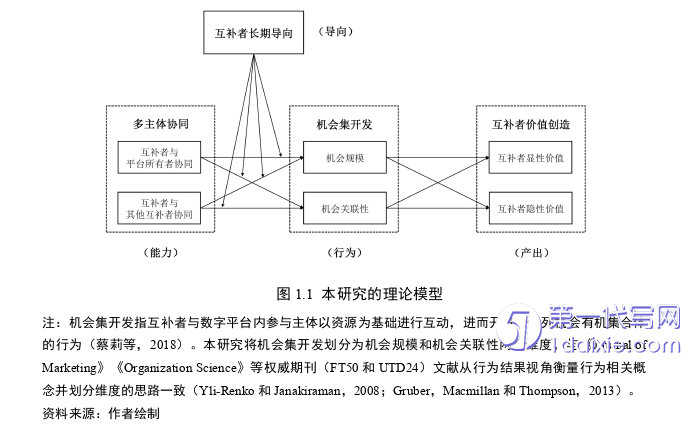

本文是一篇博士论文范文,本研究结合动态能力理论、创业机会开发理论和相关文献,以互补者为研究对象,探究机会集开发在多主体协同和互补者价值创造之间的中介机制,并挖掘互补者长期导向在互补者基于多主体协同实现价值创造过程中的调节机制。

第1章绪论

1.1选题背景

1.1.1现实背景

近年来,随着全球新一轮科技革命和产业变革的深入推进,数字平台作为一种新的组织形态快速发展,并渗透至电子商务、金融科技、医疗健康和交通出行等经济社会的各个领域,推动平台经济蓬勃发展。我国政府高度重视数字平台发展所带来的机遇,将发展平台经济作为国家战略的重要内容,如2023年《政府工作报告》提出要促进平台经济健康持续发展,发挥其带动就业创业、拓展消费市场和创新生产模式等作用。在此背景下,平台经济作为数字时代生产力的新组织方式,在推动供给侧结构性改革、畅通消费和流通环节,以及赋能传统产业升级等方面的作用愈发凸显,成为驱动我国经济高质量发展的新引擎。据中国信通院发布的数据显示1,从2015年至2022年,我国市场价值超过10亿美元的数字平台从64家升为167家,价值规模从7702亿美元升为23700亿美元。截至2022年底,全球价值超百亿美元的数字平台共70家,价值规模约9.2万亿美元,其中我国的数字平台有28家,价值规模约2万亿美元,位居第二。因此,如何做大做强平台经济,以助推经济的高质量发展,成为当前学术界和实践界广泛关注的前沿议题。

从微观层面来看,平台经济的快速发展离不开众多互补者(即在数字平台中开发或提供互补产品或服务的主体)的高度参与(Hein等,2020;Kapoor等,2021)。例如,抖音平台2020年有收入的内容创作者(即互补者)达2200万以上,实现超过417亿元的收入(陈雪琳,周冬梅和鲁若愚,2023);苹果应用程序商店2022年开发者(即互补者)约3600万个,创造了约11000亿美元的营业与销售额2。互补者作为数字平台的关键主体,其价值创造活动对于数字平台的蓬勃发展起着至关重要的作用(Engert等,2023)。与平台所有者提供基础的平台架构活动不同,互补者在平台所有者提供的架构基础上,不断开展技术和市场信息交换、互补产品或服务开发等价值创造活动(Gawer,2011),能显著提高数字平台的创新潜力并保持竞争活力,有利于推动数字平台的高速发展。

1.2研究内容与结构安排

基于上述现实背景和理论背景所提炼的科学研究问题,本文旨在以数字平台中的互补者为研究对象,整合动态能力理论、创业机会开发理论以及多主体协同、机会集开发、互补者价值创造和互补者长期导向的相关文献,探索机会集开发在多主体协同和互补者价值创造之间的中介机制,以及互补者长期导向在互补者通过多主体协同实现价值创造过程中的调节机制,以深入揭示多主体协同影响互补者价值创造的中间路径及边界条件。为实现上述研究目标,本文设计如下研究内容:

首先,围绕研究问题对相关理论和文献进行系统回顾。一方面,对本研究所涉及的基础理论即动态能力理论和创业机会开发理论进行回顾,并详细阐述在本研究中为什么及如何应用这两个理论。另一方面,对本文所涉及的研究情境(即数字平台)和研究对象(即互补者),以及互补者价值创造、多主体协同、机会集开发和互补者长期导向等与本研究变量相关的构念进行系统梳理,总结已有研究现状并归纳研究局限性,从而为本文理论框架的构建提供坚实基础。其次,运用探索性多案例研究的方法,基于归纳逻辑提炼核心构念及其之间关系并构建理论模型。本研究选取我国两家典型数字平台中的四家互补者进行多案例分析,提炼出多主体协同、机会集开发、互补者长期导向和互补者价值创造四个核心构念并揭示构念之间的逻辑关系,构建了初步的理论模型。再次,在理论模型指导下,进一步运用理论推演的方法,利用动态能力理论和创业机会开发理论剖析多主体协同对互补者价值创造的影响机制,以深化和拓展案例研究提出的命题。

第2章理论基础与文献综述

2.1理论基础

2.1.1动态能力理论

动态能力理论来源于战略管理领域,是基于静态视角的资源基础观的延伸。资源基础观以资源的异质性和不可流动性为理论前提,提出企业若要获取和维持竞争优势,必须拥有或控制有价值、稀缺、难以模仿和不可替代的资源(Barney,1991)。该理论观点适用于处在相对稳定环境中的企业(Kraaijenbrink,Spender和Groen,2010)。20世纪90年代以来,商业环境快速变化,呈现出易变性、不确定性、复杂性和模糊性等特征,研究者逐渐意识到资源基础观在解释动态环境下的竞争优势问题时存在局限,从而推动了动态能力理论的发展。

(1)动态能力的本质

从动态能力的内涵来看,Teece,Pisano和Shuen(1997)最早引入了动态能力的概念,并将其定义为企业整合、构建及重新配置内外部资源,从而应对环境快速变化的能力,强调了在动态变化的环境下,此能力对于企业高效配置资源进而获取可持续竞争优势的重要作用。自此,学者们分别从不同的视角对动态能力的内涵进行延伸,如Winter(2003)基于层次论的视角,将动态能力视为一种高阶能力,认为普通能力是使企业在短期内生存的能力,而动态能力是拓展、修改或创造普通能力的能力;Eisenhardt和Martin(2000)基于流程论的视角,将动态能力定义为一系列具体的且可以识别的流程,通过整合、重新配置、获取和释放资源的过程来适应甚至创造市场变化。近年来,随着数字技术的快速发展,特别是数字平台的涌现,打破了组织之间稳固的边界(Amit和Han,2017)。

(2)动态能力的核心内容

动态能力理论的核心内容主要聚焦于动态能力的影响因素、作用过程以及影响效应(焦豪,杨季枫和应瑛,2021)。在影响因素方面,已有研究认为管理者经验和技能、管理者认知与情绪、领导风格和员工创造力等个体层面因素(King和Tucci,2002;Gaimon,Ozkan和Napoleon,2011;Chen和Chang,2013;Helfat和Martin,2015),以及组织文化、组织资源、市场导向、组织学习和信息技术等组织层面因素(Eisenhardt和Martin,2000;Majumdar,2000;Helfat和Peteraf,2003;Menguc和Auh,2006;Lim,Stratopoulos和Wirjanto,2011),均能影响组织动态能力的构建和发展。

2.2文献综述

2.2.1数字平台和互补者的相关研究

2.2.1.1数字平台的相关研究

数字平台是本文的研究情境。数字平台作为数字经济时代的一种新组织形态,颠覆了已有的组织模式,并且对传统行业进行重塑,得到了学者们的广泛关注。信息系统、经济学和管理学等不同研究领域的学者围绕数字平台开展了大量研究,产生了丰富的研究成果,为本文深入理解数字平台奠定了基础。为系统剖析数字平台的内涵,本小节从数字平台的定义、主体、特征和分类四方面对这一研究情境进行解读。

(1)数字平台的定义

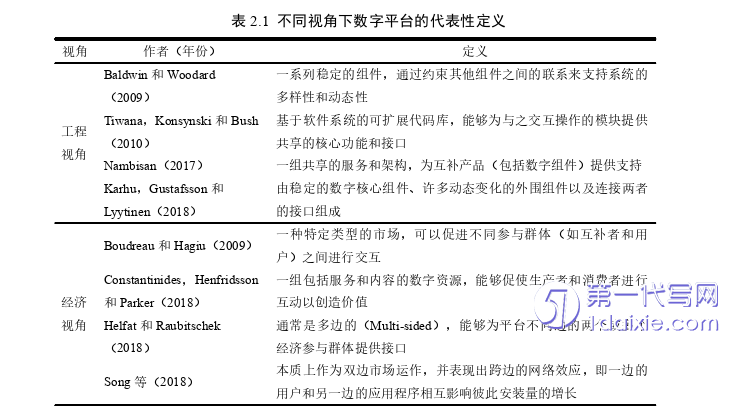

通过对已有文献的系统梳理,本文发现学者们主要从工程(Engineering)、经济(Economic)和组织(Organizational)三个视角对数字平台的概念进行定义(Rolland,Mathiassen和Rai,2018)。不同视角下数字平台的代表性定义见表2.1。

从工程视角来看,学者们主要借鉴新产品开发、模块化等相关文献的观点,将数字平台视为模块化的技术架构(Gawer,2014),认为其具有相对稳定的、可重复使用的数字核心组件,可变的、多样化的外围组件,以及连接数字核心组件和外围组件的接口(Nambisan,2017;Karhu,Gustafsson和Lyytinen,2018)。从经济视角来看,学者们主要将数字平台视为市场的中介,促进互补者、客户等多边参与群体的互动,以实现同边或跨边的网络效应(Helfat和Raubitschek,2018;Song等,2018)。近年来,学者们开始将工程视角和经济视角的观点整合,提出组织视角下数字平台的定义,主要强调数字平台是社会和技术的集合体(De Reuver,Sørensen和Basole,2018;Klein等,2020),不仅包括由模块化核心、标准化的数字接口和互补扩展组成的技术架构,还利用数字技术和相关的社会安排来促进多方主体的互动(Rolland,Mathiassen和Rai,2018;Klein等,2020)。

第3章 案例分析与理论模型构建 ....................... 49

3.1 案例研究设计 ..................... 49

3.1.1 方法选择 ........................................... 49

3.1.2 案例选择 ............................. 49

第4章 研究假设提出 ............................. 77

4.1 多主体协同对机会集开发的影响 ......................... 77

4.1.1 互补者与平台所有者协同对机会规模的影响 ...................... 77

4.1.2 互补者与平台所有者协同对机会关联性的影响 .................. 79

第5章 实证研究设计 ....................... 103

5.1 问卷设计 ................................ 103

5.2 数据收集和样本特征 ..................... 104

第6章实证检验与结果讨论

6.1测量模型评估

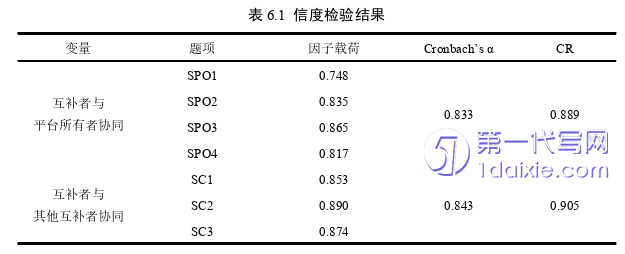

6.1.1信度

学者们通常用Cronbach’sɑ、组合信度(CR)和因子载荷三个指标检验量表的信度,一般认为Cronbach’sɑ的值大于0.7,组合信度(CR)大于0.7,因子载荷大于0.7,则表明量表具有较好的信度(Nunnally,1978;Fornell和Larcker,1981)。

数据分析结果显示(见表6.1),互补者与平台所有者协同的Cronbach’sɑ值为0.833,互补者与其他互补者协同的Cronbach’sɑ值为0.843,机会规模的Cronbach’sɑ值为0.878,机会关联性的Cronbach’sɑ值为0.862,互补者显性价值的Cronbach’sɑ值为0.871,互补者隐性价值的Cronbach’sɑ值为0.890,互补者长期导向的Cronbach’sɑ值为0.920。可以看出,所有变量的Cronbach’sɑ值均在0.7以上。关于组合信度(CR),互补者与平台所有者协同的组合信度为0.889,互补者与其他互补者协同的组合信度为0.905,机会规模的组合信度为0.925,机会关联性的组合信度为0.916,互补者显性价值的组合信度为0.906,互补者隐性价值的组合信度为0.919,互补者长期导向的组合信度为0.943。可以看出,所有变量的组合信度均在0.7以上。关于因子载荷,所有变量题项的因子载荷均在0.7以上。综上,本研究的量表在以上三个指标上的值均在标准范围内,具有较高的信度。

第7章结论与展望

7.1结论

在高度不确定的创业环境中,探究互补者在数字平台中如何基于多主体协同创造价值具有重要的理论和实践意义。本研究结合动态能力理论、创业机会开发理论和相关文献,以互补者为研究对象,探究机会集开发在多主体协同和互补者价值创造之间的中介机制,并挖掘互补者长期导向在互补者基于多主体协同实现价值创造过程中的调节机制。通过探索性的多案例分析、理论推演和问卷调查等多种研究方法相结合,本文得出以下研究结论。

(1)互补者与平台所有者、其他互补者两类主体协同均有利于开发机会集,促进机会规模的扩大以及机会关联性的提升。一方面,互补者无论是与平台所有者协同,还是与其他互补者协同,均有利于互补者从平台所有者或其他互补者那里获取企业发展所需的互补性资源,促进新机会的开发,进而扩大机会规模。另一方面,互补者与平台所有者、其他互补者两类主体协同,有利于互补者在开发机会集的过程中重复使用平台所有者、其他互补者以及自身的技术资源,以提升机会之间的关联性。该研究结论强调了多主体协同在机会集开发过程中的关键作用,与Zahra和Nambisan(2011)、蔡莉等(2018)所强调的多主体互动有利于机会集开发的思想相吻合。

(2)机会规模和机会关联性的提升,能够对互补者价值创造产生差异化的影响。首先,机会规模分别积极影响互补者的显性价值和隐性价值。这表明互补者可以通过与数字平台内参与主体互动扩大机会数量这一手段来提升互补者的显性价值和隐性价值,以实现短期财务表现和长期竞争优势的同时兼顾。其次,机会关联性积极影响互补者显性价值,但对互补者隐性价值的影响呈现倒U型关系。这表明互补者与多主体互动加强机会关联性是其提升显性价值的有效手段,但由于机会关联性所带来的两个相反机制,即学习机制和锁定机制,导致机会关联性保持适中水平才能实现互补者隐性价值的最大化。该结论深入揭示了机会集开发行动与互补者价值创造之间的复杂关系,弥补了多主体视角下机会集开发研究尚未关注机会集开发给互补者所带来价值的研究局限,丰富了创业机会开发理论。

参考文献

[1]Acquah I S K,Naude M J,Sendra-García J.Supply chain collaboration in the petroleumsector of an emerging economy:Comparing results from symmetrical and asymmetricalapproaches[J].Technological Forecasting and Social Change,2021,166:120568.

[2]Acs Z J,Song A K,Szerb L,et al.The evolution of the global digital platform economy:1971–2021[J].Small Business Economics,2021,57(4):1629-1659.

[3]Adner R,Kapoor R.Value creation in innovation ecosystems:How the structure oftechnological interdependence affects firm performance in new technology generations[J].Strategic Management Journal,2010,31(3):306-333.

[4]Ali M.Imitation or innovation:To what extent do exploitative learning and exploratorylearning foster imitation strategy and innovation strategy for sustained competitiveadvantage?[J].Technological Forecasting and Social Change,2021,165:120527.

.........................